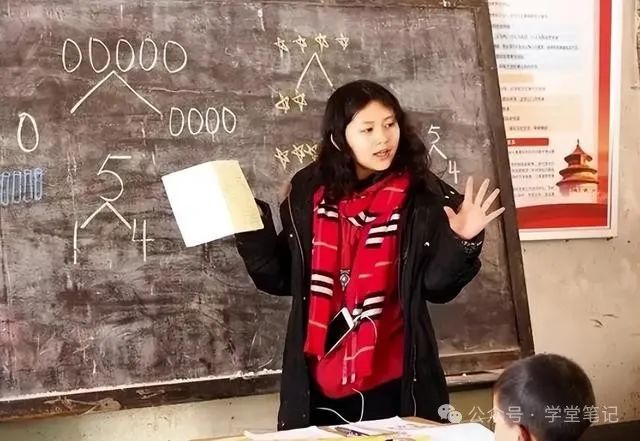

当“支教”商业化,住民宿下饭馆,5天获得国际志愿者证书?

支教作为缓解乡村教育资源短缺的重要途径,同时也为大学生提供了深刻理解教育意义的机会。即使未来不会在乡村学校从教,支教经历也能够对个人成长产生积极影响。

在很多国际名校的申请要求中,志愿者经历是一个明确的标准。然而,参与一般的志愿者活动可能会影响学生的学习计划。为了解决这一问题,一些教育机构推出了“旅游支教”项目,标榜着志愿者服务,实际上与研学旅行别无二致。

然而,一些支教活动却演变成了商业化的生意。以成为国际志愿者的证书为诱饵,学生们参与支教团却发现实际的支教时间非常有限,甚至不足20小时。在这种情况下,支教变成了一场短暂的旅行,居住在民宿,用餐在饭馆,与当地学生相处的时间有限。

举例来说,四川大学的大三学生小刘参与了桂林广南村的支教团活动,原计划的5天行程中,实际支教时间仅为3天,而往返路程几乎占去了一整天。尽管小刘感觉这次经历很有意义,但实际上他获得的志愿服务时长仅为35小时,证书是机构颁发的国际志愿者证书。

与此相反,一些大学生以支教为名,实际上只是在寒暑假期间去乡村学校打卡拍照,对当地学生并没有真正的教育帮助。这种行为让支教活动失去了本应具备的公益性质,变成了一种商业化的生意。即便是正经的三支一扶门槛也较高,而这些由民间教育机构组织的支教活动则成为了更为便捷的选择。

这种商业化的支教活动并未真正受益于乡村学生,反而对一线教师造成了更大的困扰。乡村学校本已缺乏足够的教师资源,一位教师可能需要负责多个年级的多个学科。原本期望通过支教来减轻他们的负担,现在却面临着更多的困扰。支教活动应当是真正的公益项目,而不是变成了一场以牟利为目的的商业旅行。

支教团来临彻底颠覆了原先规划好的教学进度,他们毫不备课,要么生搬硬套,要么信口胡说。他们宣扬给学生带来眼界的拓宽,实际上却使乡村学生感到困惑。

支教团来了,然后又走,如此反复,学生的情绪波动较大,后来已经有些像演戏。学生们不再真心欢迎支教老师,也不再为他们的离开感到舍不得,这已经变成了他们随口说出的一套台词,每位老师都成了“老戏骨”,旅行支教的老师沉浸在自我感动中无法自拔。

这种商业化的支教固然能够刺激当地的旅游业,但对教育的实际帮助并不显著。最大的受益者相对是来支教的城镇学生。志愿者的时长和经历能够为他们的简历增光添彩,帮助他们开阔视野,提升未来升学和就业的竞争力。

原本支教的初衷是为了减小城乡教育水平的差距,但结果旅行支教却不仅没有弥合这一差距,反而加深了各地的悬殊。城镇教育得到了加强,而乡村教育则更加贫乏且混乱。

为了维护乡村学生受教育的权益,不应让公益支教活动走向变质。官方组织的支教活动通常与当地教师享有同等待遇,或者吃住在学校的宿舍和食堂。支教老师应该尽可能地帮助提高当地学校的教育水平,改善教育环境,这才是真正的支教意义。

在整顿违规运营的支教团活动的同时,相关部门也应该反思工作中存在的漏洞。有些学生并非不愿支教,而是缺乏更多参与公益教育活动的途径,这为一些机构提供了可乘之机。如果官方能够统一组织更多规范化的支教活动,或许就不会有人将支教变成赚钱的手段。

参与支教的志愿者必须接受系统培训后方可上岗,实际支教时间不应少于一个月,且来回路上的时间不得计算在内。只有这样,支教活动才能真正发挥出应有的意义,志愿者证书才能真正具备含金量。否则,人人手持国际志愿者证书,将使教育成本进一步攀升,失去原有的意义。

今日话题:对于“旅行支教”的现象,您有何看法?欢迎在评论区留言探讨。

相关文章

- 【1月27周二】复旦MTA旅游管理硕士复试说明会!权威解读!

- 2026年全国1-2月最新旅游线路

- 【中青旅游 江西过大年】2026婺里寻年| 2月18日 江西景德镇、婺源、南昌亲子纯玩双高四日 2780元起

- 大量日本游客涌入辽宁葫芦岛,打着旅游的幌子,不逛兴城古城、不吃绥中水豆腐,为什么?

- 反向旅游太香了,景美人少!一座被严重低估的千年古城,去过的人都说相见恨晚!

- 大量日本游客涌入内蒙古乌海,打着旅游的幌子,不逛动物园、不吃牛肉饼,为什么?

- 大量日本游客涌入西藏林芝,打着旅游的幌子,不逛南迦巴瓦峰、不吃墨脱石锅鸡,为什么?

- 大量日本游客涌入上海浦东,打着旅游的幌子,不逛新场古镇、不吃高桥松饼,为什么?

- 大量日本游客涌入云南大理,打着旅游的幌子,不逛大理古城、不吃乳扇,为什么?

- 大量日本游客涌入山东聊城,打着旅游的幌子,不逛东昌湖、不吃沙镇呱嗒,为什么?

发表评论

评论列表

- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~