江苏省旅游民宿集聚发展的模式与对策

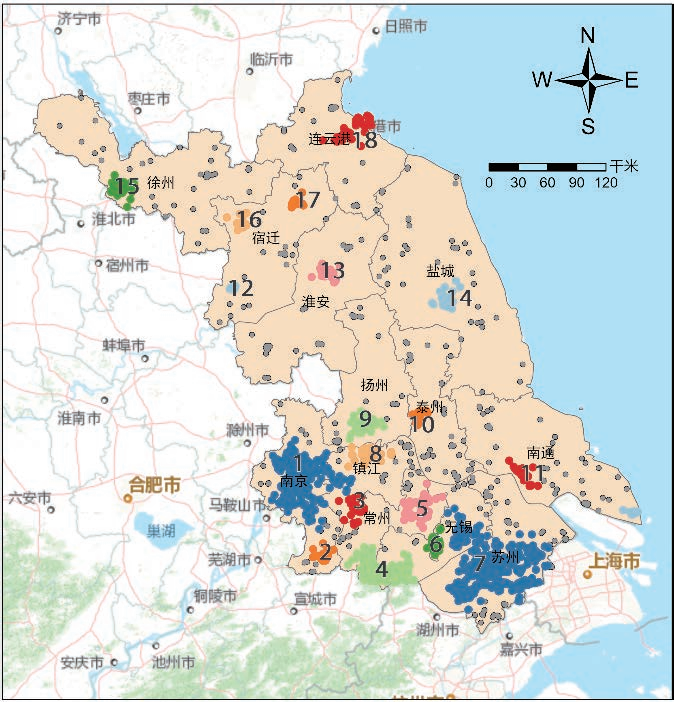

随着民宿业的蓬勃发展,民宿集聚区已成为城市有机更新和乡村振兴极具活力的空间组织形态。通过地理空间分析技术对江苏省现有民宿进行聚类识别,得到18个民宿集聚区,其中苏南地区集聚区数量和体量均优于苏北地区,呈现“南密北疏”,由南向北数量、规模依次递减的特点根据民宿发展动力的差异,将江苏省民宿集聚区发展可分为自然景观依托型和人文景观依托型两大模式,最后从文化产业、科技、人才和品牌五个方面提出民宿集聚区高质量发展的对策措施。

[往期推荐]

相关文章

发表评论

评论列表

- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~