位于三亚市崖州区城内中街,是中国最南端的孔庙,建筑占地面积6798平方米,始建于宋庆历四年(1044),历代多次搬迁、重修,现有布局为清代所建。

崖城学宫坐北朝南,开“文明门”为山门,沿中轴线对称布局,主体建筑有大成殿、大成门、东西庑、崇圣祠、明伦堂、棂星门、泮池泮桥及万仞宫墙等。新中国成立后直到1990年代学宫一直是政府所在地,21世纪初经历多次修缮整个建筑群已焕然一新,少了一些韵味。学宫属于崖州古城其中一部,外侧还有文明门、古城墙、少司徒牌坊和古民居等,只是大多建筑为重建,观赏性不强。

东坡书院位于儋州市中和镇,始建于北宋绍圣五年(1098),是苏东坡贬谪海南时居住和讲学的地方。书院原名载酒堂,明代(1549年)改为现名。1982年以来进行了数次大规模的维修、扩建,面积扩大为25000平方米。景区核心区东坡书院现存载酒亭、载酒堂、东坡祠、钦帅堂、钦帅井、望京阁、陈列馆、东坡铜像、春牛石雕以及大量的文物、字画和碑刻。

↑载酒亭与载酒堂。

↑院落中陈列有许多古代碑刻。

儋州故城又称中和古城,位于儋州市中和镇的西边村附近,始建于唐代武德五年(622)。儋州故城的城址平面呈不规则方形,周长约1600米。城墙系用土夯筑而成,城墙高4.2-5.5米,宽21米,设有东、南、西、北四个城门,其上置有敌楼,外筑瓮城(月城)。现存完整城墙200米,残墙450米,基础尚存的城墙950米。现存的文物古迹有古城门(镇海门、武定门)、宁济庙、关帝庙、桄榔庵、东坡井、魁星塔、复兴街等13处。

↑儋州故城的标志建筑“武定门”正在围蔽修葺中。

我们参观了武定门遗址及关帝庙,前者虽已是残垣断壁亟需维护,但仍基本保留着旧时的结构形制,关帝庙始建于明弘治年间,后遭破坏,新庙为1999年重建,有石牌坊、跃马石雕、关帝亭、大殿和结义园等建筑。

↑新建的关帝庙规模不小。

↑当地人说这才是老关帝庙,里面如今供着土地爷。

故城里街巷纵横交错,依旧车水马龙,颇有烟火气息。只是旧城的巷道狭窄,多为单向行驶且极少停车场,因此适合步行游览。这片有着1200年历史的古盐田位于海儋州市洋浦经济开发区盐田村,总面积750亩,有千余个形态各异的砚式盐槽。

↑海滩边大片的古盐田。

相传唐末时福建莆田的移民来到此处,利用本地的火山岩开凿成砚式石盐槽用以晒盐。这种原始的制盐方法保留至今,村中目前仍有30余户盐工沿用着这种传统工艺劳作。前两年还能近距离接触这些盐槽,近来出于对文物的保护,景区已经封闭,只能在围栏外观望。这并没有耽误门口做生意的小贩,主打特色盐焗鸡,还经营各类小吃、水果和盐巴,每天依旧门庭若市。

海南西线的热度远不及东线,除了著名的海花岛,沿线海滩多未大规模开发。离海口不远,儋州境内的娥蔓镇下浦村便有一片风光旖旎、风平浪静的海滩。

↑下浦村民宿风情。

这里本是一个滨海渔村,海边有超过2公里长的一片沙滩。近年随着游客增多,当地渔民纷纷办起了农家乐,提供餐饮住宿服务,平时除了海口地区的本地人喜欢来此消暑休闲,也吸引了一些岛外游客。海滩边有十余家餐饮民宿,消费远低于东线的酒店。这些民宿设施虽然相对简陋,但出门便有无敌海景,周围幽静而空旷,椰风细沙银浪,斜阳晚霞火山,一派好风光。在这里每天还可以品尝新鲜打捞的海鲜,若是乐意,晚上还能去抓螃蟹,乘小船去海湾里捕鱼,可谓其乐融融。

村子6公里外有一“龙门激浪”景区,因风卷巨浪撞击石门,犹如击鼓,故称“龙门激浪”,明代时便得此名。岸边有怪石嶙峋的火山岩及海蚀地貌,还有一座拱形的石门,称为"南天第一门",在这里观日落可谓一绝。

↑龙门激浪景区的火山地貌。

临高文庙位于临高县城文澜江畔,始建于北宋庆历年间,明洪武三年(1370)重建,后世又屡次重修、扩建,民国后曾改为学校,1970年代受损,1992年又进行了维修。

↑文澜江畔红墙绿瓦的临高学宫。

↑学宫中的进士坊残件。此牌坊为表彰临高史上唯一进士刘大霖所建。

现在主体建筑由棂星门、泮池、状元桥、大成门,大成殿、东庑、西庑、名宦祠和乡贤祠等组成。庙内还可以找到许多昔日精美的石刻,在海南文庙中可算保存较好的一座。临高乳猪为当地统名肴,属于海南菜。以口味皮脆、肉细、骨酥、味香而闻名,与文庙一水之隔的对岸便有几家当地出名的饭店,烤乳猪质优价廉,不可不试。

↑色香味俱佳的白切鸡和乳猪。

透滩村始建于南宋开禧元年(1205),是爱国诗人王佐(1428-1512年)的故乡。王佐被誉为海南四大才子(另三人为丘浚、海瑞、张岳崧)之一,尤以诗文见长,世称“吟绝”。

↑透滩村。学校中有王氏宗祠,画面左后方为牌坊。

↑这种明代风格的石牌坊成为岛上的标志建筑。

古村中有两座古牌坊最为出名,二坊前后排列,前为节孝坊,后为礼魁坊。“礼魁坊”建于明景泰六年(1455),为表彰王佐而立。“节孝坊”则是乾隆年间为纪念王佐后人王浚极的妻子符氏所立。符氏23岁丧夫,后将两个儿子送国子监读书,长子中恩贡,次子中拔贡,得到皇帝敕令建坊的表彰。透滩村2019年被列入第五批中国传统村落名录,村中还有王佐墓、王佐公祠、透滩石桥等古迹。

↑村中有很多纪念王佐的建筑和史料陈列。

罗驿村位于澄迈县老城镇,为中国传统村落。古时称“倘驿”,南宋时泉州人氏李文英在此落户,因“诸峰环绕罗列,驿站于此”而改名“罗驿”。这里曾是古代琼州的重要驿站,也是前往临高、儋州等地的必经之地。

↑罗驿村是古代海南岛西线的驿站,也是澄迈县长寿之乡。

村中有 36 条由火山岩铺成的石板路,留存着430座火山岩建造的古民居。古迹主要有二祠、三坊、三塔、三桥、九井,还有一驿站、二学堂、三古墓和四故居等。这里人杰地灵,元明清三代出过3位举人,34位贡生,19位廪生,71位庠生,共250余人出仕,因而有“澄迈科举仕宦第一村”之称。在我参观的几处火山石古村中,罗驿村是规模最大、保存最好,古建筑最多的一处,是当地古村旅游中的首选。

↑村里的古建筑包括驿站、祠堂、民居和牌坊等。

因为曾经看到村口的一座古石桥照片而选择来此,谁料却因为池塘中的水位升高把桥墩淹在了水下,没能如愿参观颇有些遗憾。而近期因热播的电视剧《猎冰》也在这里取景,大美村也引得了更多的关注。

↑大美村坐东朝西,村前有一口大池塘。

↑此碑为褒奖明嘉靖举人王赞襄的功德奉旨而立。

大美村位于澄迈县金江镇,村子被山地、池塘和稻田环抱,一派田园秀色。始祖王武功元代在此建村,至今全村均为王姓,常住村民1500余人。全村有12条石块铺设的巷道,现保存有火山岩石垒砌的古石屋204间,占现有居民筑的70%,王氏祠堂是古建筑代表作,村道旁的六角形古井也颇有特色。

↑浸在水中的古石桥。

↑王氏宗祠始建于明,康熙时扩大为三进四合院布局。

美榔双塔,俗称“姐妹塔”,位于澄迈县金江镇美榔村,始建于南宋(一说为元代),是海南省现存古塔中兴建时代最早、建筑特色鲜明的石佛塔。这里环境清幽,颇有异域风情,很多网友称其为海南“吴哥窟”。

↑颇具东南亚风情的美榔双塔。

据明《正德琼台志》载,当时富绅陈道叙为纪念长女陈灵照出嫁,次女陈善长出家为尼而捐资兴建双石塔。二塔建于泉池之中,大致呈东西向并排而立。姐塔在南,妹塔在北。塔身用玄武岩石条堆砌而成,塔高13米余,为仿木结构楼阁式佛塔,由塔基、塔座、塔身、宝刹等组成,地下还建有地宫。1996年,“美榔双塔”被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位,成为与海瑞墓、五公祠、东坡书院齐名的海南四大国宝。

↑石塔四周遍布精美的雕刻。

其实与之一并列入的还有陈家的两座墓穴。一座是距双塔700米处的南轩村陈居士周氏合葬墓,墓主陈道叙(1181-1253年)及其继妻周氏卒后于1260年合葬于锦游山。另一座在双塔西侧约100米处,为陈灵照墓,1997年时发现。二墓均已遭盗掘,后者的墓塔已损毁,仅存地穴、墓塔基础及残缺的塔身。前者地面建筑则保存较好,是一座典型的仿佛教文化式的塔墓,有多处粗犷古拙的石刻雕饰。

↑上为夫妻墓,下为陈灵照墓。

封平约亭位于澄迈县大丰村,是一座石木结构的四合院建筑,占地约200平方米,分为大门、院落及正屋三部分。建筑始建于康熙六十ー年(1722),经同治二年(1863)重新修葺。

↑封平约亭大门(上)和内部(下)。

古代所谓“约亭”,是指地方“圣谕宣讲”和官吏布道的场所。“封平约亭”意为封平都议事的场所。此处当时地处交通要道,形成繁华的市集,村中一条始建于清代的大丰老街早已人去楼空,却依旧保留着百年前的街道和店铺旧址。

↑村里的古榕和老街。

永庆寺严格来说不是一处古迹,而是海边新建的一座规模宏大的寺庙,因为背倚海岸,风景秀美,现已成为一处网红打卡点。

↑永庆寺大殿和白玉佛像。

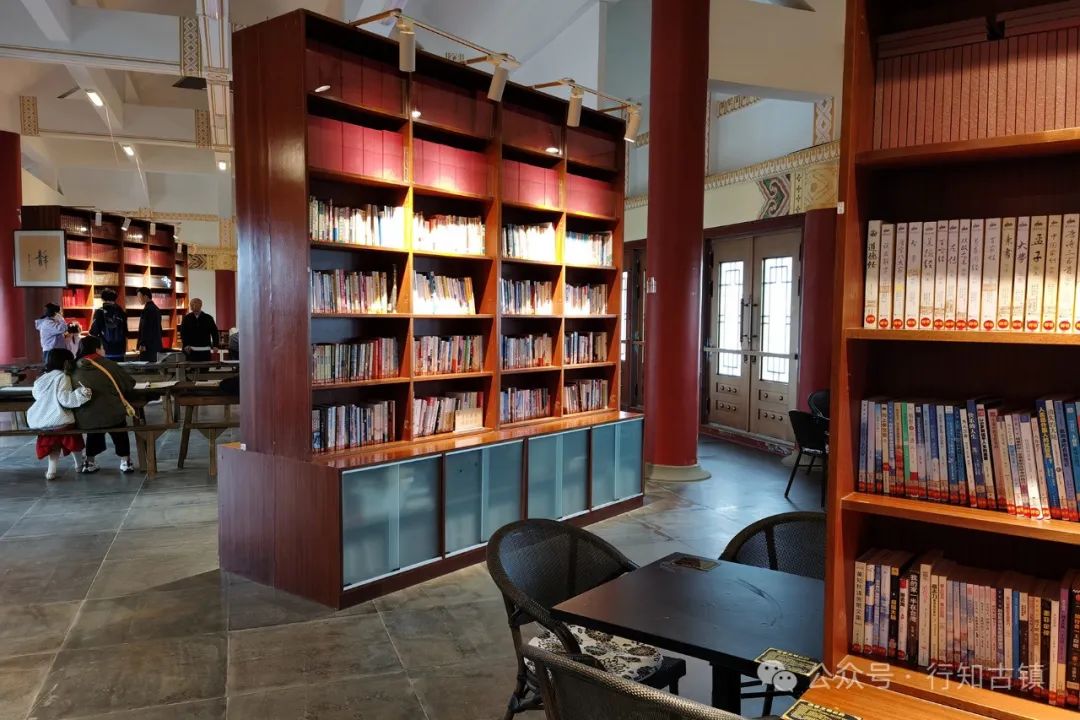

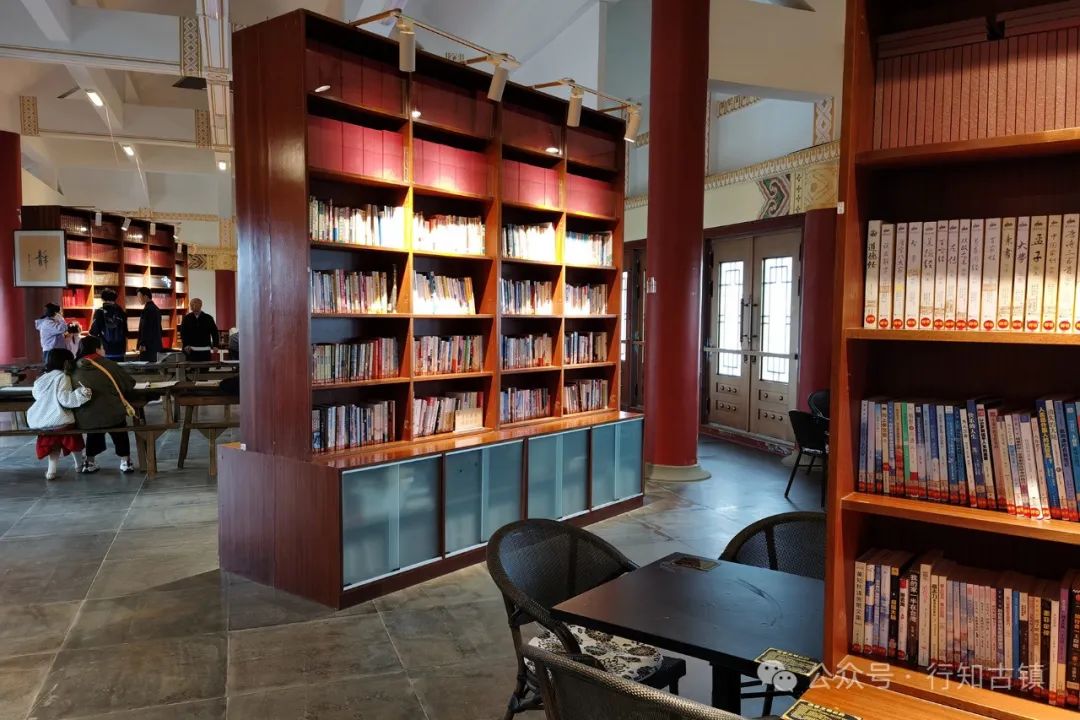

寺庙于2008年建成,占地80多亩,建筑面积约9200平方米,仿宋“伽蓝七殿”风格,主要建筑有大雄宝殿,天王殿、观音殿、文殊殿、普贤殿、地藏殿、藏经阁、方丈室和禅堂等,其中最具特色的是殿内的佛像采用了大量缅甸白玉为材料,也因此获得多项“大世界基尼斯”的荣誉称号。这也是很商业化的一座寺庙,除了出售多种贡品,还开设有餐饮茶座和书店等设施,寺后有海岸沙滩椰树,适合玩耍拍照,天气晴好的话也是一个好去处。

↑寺内的书店和寺后的海滩。

老永庆寺始建于唐,原址在古县治东一公里处,宋代为古澄迈八景之一。后屡次毁于兵燹动乱,2001年又选址重建,只不过此庙已非彼庙了。(待续)