【文旅特辑-首发】甘肃 | 国家历史文化名城

规划设计酷即今日起,

特推出文旅特辑

每日更新

旨在介绍各地的历史文化名城名镇名村等

聚焦文化、旅游、文物、遗产、资源 ...

以作宣传推广、科普 ~

(仅分享!!!)

今日主题:甘肃省的四个国家历史文化名城

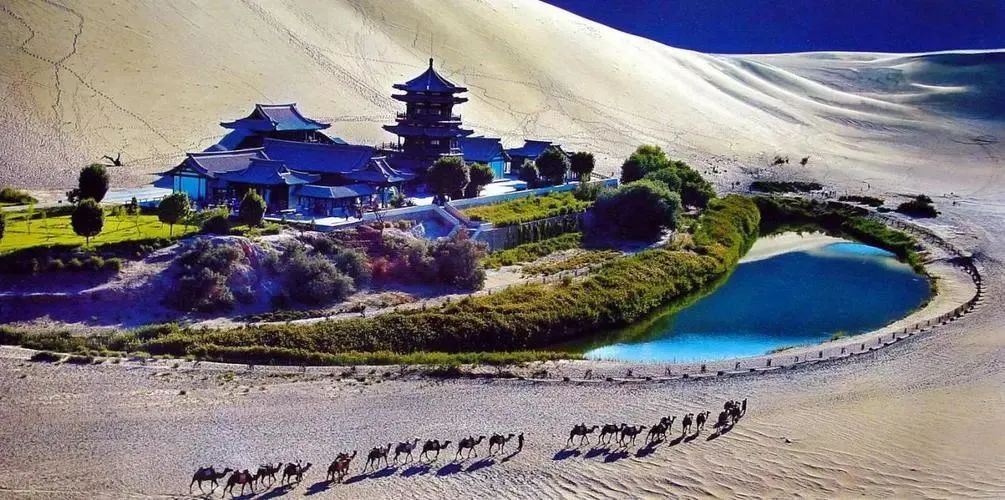

一、敦煌市

敦煌市位于甘肃省河西走廊最西端,地处甘肃、青海、新疆三省(区)交汇处,党河和疏勒河下游最大的绿洲上,为 “丝绸之路”西出玉门关和阳关的主要门户。

春秋时,月氏、乌孙驻牧。西汉初为匈奴所占。汉武帝时设敦煌郡,为河西四郡之一。西晋时为沙州州治。400~405年,为西凉政权首府。北魏初,置敦煌镇,后置瓜州,均以敦煌为治所。北周改为鸣沙县。隋复置敦煌郡。唐武德初改为西沙州,贞观七年(633)改成瓜州,建中二年(781)陷于吐蕃。大中五年(851),敦煌人张议潮收复瓜、沙二州,自此,敦煌在归义军统治下,至宋仁宗年间(1022-1063)。宋至清雍正年间一直称沙州。清乾隆二十五年(1760)改名敦煌县。1987年撤县设县级市。今为酒泉市辖市。

敦煌市拥有世界文化遗产莫高窟、玉门关遗址、悬泉置遗址以及国家级风景名胜区鸣沙山——月牙泉。敦煌市还有寿昌城故址、祁家湾遗址及墓葬、佛爷庙——新店台墓群和敦煌南仓等省级文物保护单位10余处,石窟寺、遗址、墓葬、长城和烽燧等各类文物点近300处。馆藏文物方面,敦煌市博物馆共有藏品2300余件,其中一级品90余件。

二、张掖市(甘州区)

春秋时月氏、乌孙驻牧。西汉初为匈奴属地。汉武帝时设张掖郡,取“张中国之掖,断匈奴右臂,以通西域”之意,为河西四郡之一,郡治觻得。因黑河改道东移,晋代迁郡治于黑河东岸的今张掖城,改名为永平县。前凉、前秦、后凉和北凉均曾建都于此。西魏因城西甘浚山麓泉味甘洌改名甘州。唐为甘州张掖郡治。元为甘肃省会。明置甘州左、右卫,属陕西行都司。清置张掖县,为甘州府治。1913年废府留县。中华人民共和国成立后,相继隶属武威专区和张掖专区。1985年,撤县设市,属张掖地区(今张掖市)。2002年3月,张掖地区撤地设市,原张掖市随之改为甘州区。

甘州区内有以全国最大的室内卧佛(身长34.5米)与明代金经而著名的张掖大佛寺和黑水国遗址、西来寺、山西会馆等全国重点文物保护单位,以及万寿寺、张掖鼓楼、甘州古城墙和甲子墩墓群等17处省级文物保护单位,共有遗址、墓葬、建筑、长城和烽燧等各类文物点近300处。馆藏文物方面,张掖市博物馆共有藏品9700余件,其中一级品约40件。

张掖市七彩丹霞

张掖市七彩丹霞 三、武威市(凉州区)

武威地处甘肃省西部河西走廊东端,是河西走廊开发最早、人口最密、经济最繁荣的地区,有“银武威”之称。

武威历史悠久,距今4000多年前的武威一带已有人类繁衍、生息,并进行农牧业活动。春秋时,月氏、乌孙来此驻牧。西汉初为匈奴所占。汉武帝时设武威郡,郡治姑臧(今武威市),辖10县,时武威县在今民勤县东北。从西汉至宋,今武威市凉州区除北魏时改为林中县外,均为姑臧县治或武威郡治或凉州治。十六国时,前凉、后凉、南凉、北凉都先后以此为都。西夏设西凉府,元改府为州,属永昌路。明置凉州卫,属陕西行都司。清设武威县,为凉州府及甘凉道治所。辛亥革命后废府存县。1985年改设县级市,属武威地区。2002年3月,武威地区撤地为市,原武威市随之改为凉州区。

凉州是兰州西行到河西走廊的第一大站,文化文物资源丰富多彩。有包括中国旅游标志铜奔马出土地的雷台汉墓、号称“陇右学宫之冠”且馆藏文物十分丰富的武威文庙、开凿于北凉时期的天梯山石窟、西夏文与汉文合璧的重修护国寺感通塔碑、见证了“凉州会谈”的白塔寺遗址等5处全国重点文物保护单位。有皇娘娘台遗址、磨嘴子墓群、旱滩坡墓群等34处省级文物保护单位。武威有遗址、墓葬、石窟、建筑、民居和石刻等各类文物点近300处。馆藏文物方面,武威市博物馆共有藏品18000余件,其中一级品160余件。

四、天水市

天水,位于甘肃东南部,地跨长江、黄河两大流域,陇山渭水与西秦岭西汉水环抱,被誉为“陇上江南”。这里幅员广阔,气候宜人,以其特殊的地理区位和独有的文化魅力,在历史长河中写下了辉煌的篇章。天水是中华民族的重要发祥地之一,是人文始祖伏羲和女娲的故里,是秦国早期都城地、丝绸之路重镇和中外经贸文化交流的黄金通道,也是甘肃东南部政治、经济、文化和交通中心。

天水古称秦州,历来为州、郡治所。天水之名,源于汉武帝时“天河注水”的美丽传说。这里西周时为西戎少数民族聚居地,春秋战国时期秦民族再次兴起,建国立郡。公元前688年,秦武公在此设置中国最早的县治邽县、冀县。秦始皇嬴政三十七年(公元前210年),邽县改称上邽县,属陇西郡。西汉时属天水郡。公元286年,西晋太康七年始设秦州。秦州、天水之名从此作为固定地名历代延用。据公元512年郦道元《水经注》记载,秦州城“五城相接,北城中有湖水”。从那时起,天水城便形成了沿袭至民国的五城相衔的规模。天水一度在中唐时设天雄军,北宋设雄武军,明设陇古道,清设巩秦阶道。1912年(民国元年)设甘肃临时军政府。1943年(民国23年)设立天水行政督察区。1938年10月抗战期间曾设天水行营(相当于军政一体的战区机构)。1949年中华人民共和国成立后设天水分区行政督察区,后称天水专区,天水地区,所在地天水市(1950年成立)。1985年撤销天水地区,实行市管县体制,总面积1.43万平方公里,人口348万,民族26个,辖秦州、麦积两区、秦安、甘谷、武山、清水、张川五县。成为省辖地级市、正式进行全国中等城市的行列。

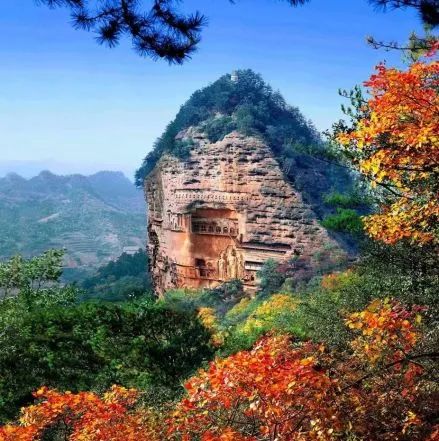

天水历史悠久,文物资源丰富,全市现有各级各类文物保护单位260处,其中,全国重点文物保护单位13处,省级文物保护单位32处,市级文物保护单位1处,县级文物保护单位214处,文物点638处,总计在册不可移动文物898处。全市现有博物馆7家,拥有各级各类馆藏文物30000余件,其中珍贵文物3400余件。天水市历史文化名城的主要载体包括“人文初祖”伏羲庙、甘肃境内保存最完整的明代官吏宅院胡氏古民居建筑、我国四大石窟之一并被誉为“东方雕塑馆”的麦积山石窟(含仙人崖石窟)、著名道教建筑群玉泉观、甘肃现存最早的伊斯兰教建筑后街清真寺等。

天水市麦积山石窟

|内容来源:互联网

(仅分享,侵权删)

记录规划僧的声音,分享关于规划设计那些事

相关文章

发表评论

评论列表

- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~