41~60|60组民宿酒店设计赏析

文字 |「无间设计」 圖片 |「来自网络」 首圖 |「@東洋」

文字 |「无间设计」 圖片 |「来自网络」 首圖 |「@東洋」

香|港|无|间|设|计

SPACE DESIGN HONGKONG

▲入口

▲入口

▲入口

▲入口

▲悬挑的新建客房

本案最大程度地保留了老建筑的石墙、木楼板和木屋架、灰瓦的坡屋顶,营造朴素原生的居住空间。同时,在一层入口插入白色体块,使原本分离的公共空间串联而具有纵深感;在大堂中央设置室外中庭,调节采光和气氛;通过框架结构,在三层架空多个白色体块,并对应景观使其方向做了扭转变化;三层以上形成屋顶平台,以满足无边泡池、露天剧场、聚会空间等配套功能。

▲从二层平台看楼梯间

▲从二层平台看楼梯间

▲两侧布置花架的楼梯间

▲两侧布置花架的楼梯间

▲从楼梯间看室外

▲开放的中庭

▲仰视中庭上空

▲中庭往外看的风景

▲会议室

▲卧室

▲卧室

▲二层客房

▲三层客房

▲大厅

▲屋顶泳池

▲屋顶泳池

▲总设计图

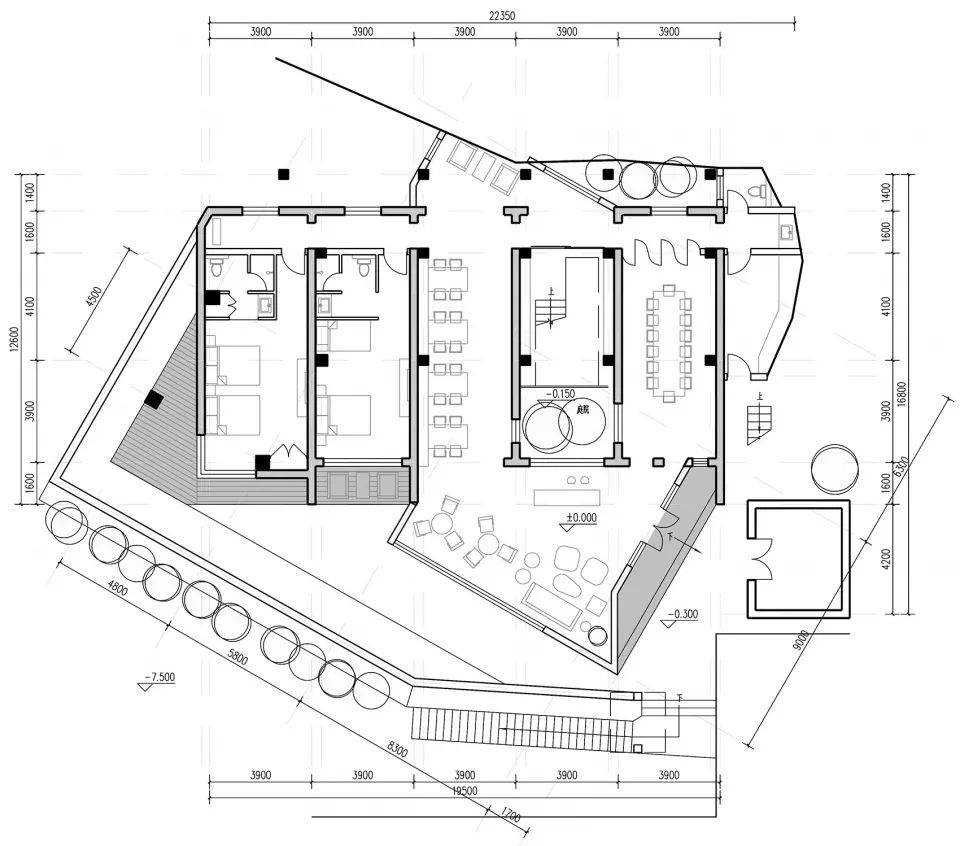

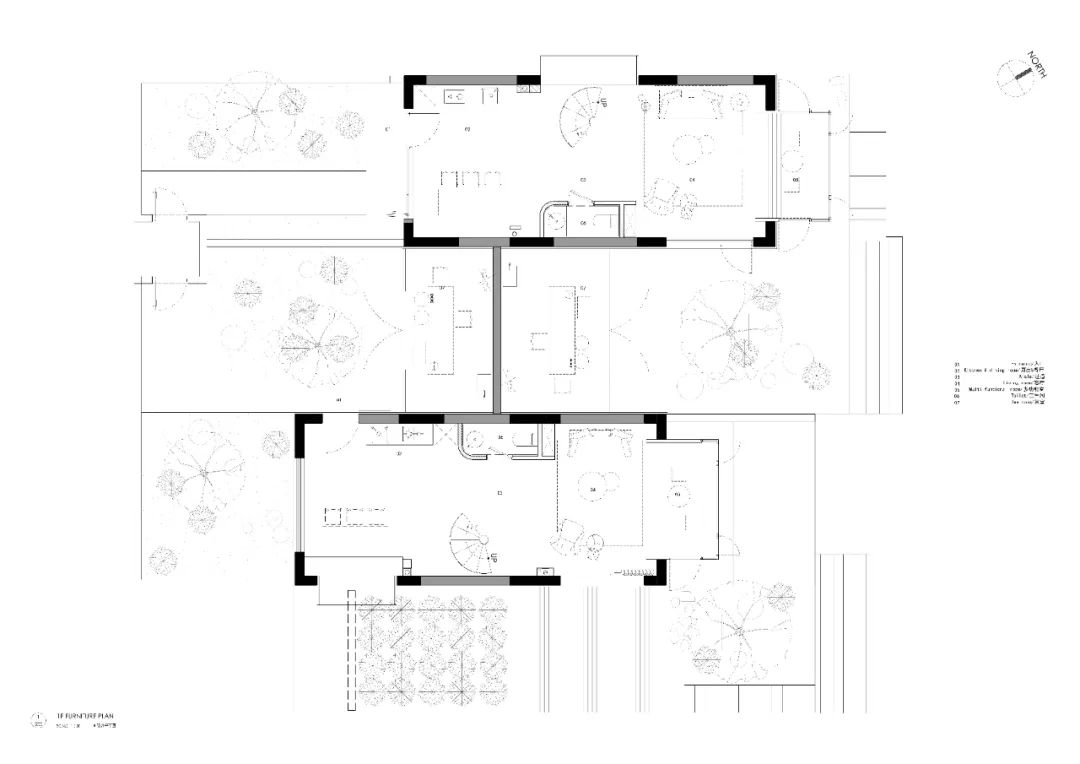

▲一层平面图

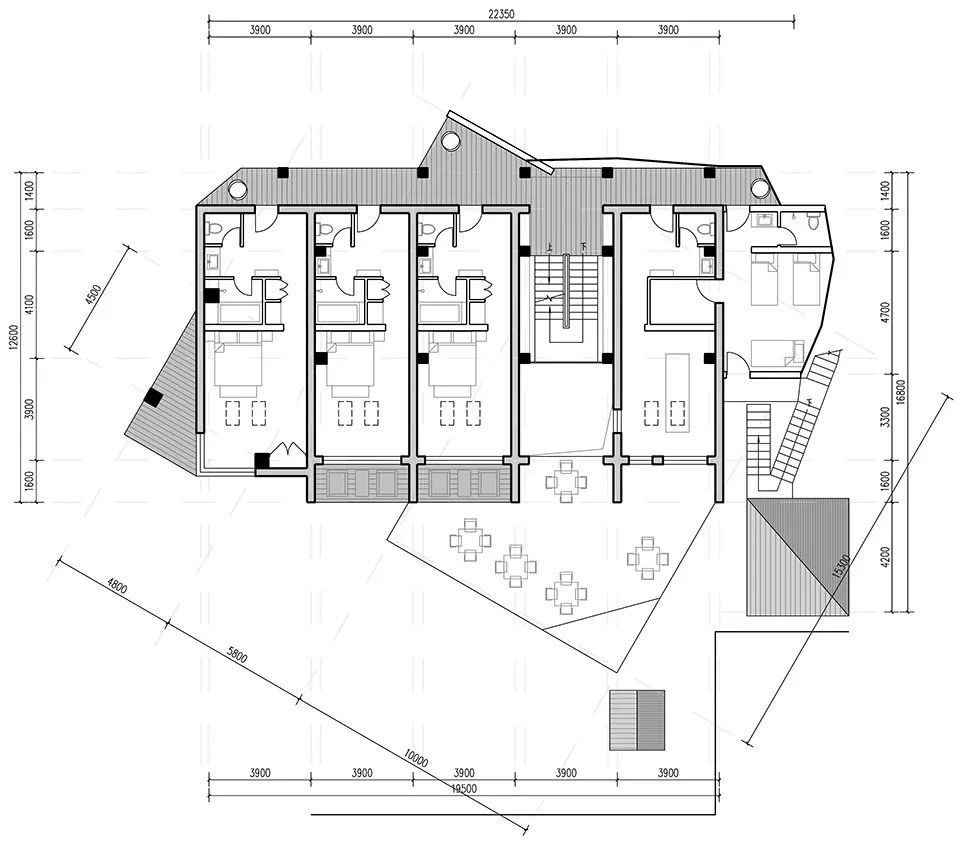

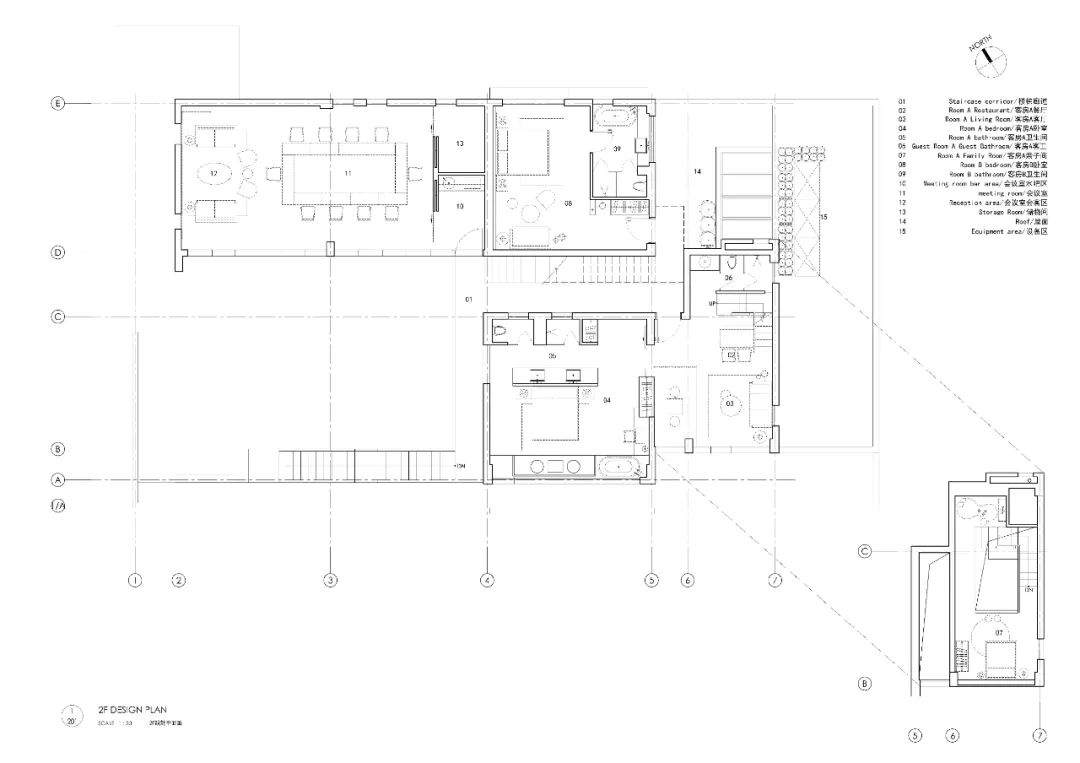

▲二层平面图

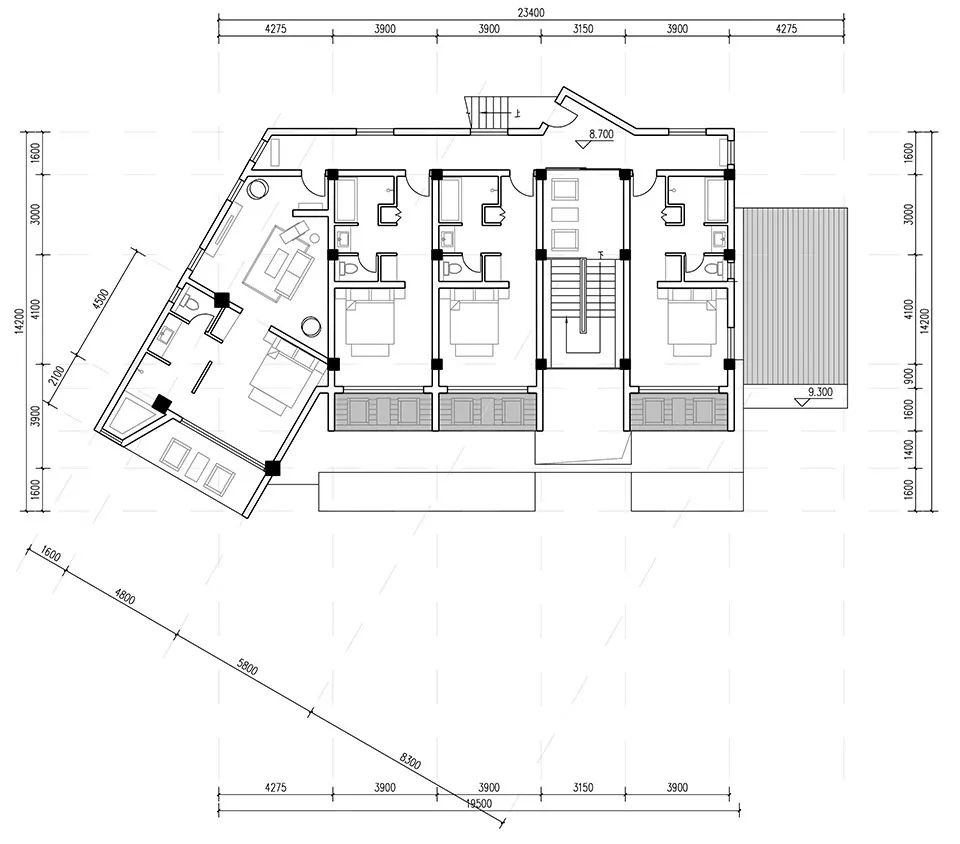

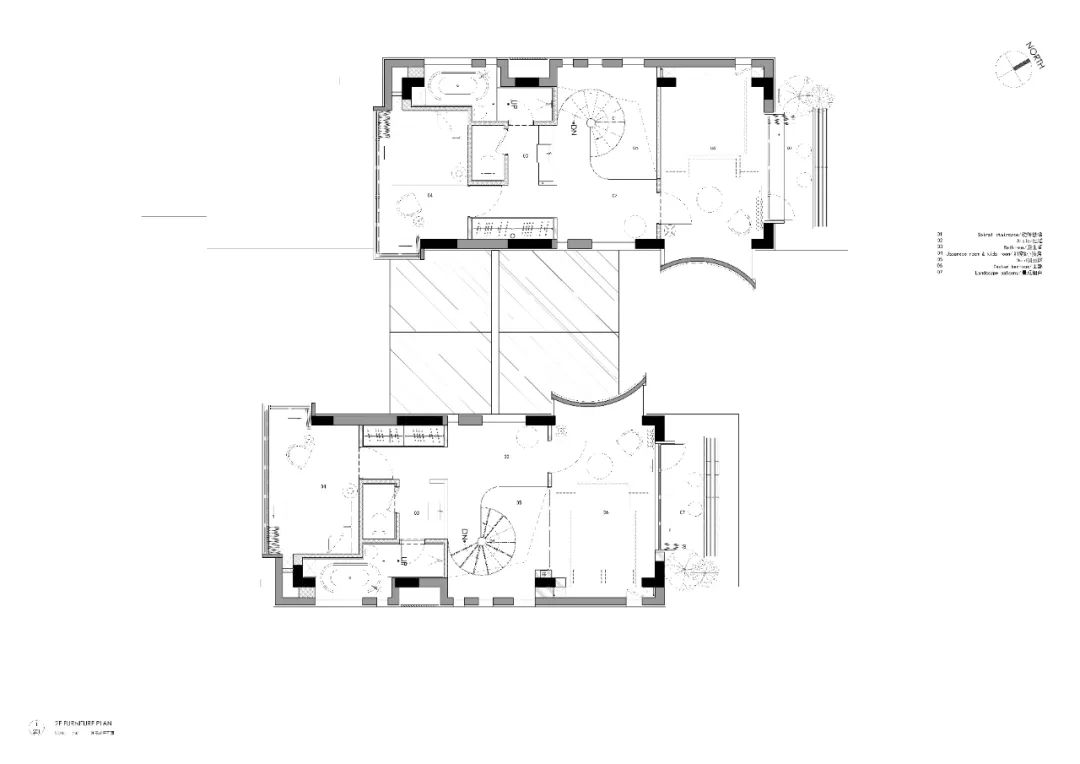

▲三层平面图

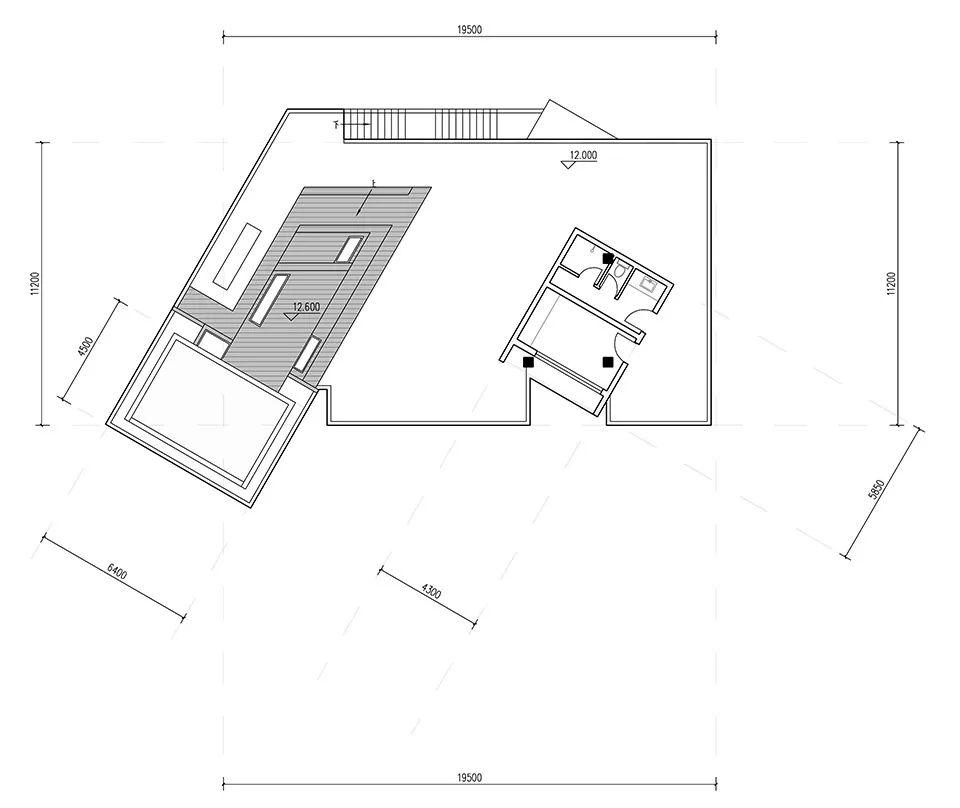

▲屋顶平面图

浙江遂昌,建县迄今已有1800年历史。素有“九山半水半分田”之称。明代文学家、戏剧家汤显祖曾在这主政五年,他称遂昌为“仙县”,吟诗作赋,啸闲咏歌,在这里写就了享誉世界的代表作《牡丹亭》。

在遂昌,有一处隐匿在山林尽处的古村落“茶园村”,茶园村名为“茶园”,其地理格局“左旗右枪”,而“旗枪”或“枪旗”正好是好茶叶的代名词。《牡丹亭》:一旗半枪金缕芽。罗姓祖先发现这个世外桃源时,就是一个卖碗卖瓷器的,从龙泉宝溪那边批来瓷器,挑回去一路贩卖,走到对面山上时,发现了这个风水宝地,于是决定定居于此。

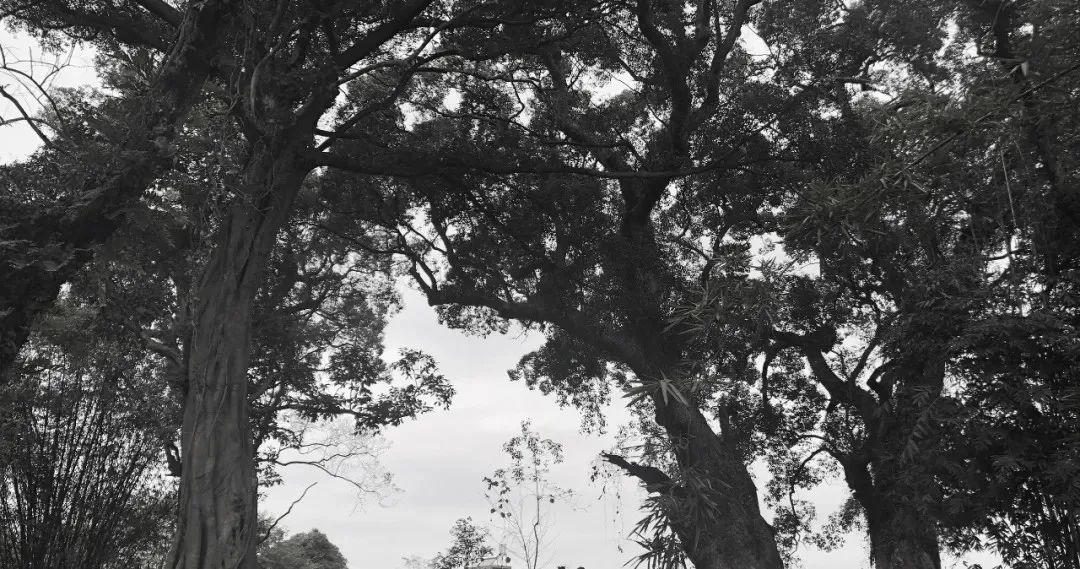

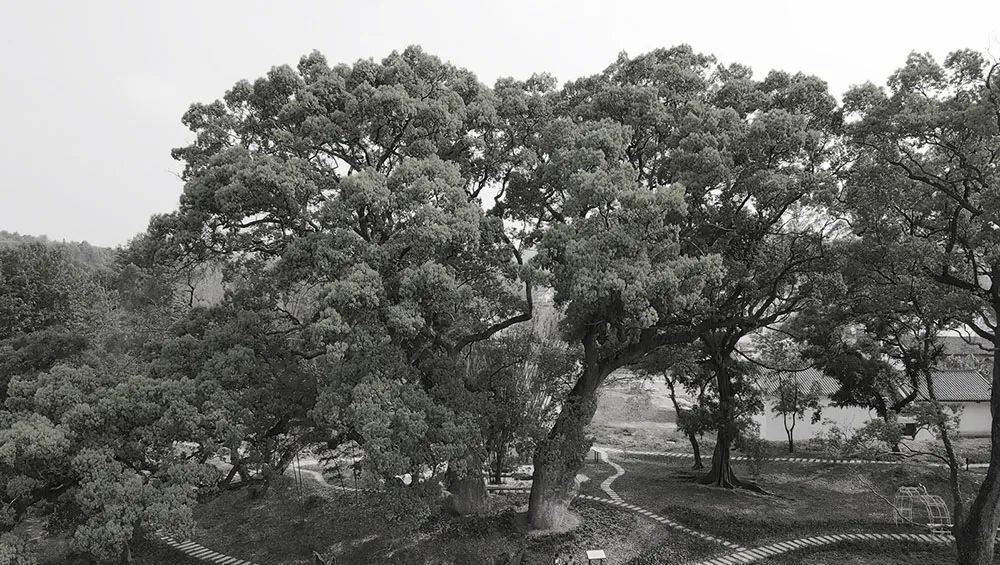

▼项目环境

茶园村原本是一个偏远的空心化小山村,常住人口不到50人。村民自古以来生态保护意识就很强,几百年来没砍过一棵树。这样一个守护生态如守护生命的村吸引了乐领生活的董事长罗雷来到这里,以乡村活化为基础,在保留原始生态和建筑外观的前提下加入现代元素,将山村改造为居民与来客混居的旅居生态村。

因来自茶园村背倚的千尺绝壁旗山,又因村民有习武传统而侠风绵延不绝,取名为“旗山侠隐”。目前开放14栋房子、35间客房。著名媒体人杨锦麟担任了旗山侠隐“乡贤大使”。建筑设计由美籍华人建筑大师柯卫担纲,深圳万境设计担任软装设计。

▼山景

这个遗世独立的小村庄,山泉清冽,竹风松涛,自带仙侠气。万境设计以典雅不侈的隐士文化氛围为底色,以“侠气”为元素符号,藉由诗化的现代语言去表达。起于侠,归于隐,打造一种侠隐回归、自然、现代、舒适的生活状态。融入当地历史文化,无论是“汤显祖文化”,还是“龙泉青瓷”、“龙泉宝剑”等都给予设计师灵感,用一种现代方式将它复兴。

▼设计以“侠气”为元素符号,藉由诗化的现代语言去表达

▼大堂

▼设计将有温度感的老材料进行全新组合

一层客房空间宽敞,室内家具尽量简洁,但功能完善,按观景、饮茶、卧室、阅读的生活方式划分空间形态。每间客房内都有大小形态各异的窗子,融山聚水,好似一幅横轴风景画。

▼客房内部

▼室内细部

▼茶桌

不同于一层客房高雅自华,二层客房则是静谧淑华,具有东方气质的罗汉床靠墙陈列在临窗处,罗汉床上的小桌子是有100年历史的北京老榆木小几,“夜半客来对坐罗汉床上手谈一局,闲敲棋子落灯花。”一旁的书画区,是为喜爱文书墨宝的人而设,一枕小窗,有生于无,因应自然,朴质丰盈,空灵也充实。客房内依情依景陈列着不同的艺术作品,无形中增加了空间的文墨气息。

▼罗汉床和北京老榆木小几

▼书画区

▼书桌细部

▼架子床与斜屋顶的大天窗相得益彰

▼室内细部

▼竹编沙发椅和艺术竹灯

茶园村与著名的“青瓷之都”龙泉交界,《爱日堂抄》言:“自古陶重青品,晋曰缥瓷,唐曰千峰翠色,柴周曰雨过天青,吴越曰秘色,其后宋瓷虽具诸色,而汝瓷在宋烧者淡青色,官窑、哥窑以粉青为上,东窑、龙泉窑其色皆青,至明而秘色始绝……”。

▼品茶区

▼茶具细部

每一根旧梁柱、老砖墙,旧土墙,每一件手工打磨的家具都支撑着醇厚的过往,可望、可品、可赏,更可居、可与之相鸣。“山色好,讼庭稀,朝看飞鸟暮飞回,印床花落帘垂地”,昔年汤显祖与友人品茗清谈,犹然历历在目。如时间胶囊一样,仿佛杜丽娘穿越到了这里,“如花美眷”,“似水流年”,是那处曾相见。

▼“旗山侠隐”

侠,也是一种精神气质,是对生命意义的不断探究,拥有这种精神气质的,都可以称之为「侠」。杜丽娘身上那种对勇于冲破封建礼教,勇敢追爱的精神,也形成了一种侠气。“旗山侠隐”表达的是一种都市中的侠隐心态,大气而坦荡,初看,很有金庸武侠小说中常见的笑傲江湖的气度,但在江湖的豪迈之气之外,又包裹了一层现代设计化的舒适温暖与平和的调性。厚重的文化和执迷的情感,也许正是它的迷人之处。当现代与历史碰撞,当现实与戏剧交错。这一切带给我们的不仅是现实主义的故事、浪漫唯美的意境,还有关于一个戏剧大师、一个时代,不能被忘却的文化记忆。

▼平面图

项目名称:乐领·旗山侠隐

建筑面积:483㎡

摄影版权:肖恩、谢宇杰

客户:乐领生活发展有限公司

品牌:曾芹记(青瓷)

43厦门言海民宿

©叶松、瀚默视觉

感谢 杭州时上建筑空间设计事务所 对gooood的分享

“与海对话 ”

▼视频

▼项目外观

▼入口区域

▼入口空间细节

▼草坪区

▼大厅

▼楼梯间鸟瞰

▼楼梯细节

▼公共区

▼餐厅

▼从餐厅望向水池

“把海搬进空间”

▼星空泳池

▼从泳池望向另一栋客房建筑

▼客房

▼室内细部

▼亲子房

▼泳池平台

“关于海的一切”

▼视频

▼套房

▼卧室

▼独立的院子与泡池

▼和泳池相连的套房

▼细节

▼二层客房

▼二层客房

▼客房细节

▼三层海景客房

▼海景房浴缸

▼阳台

▼平面图

言海民宿

设计内容 | DESIGN CONTENT

建筑改造、室内设计、景观设计

主案设计 | CASE DESIGN

沈墨 、林奇蕃

品牌设计 | BRAND DESIGN

SPIRITLAKE

施工团队 | CONSTRUCTION

邹子帆

项目规模 | PROJECT SCALE

800 ㎡

项目摄影 | PROJECT PHOTOGRAPHY

叶松、瀚默视觉

项目地址 | PROJECT ADDRESS

厦门

完工时间 | COMPLETION TIME

2021/4

44草宿 · 崇民家

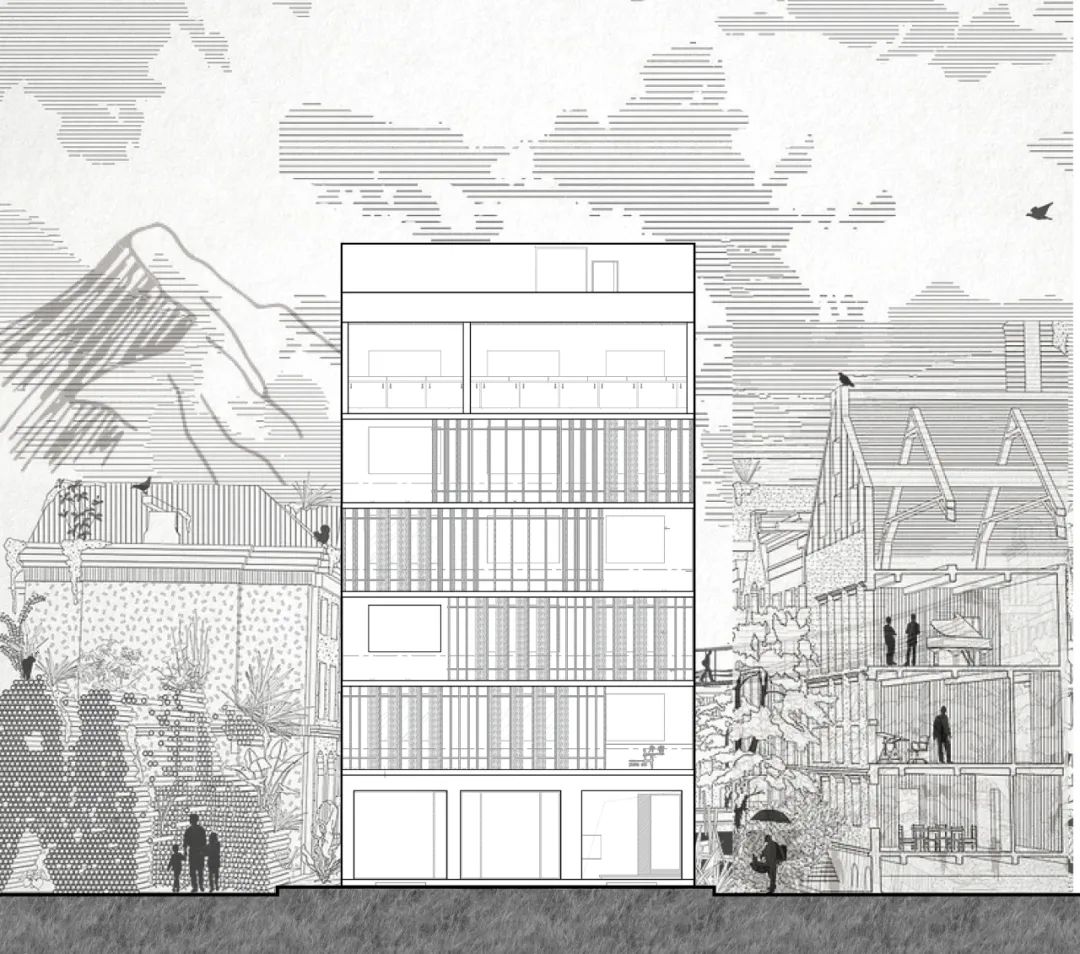

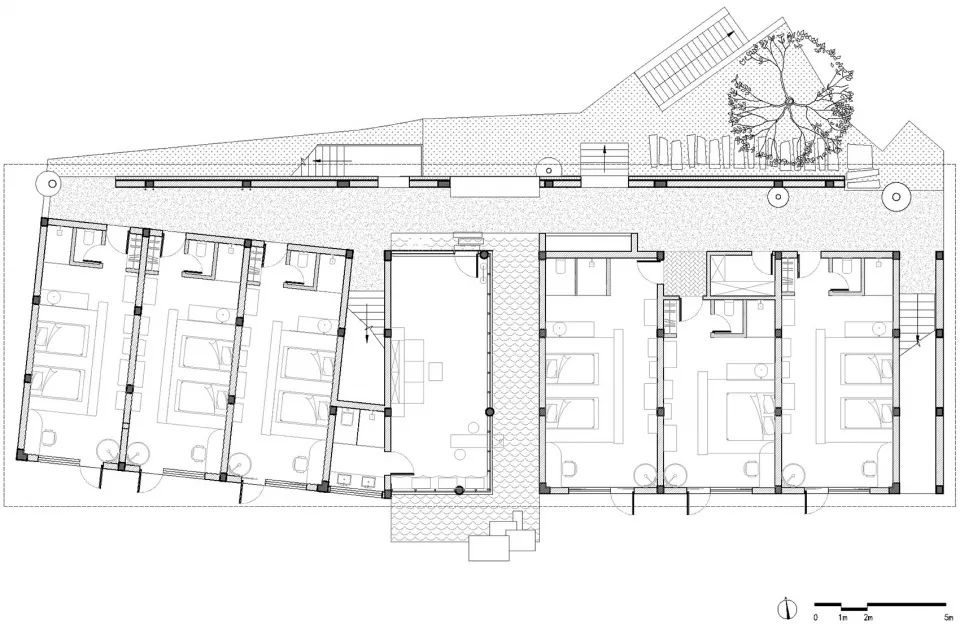

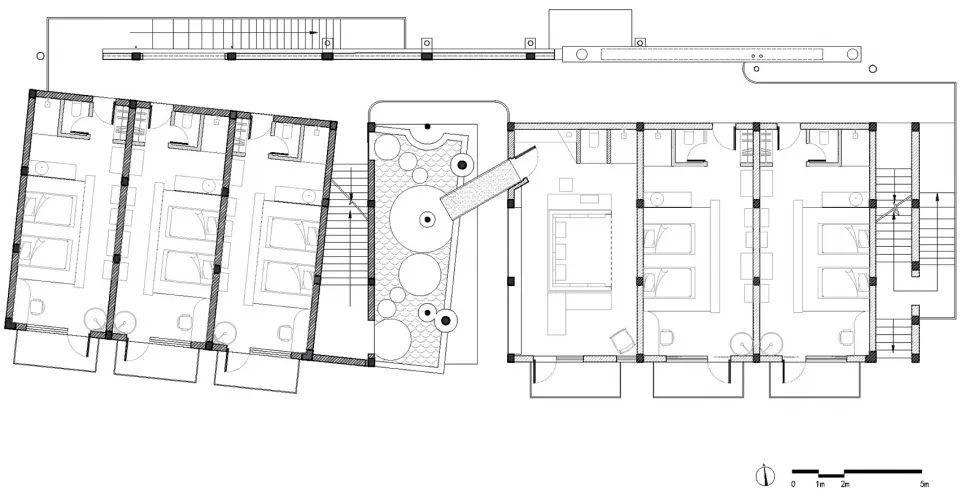

桂林阳朔拥有丰富的山水景观,小镇以农业为发展,现已转型发展旅游观光,各式的网红酒店、民宿快速发展下,商家生硬地复制彼此的商业模式,扼杀了旅客的体验感,到了当地也只能感受到热闹有余,该区目前也仍处在团客的旅游阶段。我们很清晰的感受到业主想要突破目前的状态,却又难以有明确的方法实现他的理想,于是我们将这间老屋改造成一间能让人静下来的民宿,在无特色的民用建筑中挖掘更深层的情感价值,期许能使旅客理解旅行的意义,愿意慢下来认识阳朔。

02.

井宿的舊址為陽朔老縣長的住家。民宿主人從小生長在這條老街上,當時四方鄰里會到此處來取水,大家為了生活聚集一起,取水的談笑家常,構成老街的日常景框,也是老一代陽朔人的重要記憶。兒時的風景與情懷一直埋在主人的心裡,於是誕生了今日的井宿。

老街记忆

03.

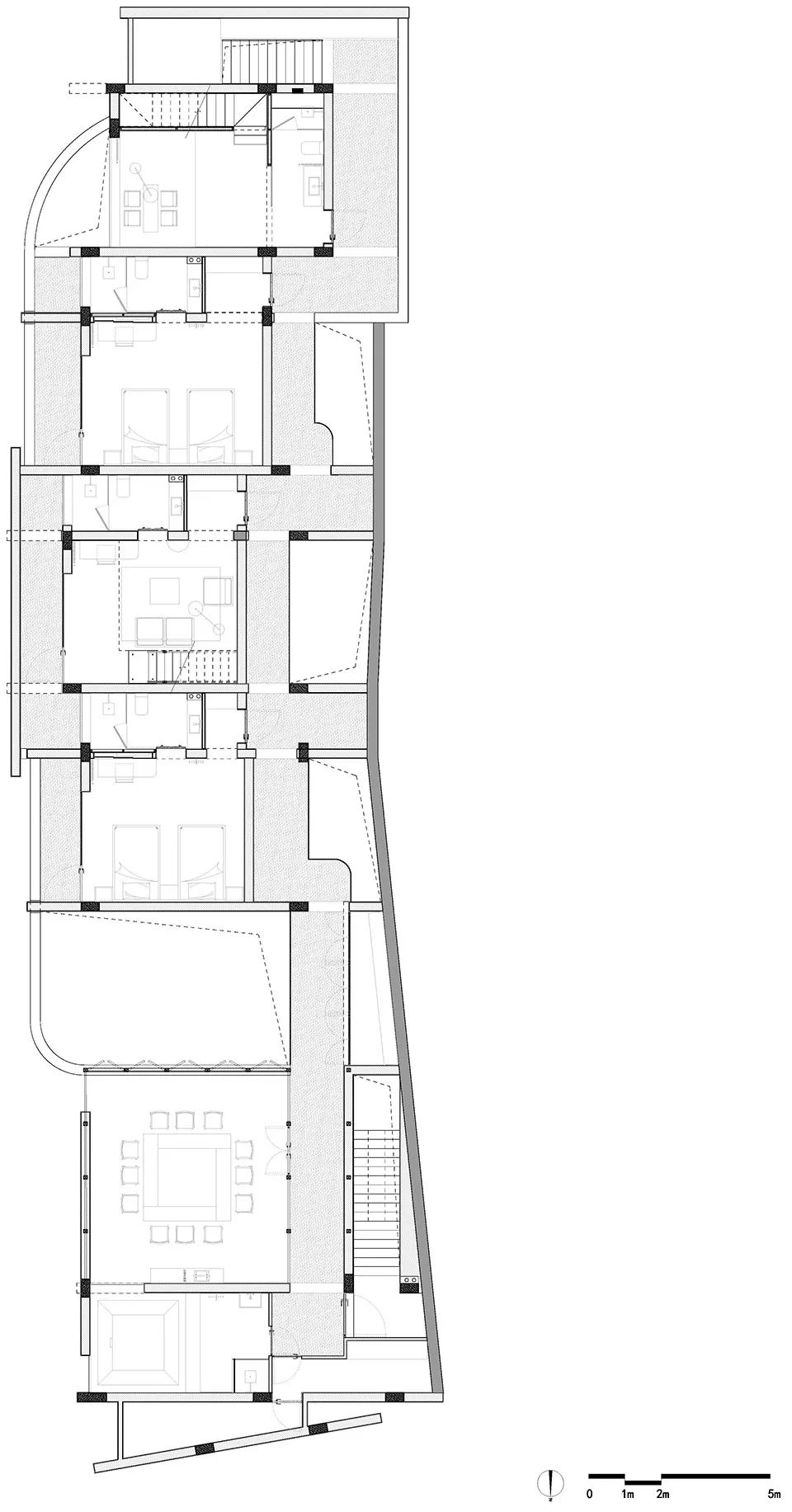

民宿基地為40年的老屋,建於1980年代,位于山脉与景区村落的交界处,建筑的背面紧靠山脉。建筑是典型6層框架結構建築,兩側連接鄰棟建築,面寬狹小縱深較長,僅前後採光,室內中心採光不足,隔音差,結構不穩固。

04.

地域文化与可持续性

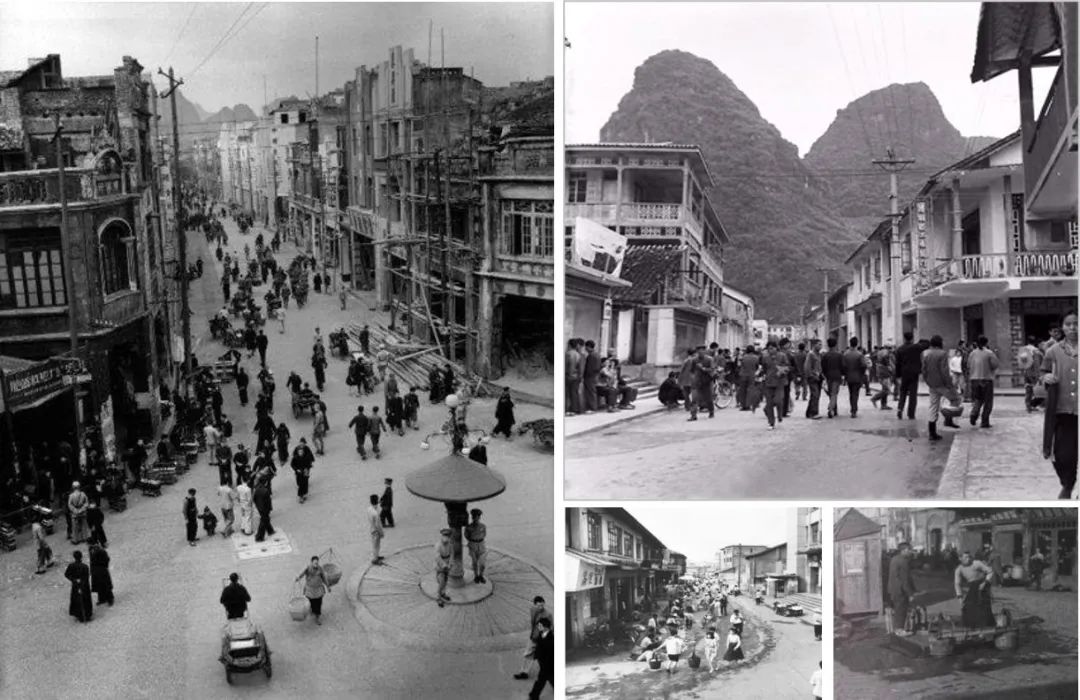

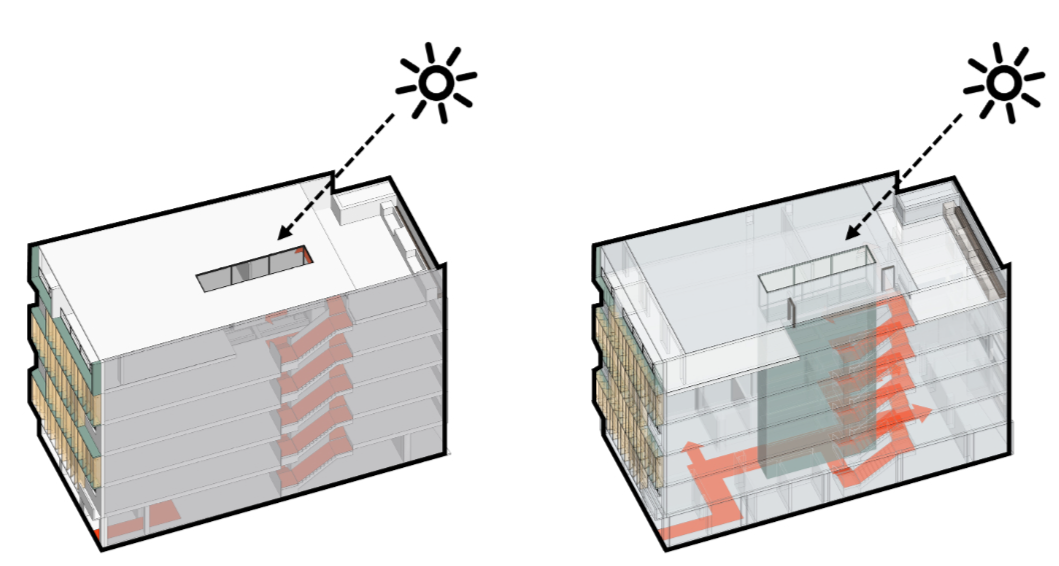

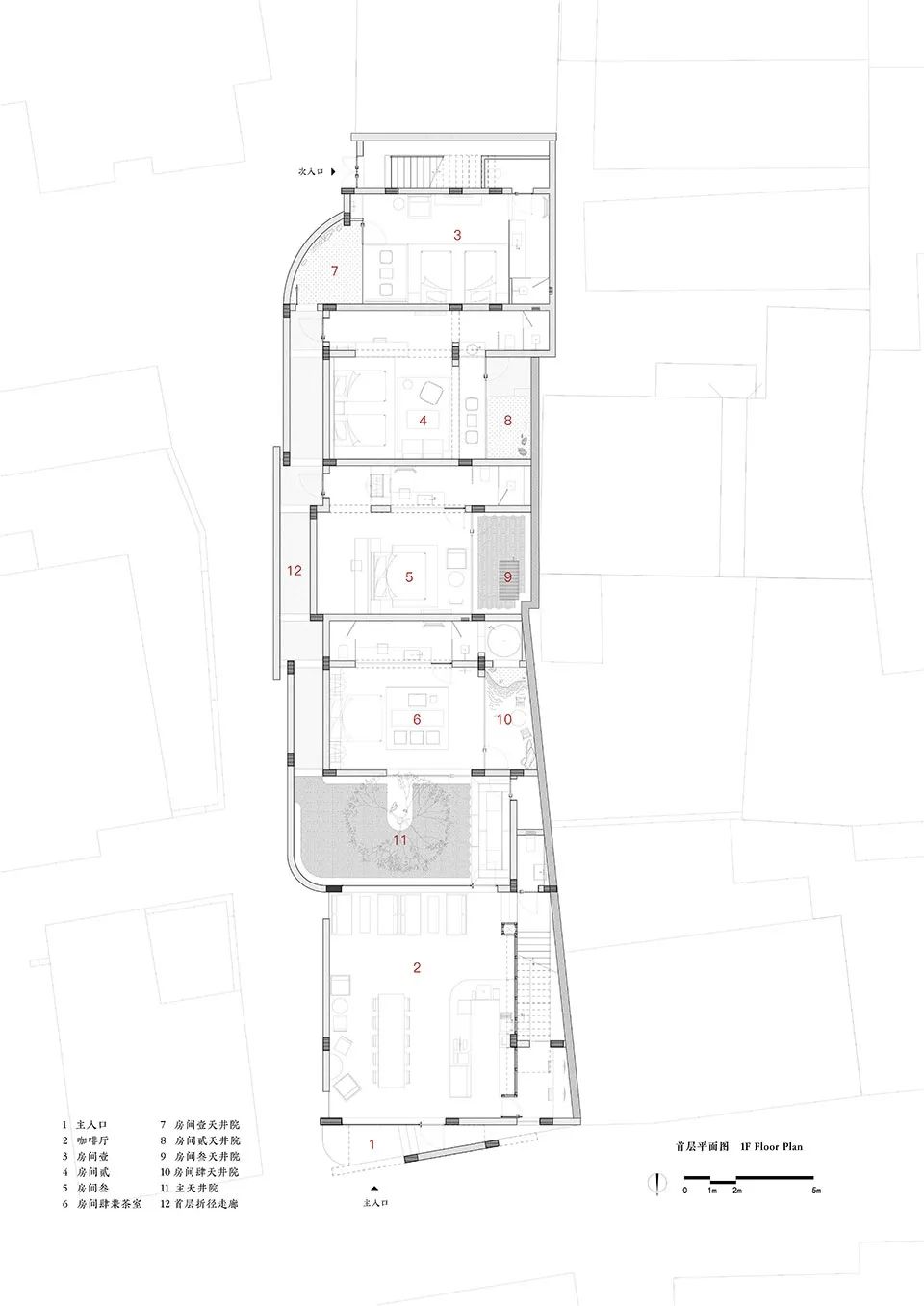

中国的古建筑经常利用不同院落来形成天井,这栋建筑面宽狭小纵深较长,只有前后采光难以形成体验感与品牌效应,所以我们将老井口的概念延续到建筑本身,天井引光与井字的客房布局,以及业主对于阳朔的情感记忆,透过空间这个载体串连起阳朔的过去、现在、未来,井宿是新时代对旧时代的回声。空间以白色作为主体色彩,留白是希望让旅客回归到更纯粹的环境,更愿意欣赏窗外的风景、探索阳朔老城。

井宿天井

我们重新定義 人、建築、地域的關係,关注当地生态的环保与可持续性。阳朔的山是当地的地貌符号,我们希望建筑与山之间是一种共生和对应的关系,而不是加入过多的设计元素,粗暴地破坏它的自然景观。

05.

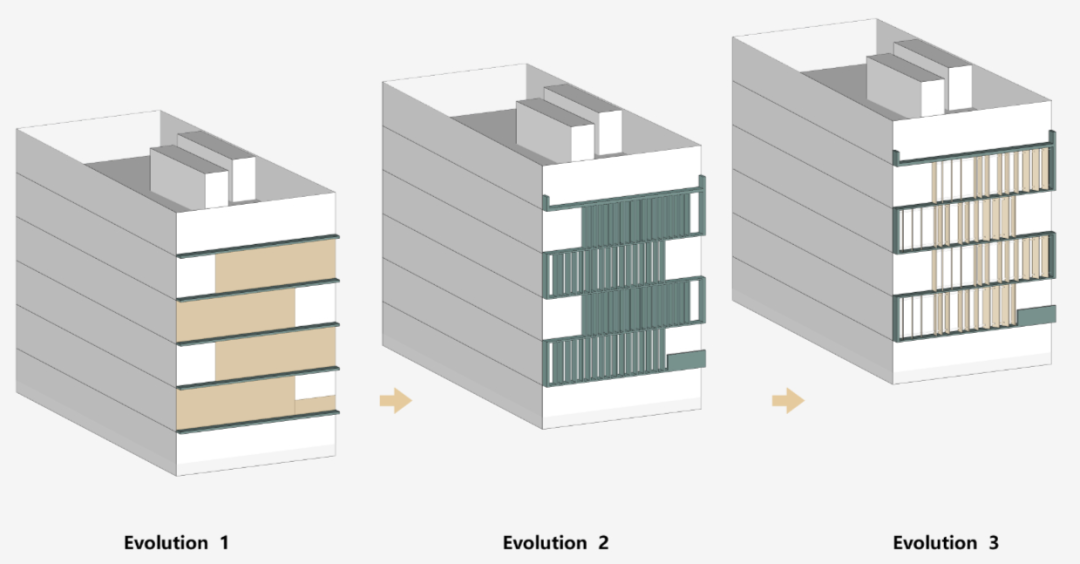

建筑外立面

我们从建筑端开始改造。在不改动主体结构的情况下,改造建筑2-6F楼板,以井字为概念,将其解构排列,应用于民宿外观,木条与风化木板竖列排列成序,辅以灯光处理,建筑外墙采用白色户外晴雨漆。

06.

室内空间

依附于井的这座空间,融合井、景、天、人共生概念。天井引入室外光线,并透过井字结构将客房合理布局,使日光能投引至每一间客房内。留白,舍弃多余的装饰,使人感受最纯粹直接的井之意象。空间聚集人流,群生使地域活络,这是新时代对旧时代的回声。

07.

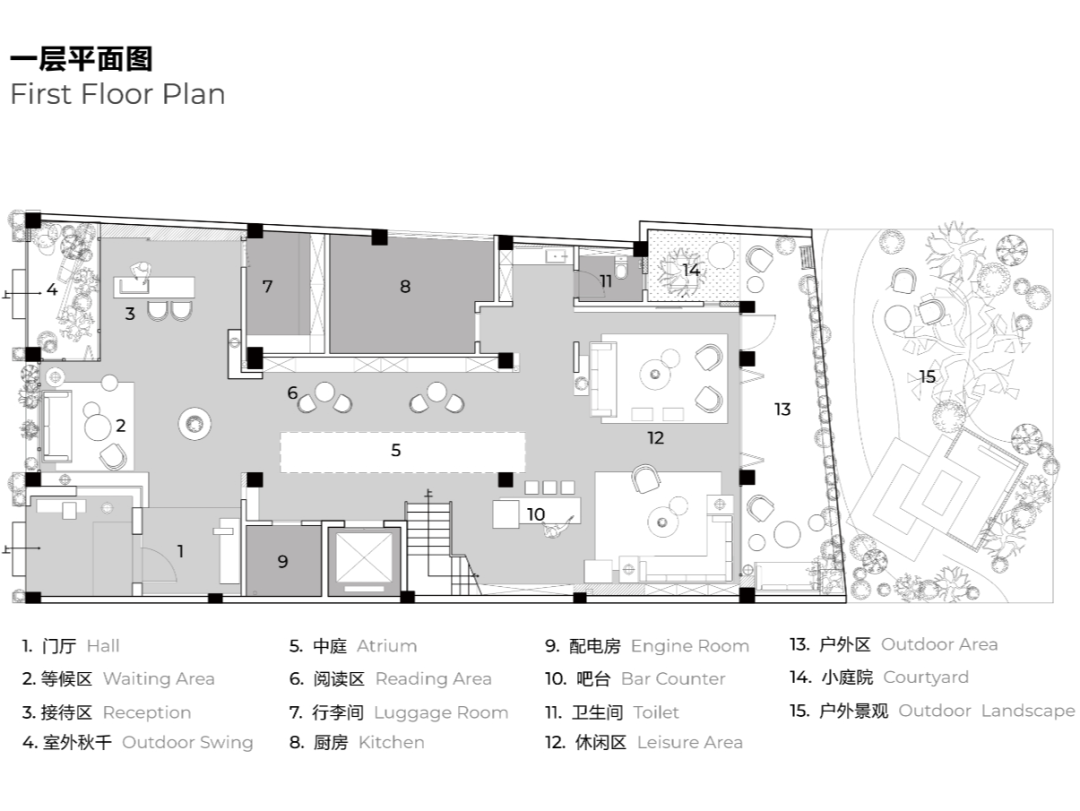

大厅

一楼大厅以城市客厅为概念,让旅人如归家之感。大厅前区使用落地玻璃引入室外光线,搭配旅人蕉绿植,家具选用茶几矮凳,营造舒适的休闲感。

大厅后区为结合生活露台的客厅沙发区,绿植与日光予以慵懒的居家氛围。公共区域同时也具有社交功能,兼具隐私性与开放性。

08.客房

二到六楼为客房区。空间选用低明度的大地色与白墨色搭配,软装辅以橡木、水磨石、金属等多材质应用,营造出具丰富层次的视觉变化。

在室内,我们可以深切的感受到自己与山的关系,中国古人崇尚自然淳朴的生活,讲求天人合一的境界,古诗中出现的借景手法同样可以在设计中体现。

09.天空酒吧

顶楼的空间为天空酒吧,考虑到吧台区的备餐储藏功能,仅在此区建筑较高的屋顶与壁面,其余空间以最低的墙面高度做为防护安全所需,人的视线少了更多的阻挡,多了一份天空的自由、以及山脉的辽阔。

怎样把同一块场地中不同时间的生活状态,融合到建筑空间中去,这不仅是民宿与自宅之间开放与私密的区别,也是对“分与合”的人际关系的思索。

▲二层平面

大井

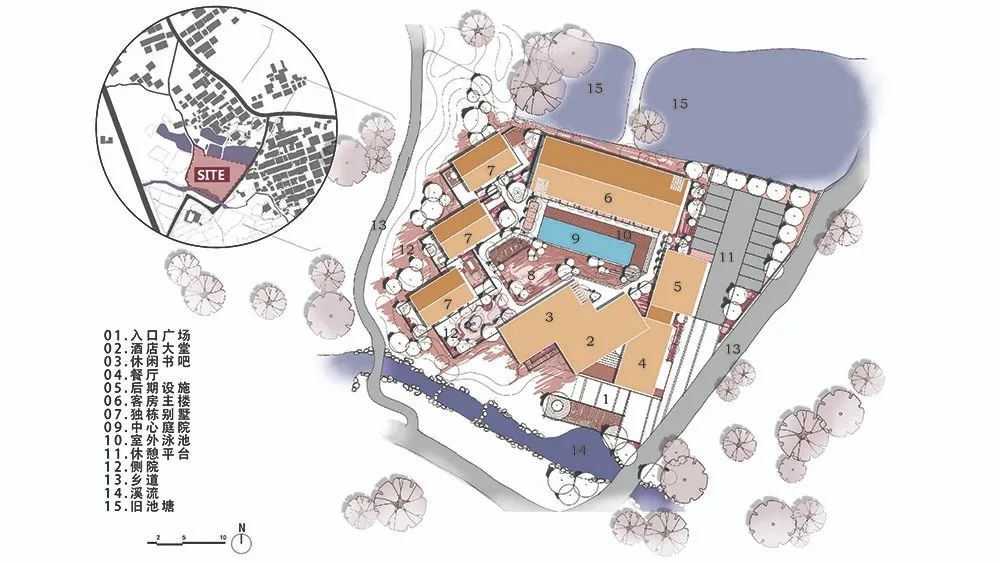

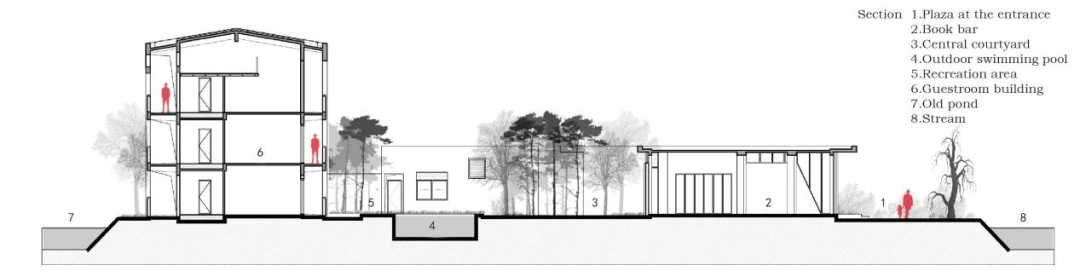

古樟,溪流,院落

以设计唤醒古村落活力——阡陌处の民宿

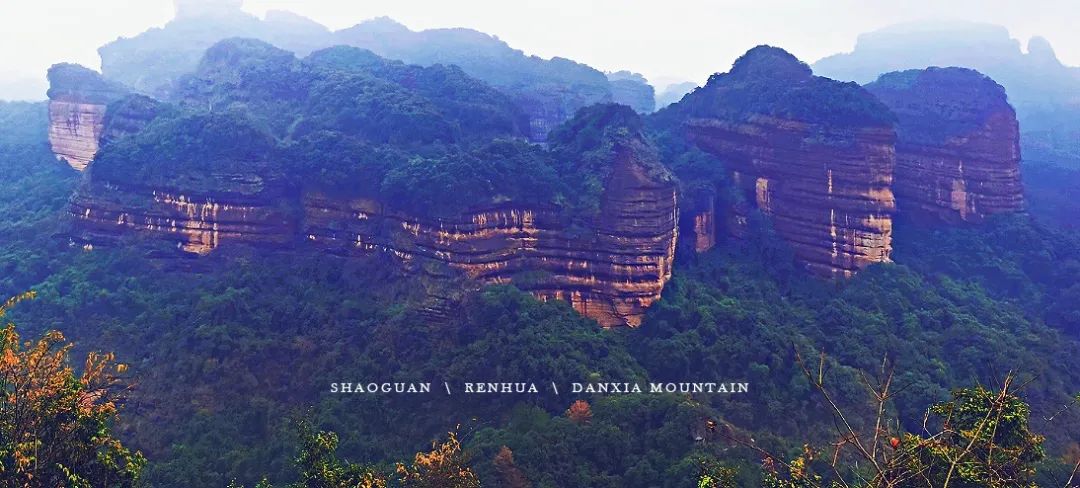

每至旦暮,彩霞赫炽

起自山谷,色若渥丹

灿如明霞

关于丹霞

《明嘉靖南阳府志校注》中有这样一段描述

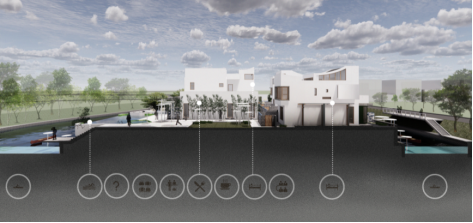

围合的院落内布置有露天泳池,是庭院静谧环境的一注活力元素。

城市繁忙的旅人在享受安心恬荡的闲暇慢时光之余,也可以在这里体验运动快感。白天可以享受日光浴,夜晚池水倒映着银河星辰与璀璨灯光,惬意观赏众星捧月。

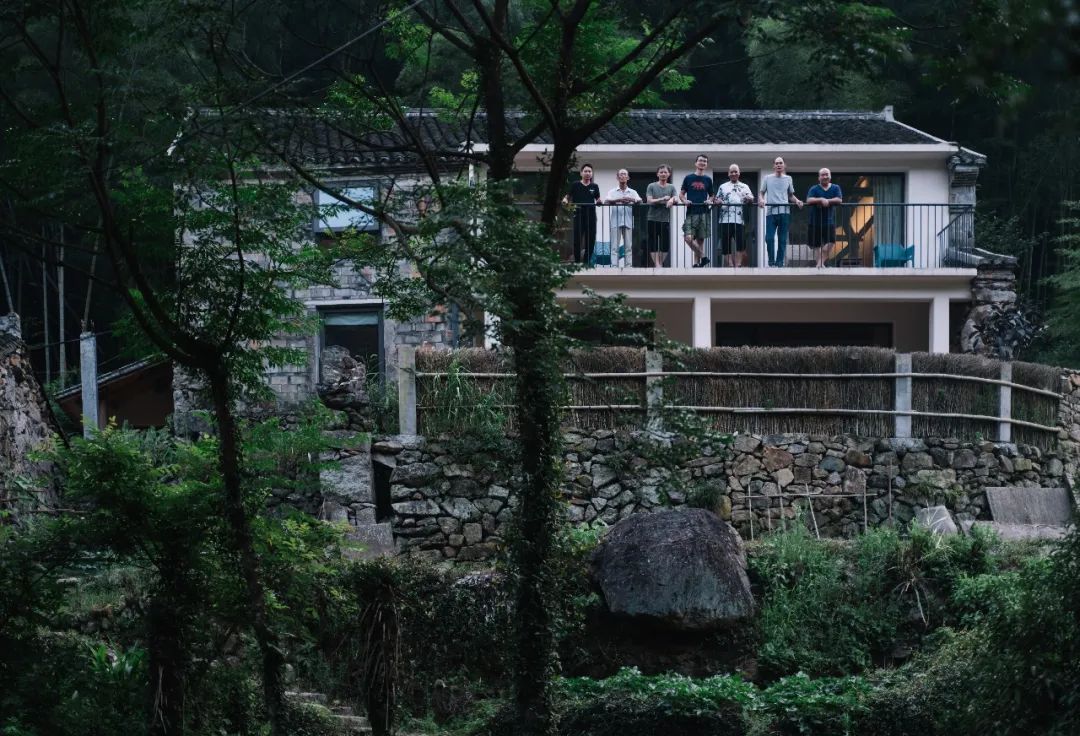

写在最后

——REMAC TY

作为一个乡村振兴项目

阅读与理解原始场址及居民生活场景

拾取本味古村落特质

成为了本次设计的初心

希望通过多元化的乡村话语

重塑乡村的精神家园

帮助乡村人民改善生活

实现产业转化乡村振兴...

///

▲ 二层平面图

上下滚动查看更多

▲ 剖立面图

项目信息

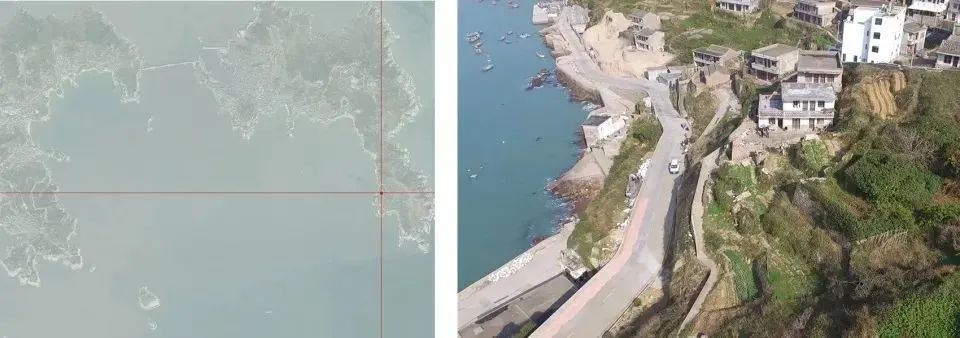

浙江舟山“归去来”民宿

项目完成年份: 2021

建筑面积:500㎡

项目地址: 浙江省舟山市嵊泗县嵊山岛

主创建筑师: 周鑫

设计团队: 周鑫 陈哲渊 祁唯一 徐紫琪 姜璐瑶

委托方:刘海

结构顾问: 周彦

结构设计:王伟成

49大隐于世·山埜Valley

在valley1和valley2相继上线之后,大家都对valley③满怀期待!

终于!valley③赶在和风煦日的春天和大家见面了。

只是在照片上看到这座隐于山谷的避世之所,就有着令人神往的憧憬。于是,我们启程前往,准备去这里一探究竟!

valley③隐匿在北京延庆区东王庄的山野里,从市区出发1.5h-2h就能抵达,没想到在前往目的地的途中,我们就邂逅了春日里的好时光。

在去往山埜的途中,要经过北京最美自驾公路——昌赤路,这条很多人绕道都要来打卡的公路,竟然在我们的旅程中不期而遇。

每年3月底-4月初,这里就变成了“花花世界”,一整片粉色花海蔓延开来,惊艳了整个山谷。

穿过花海越过林海,当真正抵达valley③的时候,还是被眼前的景治愈了!山谷之间,林海相伴。整栋建筑隐于深邃的山野之中,好似鹅黄的灯光点亮了村里的一处烟火。

民宿虽身处静谧山谷,却不会感到无趣,周边的菜园、山林、乡路,还有炊烟袅袅的村屋,都让这里更具人间烟火气。幸运的话,出门就能偶遇归来的山羊。

在民宿休息好之后,可以和家人、朋友沿着山路攀登而上,体验一把登山的乐趣。

valley③是大隐于世,全新建造的自然山野风民宿。

这次空间设计,一改往日的简约风,将建筑和自然相融合,视觉上给人一种侘寂之感,这种富有夯土肌理的建筑风格,让人感到满满的亲切感。

在阳光下,坐在院内的坐榻上独享一杯咖啡、一份甜品,便是一个闲适的下午茶。

此时的泳池里闪烁着耀眼的波光,一阵微风拂过,池边的狗尾巴草开始舞动身姿,就连池水也泛起涟漪。

进到室内是另一番景象,屋里是从各地收集来的中古家具,原木躺椅搭配黑色的木质茶几,自然中又不失高级感;大地色的坐榻和黑色壁炉,衬托得整个客厅更加大气;

早晨起床,早点师已经为你准备了丰富的西式早餐,点上烛光,冲上咖啡,在晨曦的愉悦中迎接能量满满的一天。

很多人一直都在寻找理想的生活方式,我仿佛在这里找到了答案。一个院子、两间屋子,一屋便是一世界。

02

每一处院落

皆是灵魂的碰撞

03

山埜·VALLEY

又一归隐好去处

蜷在沙发里,大自然的侵入感仿佛推门而入,只是看着这满眼黛色,什么都不想,什么都不做,便是极好的。

这里的每间客房都有美如风景的一扇窗,大大的落地窗将阳光、树影一并揽入室内,任凭光线在房间里游走,让人不禁沉浸在这段惬意时光中。

在室内设计中,主理人采用了淡雅的诧寂风,除了简洁的配色,丝毫不掺杂多余的装饰,但却莫名给人一种高级的轻奢感。

房间处处留有主理人的用心,大到一张床,小到一个花瓶、一本书,都要经过她的亲测才能安放在那里。实木家具、柔软大床,质朴而低调的物件,呈现出手工感和时间感。

每晚枕着云朵般地温柔入睡,每天早起拉开窗帘都能听到“蝉啼鸟鸣”。这般源于自然,隐于山野的轻奢生活,还能在哪里找寻得到!

尤其到了夜晚,好似进入了一个静默的世界。夜空中繁星相伴孤月,灯火阑珊处是valley③点亮了山谷里的一处温存。

走上露台,开启红酒,在火锅的滚烫声中,我们饮尽生活的甘醇。

51喜林苑·沙溪

摄影:张洋洋

喜林苑·沙溪

The Linden Centre Shaxi

地点:沙溪石宝山森林公园,云南

酒店设计:Atelier FUN、Anderson Anderson Architecture

山脚下是千年茶马古市集沙溪古镇,山腰上是被喻为“南敦煌”的石钟山石窟,大山深处居住着的是世代于此的白族村落。喜林苑·沙溪的落脚点,可谓是一片宝地。

坐落在沙溪石宝山森林公园的高山草甸里,傍湖而建;夏可观山林青翠,冬可览晨雪物岚。建筑抽象自云南传统院落形式,再以当地常见的夯土材料建造,酒店在实现环保、可持续目的同时,亦建立起与本地社群的联系及认同。

摄影:潘绍清

摄影:张洋洋

在乡村被城镇化如此严重的今天,云南的大部分地区,还维系着以家庭为基本单位的合院式 居住形式,乡村完整的聚落形式依然存在。这成为了建筑设计的空间依据——单体与聚落。

建筑师将传统内向型的居住单体设计成为适合旅行者的景观外向型的单体:依次经过入户庭院,玄关,卫浴与客房空间,到达景观平台;以此为一个单体原型,进行重复组合,依地形散布在基地之上。单体与单体则互相错落,形成被围合的小型社交公共空间,再最终形成一个由10户小住宅组成的聚落。

客房区 摄影:张洋洋

在云南的自然里行走,坡地的起伏和高原强烈的阳光,是人体对于外部环境最直接的体验。高原上的白天,所有的形式细节都因为强烈的阳光虚化,留下山川与建筑被光影塑造的外部体积感。在坡道上行走、平台停留,人体对于地形的直接反应决定了自然空间被如何使用。建筑师将坡道变窄,平台变大,几个高低错落、大小不一的停留空间则被一系列曲折的台阶坡道串联起来;走走停停,或观景或交谈,重现人与环境的自然互动。在这里,建筑的外部体积感被强化,结构体系被隐藏,形式细节被简化。如此,被阳光切割出来的层叠的轮廓与几何光影效果才能被更清晰地感知。

建筑的体积感 摄影:张洋洋

夯土作为一种环保的乡土材料,一直是当地推崇的建造材料,与毛石砌筑的基础搭配,则可保护夯土墙体不被水侵蚀。建筑师一方面改良了传统夯土的配比与建造技艺,极大地提高了夯土的力学性能和耐水性能。另一方面使用手工凿毛的石料,通过改良砌筑工艺,线角、缝隙、配色砌筑方式,呈现出一个与山林野趣相宜的活泼的毛石墙。远观,呈现出与自然和谐的整体色调;近观,则有丰富的手工艺留下的肌理。

材料与工艺 摄影:张洋洋

依据单体所处位置与所及之景,10间客房分别以白语命名为:庭(weinx)、畋(zul)、暄:(weinl)、源(xuix)、溯(gvl)、象(zix)、隙(gap)、弥(ganl)、丘(svp)、域(kual)。

从景观平台进入,先来到玄关空间,深赤色的夯土墙围合成的天井之中,一株柿子树安静地盛放。正对房门的是浴室空间,温暖的地热让住客完全可以赤足行走。浴室窗外是层峦远山和青翠松林,台地式的布局充分保证了每间客房的隐私。

浴室细部 摄影:潘绍清

卧室呈现为轻盈的大跨度空间,赤土本身的触性、色彩和光泽唤起触觉上的快感和亲近感。床与沙发正对着的是一个足以和自然山林相媲美的植物花园,在这个有边界、清晰、完整的空间里,建筑与自然成就了彼此。

卧室细部 摄影:潘绍清

03.

停留即是风景

对于体验者来说,停留即是风景。整个场地北侧临水,一条水边步道缓缓穿过村落,看的是更有生活气息的人与自然;南侧临山,遥望是波浪般的山川绵延向远方,看的是野性而辽阔的西南自然地景。

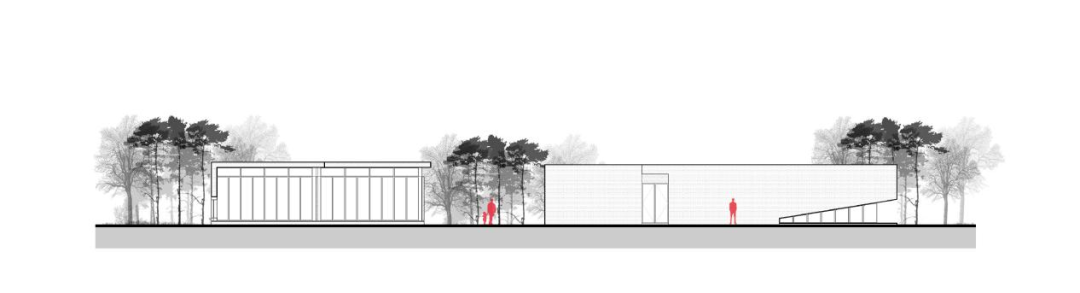

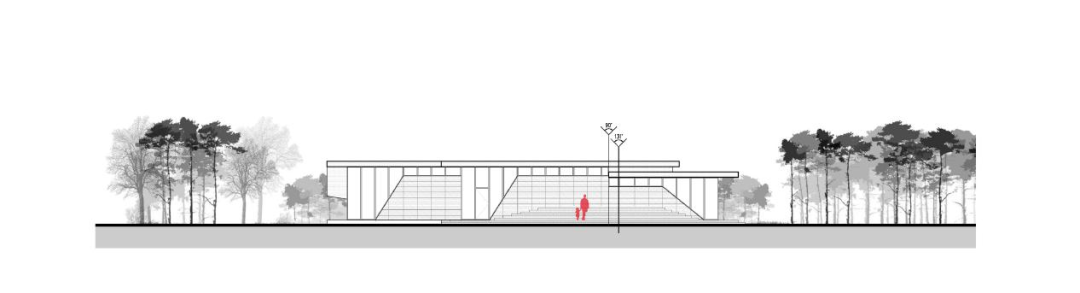

公区建筑整体呈“凹”字形,立面由暖色木柱与清透玻璃围合而成,形成既清亮又温暖的空间氛围。沿着室内空间向上缓缓行进,直至建筑平面的最高点,可看见明亮的风景在眼前徐徐展开。全玻璃的立面与木结构梁柱体系,让远山风景完全纳入室内空间中。

公区建筑室内 摄影:张洋洋

通过一个旋转楼梯向下可抵达餐厅。室内空间的木质色调,与森林形成对应。走到露台,就进入了广袤的天地之间,没有任何限制视线的东西,可以自由地眺望无限的风景。

餐厅的室外露台 摄影:张洋洋

楼梯右侧是图书馆,书架由及膝高度的原木组合而成,既易于翻阅书籍,又可席坐闲谈。图书馆书馆正对一片开阔的风景,几株松树安静地伫立于不远处,云朵如同牧羊一般在天空牧场上自由地飘荡、拼凑成任意形状。

图书馆 摄影:张洋洋

无论是在客房区还是公区,土木材料的天然橙与红色调,带来一种温暖的幽暗,呈现出安静而私密的室内空间氛围;自然的风景则是它的反面,明媚与雄奇愈加感染人。访客从中穿行,串联起一条乐山乐水的收放自如的流线,从公共区域的全景式视觉体验,到居所中定焦式的观景体验,自得其乐。

摄影:张洋洋

04.

产生联结

一颗石头被投入平静的湖面,产生了涟漪,一圈一圈荡漾开来,久久不能平复。

一座当代的小建筑介入遥远而传统的乡村,像打破平静水面的石块,许多在现实中不可能有交集的人群,因为这个建筑,产生了交集,发生了碰撞,生活有了变化,得到了难忘的体验。他们之间的联系,也是一个又一个的社区,在空间层面与时间层面荡漾开来,影响了更多的人。

摄影:张洋洋

52 十片间|蕨宿·旧城记温泉民宿

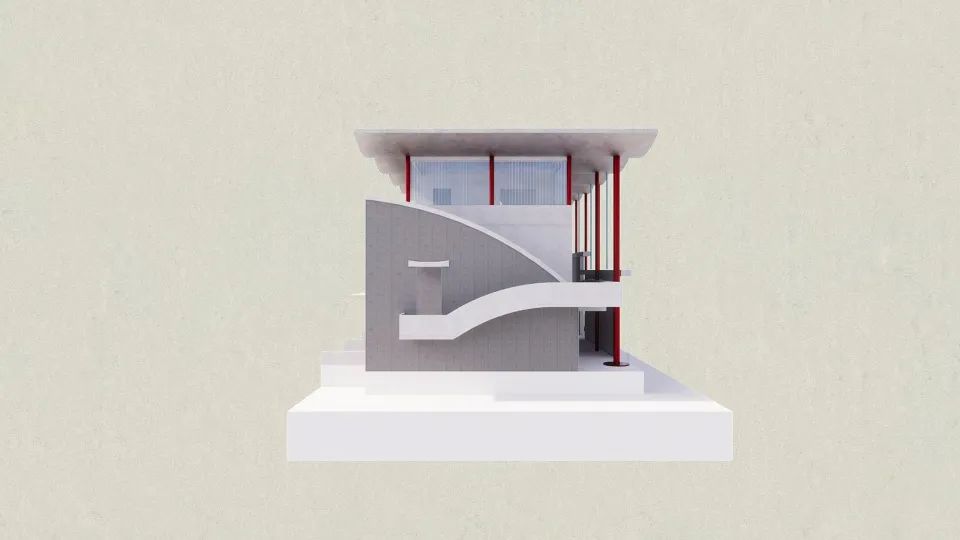

© 唐徐国

“直角之诗”是现代主义的雄心,曲柔则是东方美学对于人的深情。建筑因真诚需要有纯粹性,但真诚通常不及温情,东方的诗意和哲学,是柔化了的真诚,不纯粹,却洄游,但真诚。新房子被旧城包裹,留下的三个小内庭是张望旧城的窗口:八月花开,凌霄满墙,光影流转,时光对于老墙的刻画,满是覆盖了温情的真实。

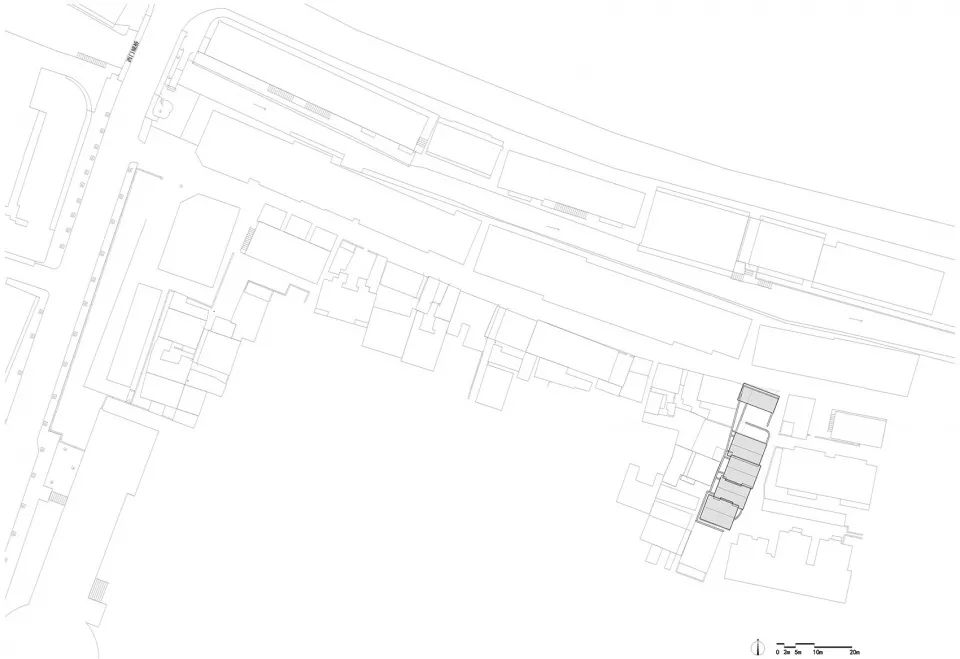

项目地处江南集镇,位于浙江省德清市乾元镇里的一个老街之中。

老街的空间尺度维持了近代的狭路窄巷,仅供步行进入。基地位于老街上一处宽10米,深40米的旧宅基,老屋已塌,空留老墙一面。基地南北向狭长,西侧紧邻老民居山墙,东侧有一宽约2米的巷道,北侧为老街的沿街面。老街的建筑多为江南地区常见的白墙青瓦的坡屋顶。新建建筑需要融入老街的图底关系,却寄希望于有新的图景表现,以满足对话旧的记忆,又符合新陈代谢的兴建之需。

在中国传统高密度的城镇之中,为了达到封火的目的,户间墙都做成高墙,形成了片墙高低错落的立面视觉特征。而在这样一个1:4的纵向延伸的基地当中,同样将片墙作为形式语言,在横、纵、高的三个维度进行布置,最终用五片微斜屋顶,十片横向高墙,三片纵向弧墙,完成了空间六个面的限定和组织。

▲鸟瞰,五片屋顶和十片横墙组织的空间©唐徐国

▲建筑与周边环境©唐徐国

▲沿街外观©唐徐国

柱挺立,梁承载,原本渭泾分明的框架体系,通过片墙融为一体,再通过一个圆角将垂直关系柔化,形成了自下而上的挺立转向由浅至远的承载。一次力场的弯折,“势”因此而来。在静态的片之间,片之下,形成动势,片穿越而出。

片随势穿透,穿越纵向弧墙,悬臂至围墙之外,向外部展示其势。因此,面的穿越关系需要通过立面的缝隙显隐。东方美学含蓄委婉,对于激烈的手法操作,被认为是下品。而用“形”表“势”,用“势”表“力”,力的穿越态势,婉转的被表达出来。

横向的十片墙,将狭长的基地隔成了十一个不等比例的空间,或为房间,或为庭院,或为设备平台。空间切分的节奏源自于对内部需求的重新组织,管线较为集中的卫生间和设备平台夹杂在大的使用空间之中,重复三次。头有内庭,尾有楼梯,形成一种张弛有度,气韵生动的节奏关系。

五片屋顶,尺度上接近于图底关系中的旧民居。覆盖于十一个空间之上。因进深不同,双坡顶覆盖房间,单坡顶覆盖公共区域。屋檐出挑形成灰空间,成为房间的平台抑或穿行于房间之中的折径。

建筑作为人的庇护所,通常需以一种刚毅的姿态立于周边的环境之中,内部的空间与身体的感应和触碰,又需要柔软下来。“直角之诗”是现代主义的雄心,曲柔则是东方美学对于人的深情。建筑因真诚需要有纯粹性,但真诚通常不及温情,东方的诗意和哲学,是柔化了的真诚,不纯粹,却洄游,但真诚。新房子被旧城包裹,留下的三个小内庭是张望旧城的窗口:八月花开,凌霄满墙,光影流转,时光对于老墙的刻画,满是覆盖了温情的真实。

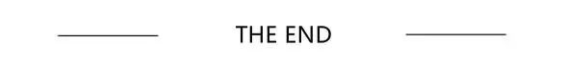

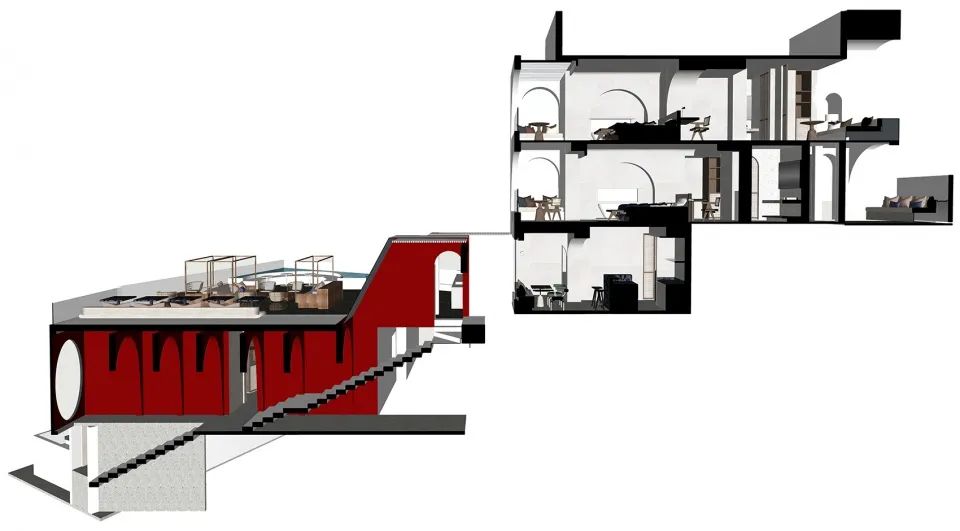

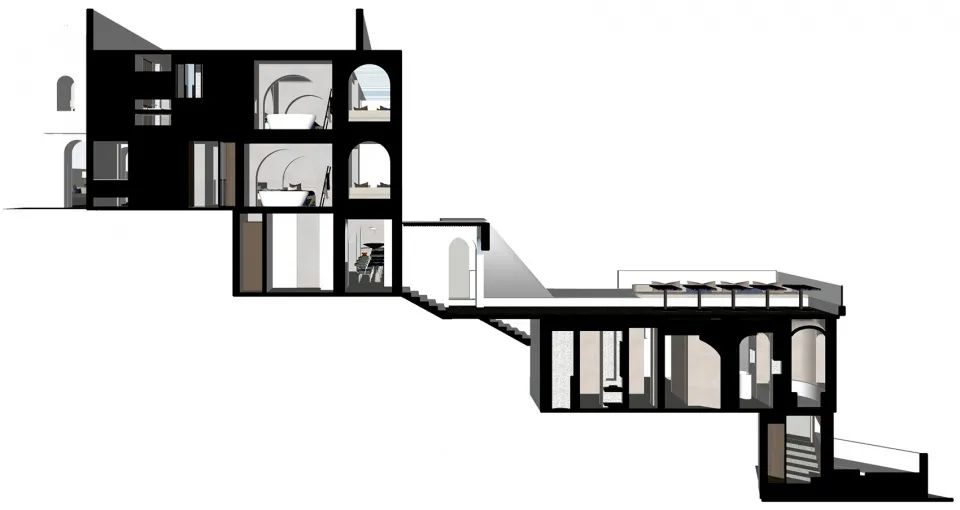

项目图纸和模型

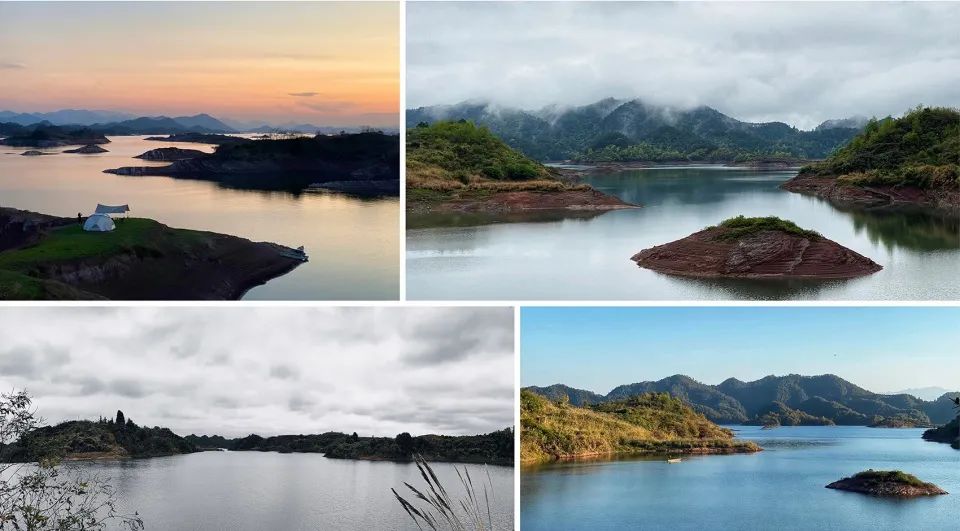

53大乐之野·千岛湖

▲从大乐之野上方看向千岛湖 ©唐徐国

▲金山坪村,从千岛湖看向基地 ©阿元

▲金山坪村,从千岛湖看向基地 ©阿元

▲C栋外观 ©史佳鑫

▲C栋外观 ©史佳鑫

▲从C栋客厅的室外看向室内 ©侯睿

▲从C栋客厅的室外看向室内 ©侯睿

设计师首先考虑的议题就是自然如何引入。

框景作为最直接的空间操作手段,在第一时间即成为了讨论的焦点。我们在介入项目之初与已进入施工图阶段的建筑设计团队进行了多次立面的调整,看与被看的基本论题被反复推敲,直到最后达成了一个相对平衡的状态。

▲公共区域 ©史佳鑫

▲公共区域 ©史佳鑫

▲从A栋二层看向村庄和远山 ©史佳鑫

▲从A栋二层看向村庄和远山 ©史佳鑫

▲C栋二层的客房,落地窗带来的连续景观面 ©唐徐国

▲C栋二层的客房,落地窗带来的连续景观面 ©唐徐国

下一步,室内空间的物质性被最大程度地削弱。

在形式操作的层面,以装饰性的手段将所有建筑工业化的表达抹去,没有结构的暴露,也尽可能隐藏了机电的痕迹,平整的天地墙将空间的高潮引向窗外的自然本身。

▲接待区域 ©史佳鑫

▲接待区域 ©史佳鑫

▲门厅 ©史佳鑫

▲门厅 ©史佳鑫

在材料操作的层面,用质朴的黑白灰色调与木材回应原始村落的记忆。不过分强调设计感也不刻意回避当代性,一切以和谐的氛围为主旨。

▲客房概览 ©唐徐国

▲客房概览 ©唐徐国

▲客房概览 ©唐徐国

▲卧室和透明浴室 ©唐徐国

▲卧室和透明浴室 ©唐徐国

在器物选择的层面,恰当合用是判断的标准。在最大限度精简的前提下,满足功能使用上的舒适。

▲内饰细节 ©史佳鑫

▲内饰细节 ©史佳鑫

▲内饰细节©唐徐国

▲内饰细节©唐徐国

在执行这些操作的过程中,外部环境自然而然地成为了整个空间体验不可割裂的组成部分,而这种存在形式也恰好构成了对在地性的回应——剥去窗外的千岛湖,空间就不是完整的;而不同状态的外部环境又反过来赋予了同一空间几乎完全不同的性格。

▲在不同的天气条件下,基地周边的自然环境的变化 ©大乐之野

▲在不同的天气条件下,基地周边的自然环境的变化 ©大乐之野

▲晴空夕阳下的阁楼房 ©唐徐国

▲晴空夕阳下的阁楼房 ©唐徐国

▲阴雨天气中的另一种表情 ©史佳鑫

▲阴雨天气中的另一种表情 ©史佳鑫

最终通过这一系列主动规避的过于主体性与竞争性的设计操作,空间与自然达成了礼貌的沟通与互相渗透的平衡。

▲不同的立面条件、不同的室内条件确定的不同框景做法(洗手间) ©史佳鑫 © 唐徐国

▲不同的立面条件、不同的室内条件确定的不同框景做法(洗手间) ©史佳鑫 © 唐徐国

▲泳池平台 ©唐徐国

▲泳池平台 ©唐徐国

▲夜景 ©唐徐国

▲夜景 ©唐徐国

▲大乐之野 · 千岛湖 ©唐徐国

▲大乐之野 · 千岛湖 ©唐徐国

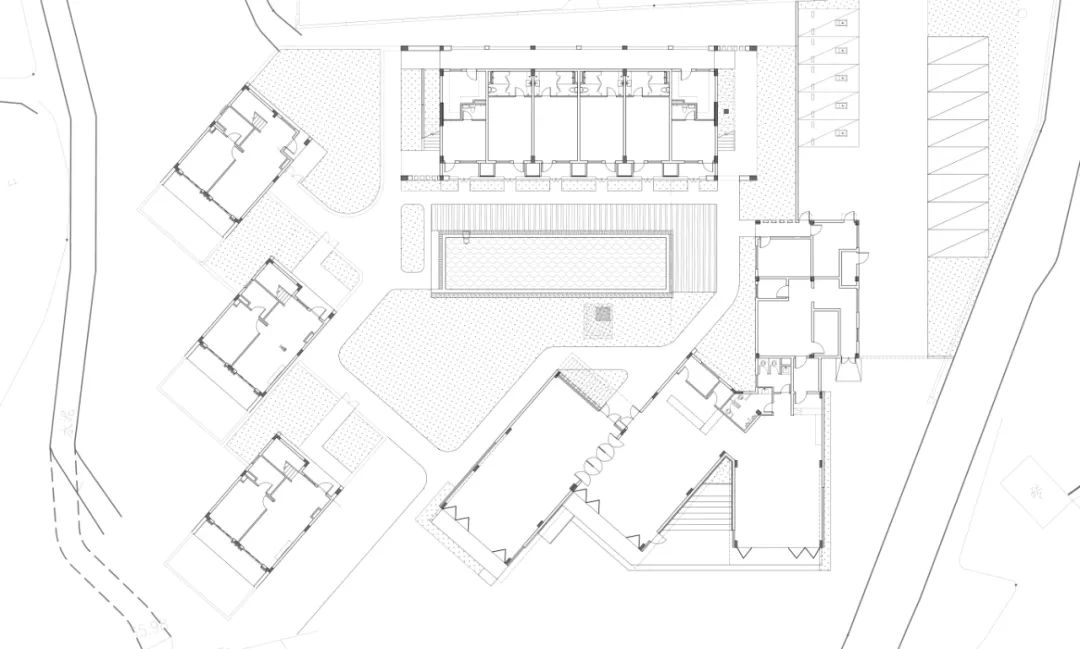

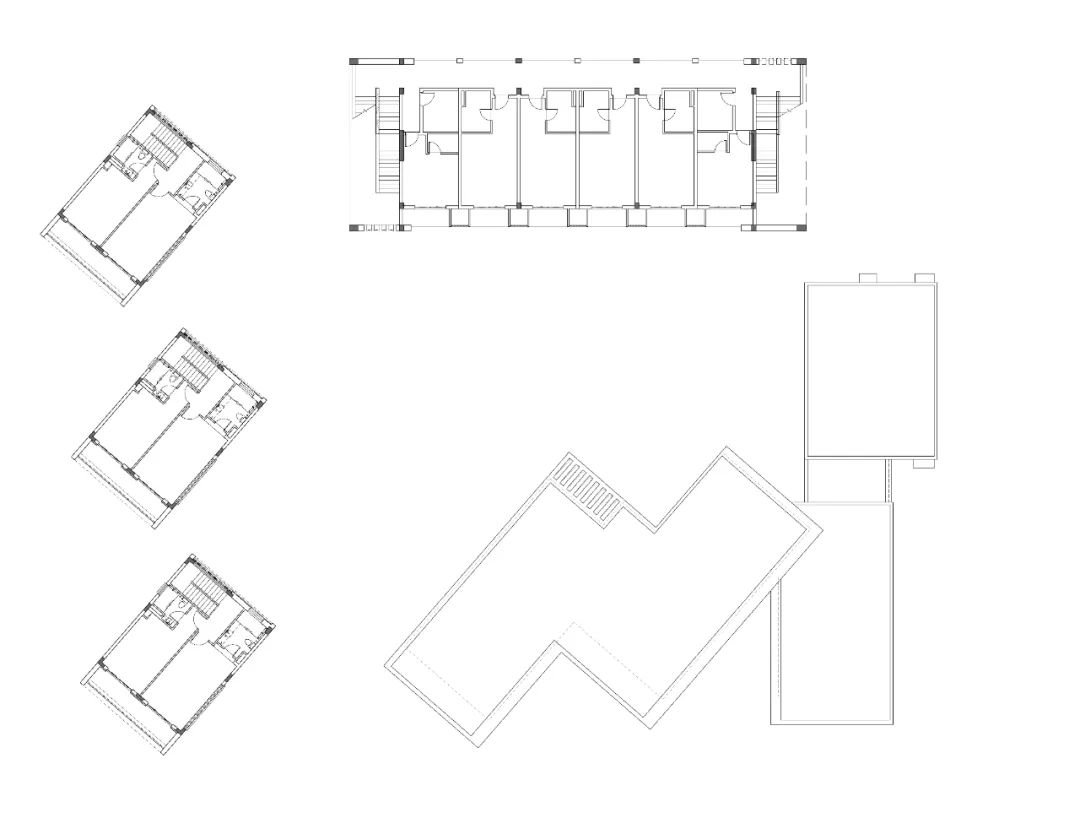

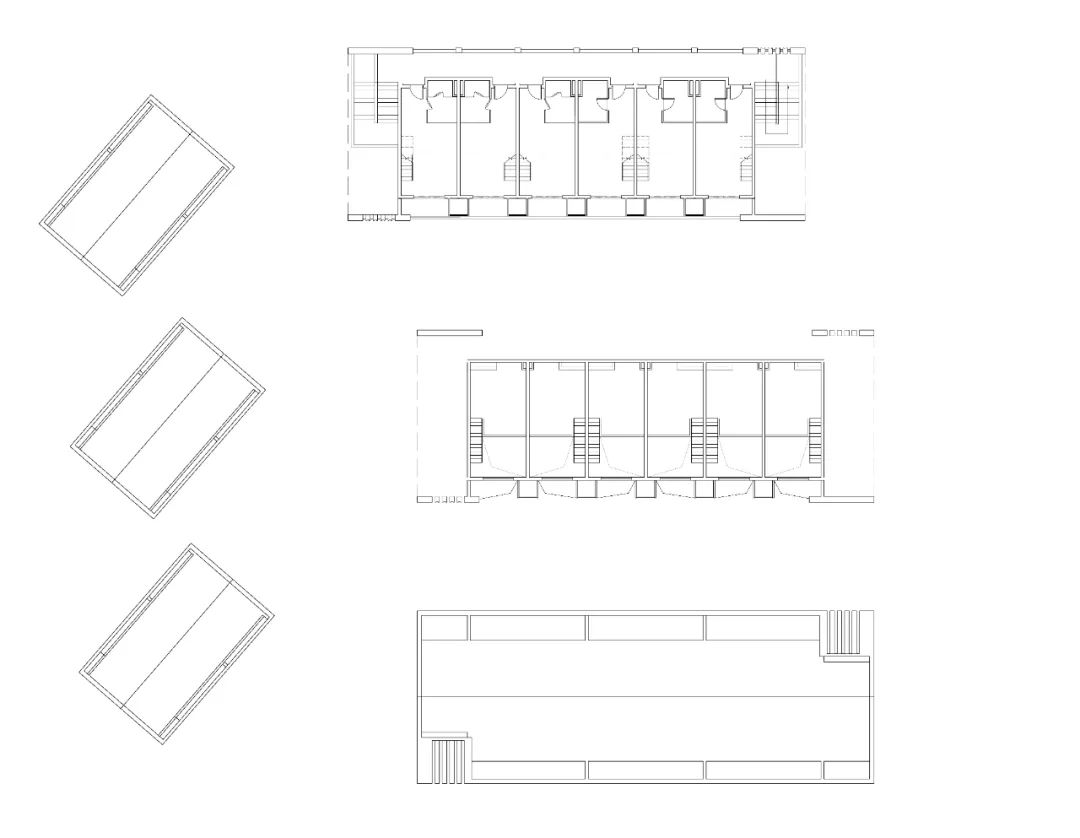

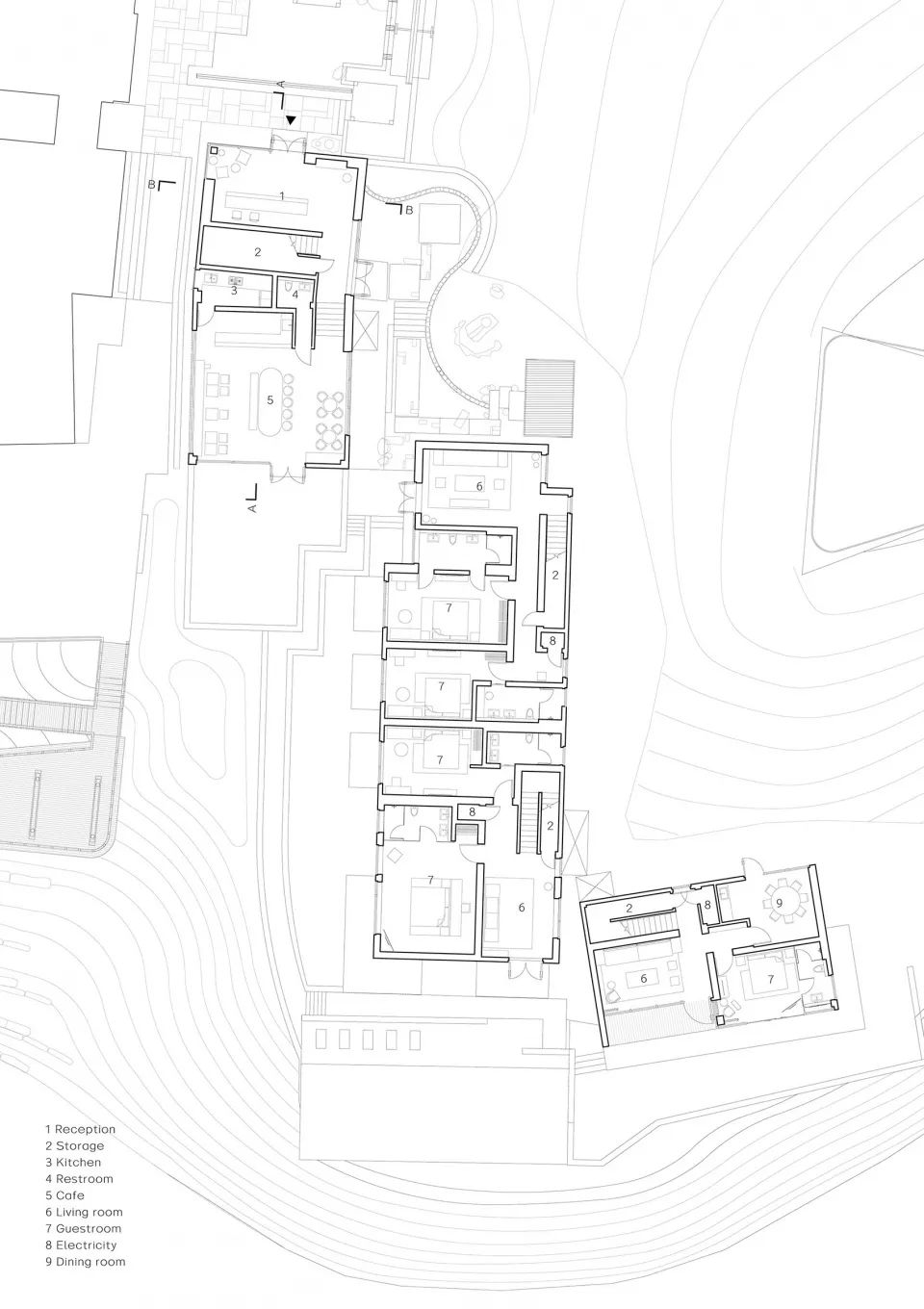

▲一层平面图 ©即域建筑

▲一层平面图 ©即域建筑

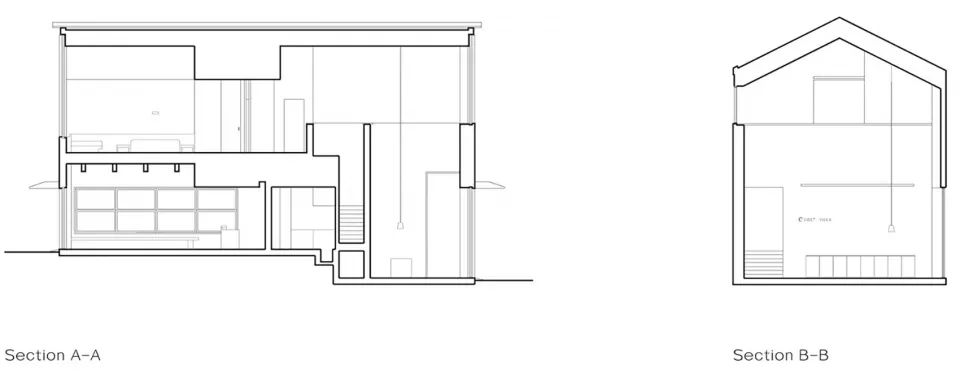

▲剖面图 ©即域建筑

▲剖面图 ©即域建筑

项目信息

54雨屋

© 東洋

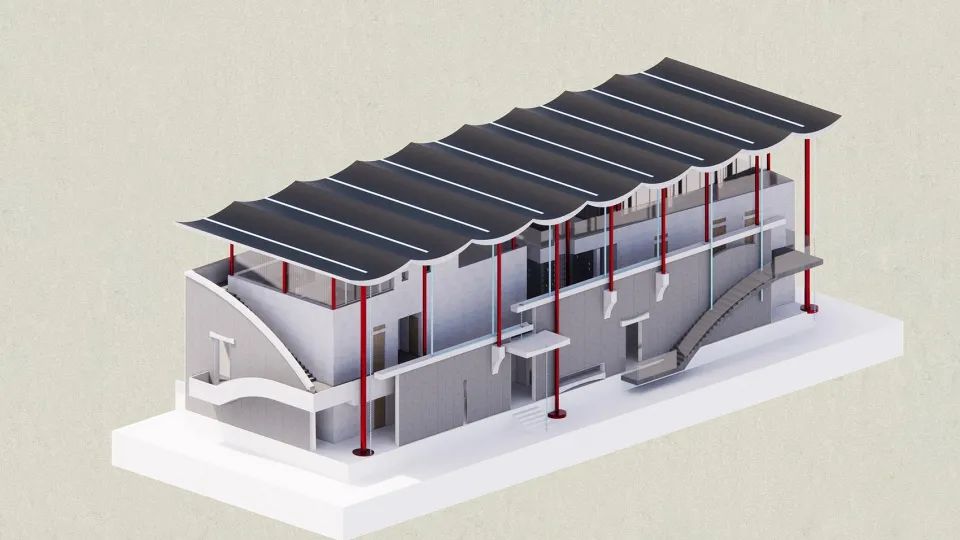

雨,是因重力落下的水。水,既无形又有形,既柔软又强力。容器可以刻画水的形状,重力可以推动水的力量。水的顺导是对重力动态的刻画,容器般的建筑则是对重力静态的塑造。一静一动,被牛顿精简成公式的万有引力,因建筑能够呈现出多种推演的证明。

屋顶是建筑与天空的连接,是空间重要的庇护,也是建筑的核心要素。屋顶的形式逻辑被两个自然要素所左右,重力和雨水。重力作为恒久存在的万物法则,雨水作为时刻变化的自然之物。与重力的抵抗、与雨水的疏导,决定了屋顶的形式演变。随着现代材料和力学的发展,自然要素不再是屋顶形式的主导,建筑显现出一种强大无比的人力结果,变得越来越像机器,形体的几何纯粹性和形式的手工操作感(切割、扭转……)展现着现代人的野心。

我们对于建筑的哲思并非如此,建筑不是对自然驱赶,而是天人合一的互相接纳:对自然的狂野进行顺导,对自然的生机尽心呵护。

雨,是因重力落下的水。水,既无形又有形,既柔软又强力。容器可以刻画水的形状,重力可以推动水的力量。水的顺导是对重力动态的刻画,容器般的建筑则是对重力静态的塑造。一静一动,被牛顿精简成公式的万有引力,因建筑能够呈现出多种推演的证明。

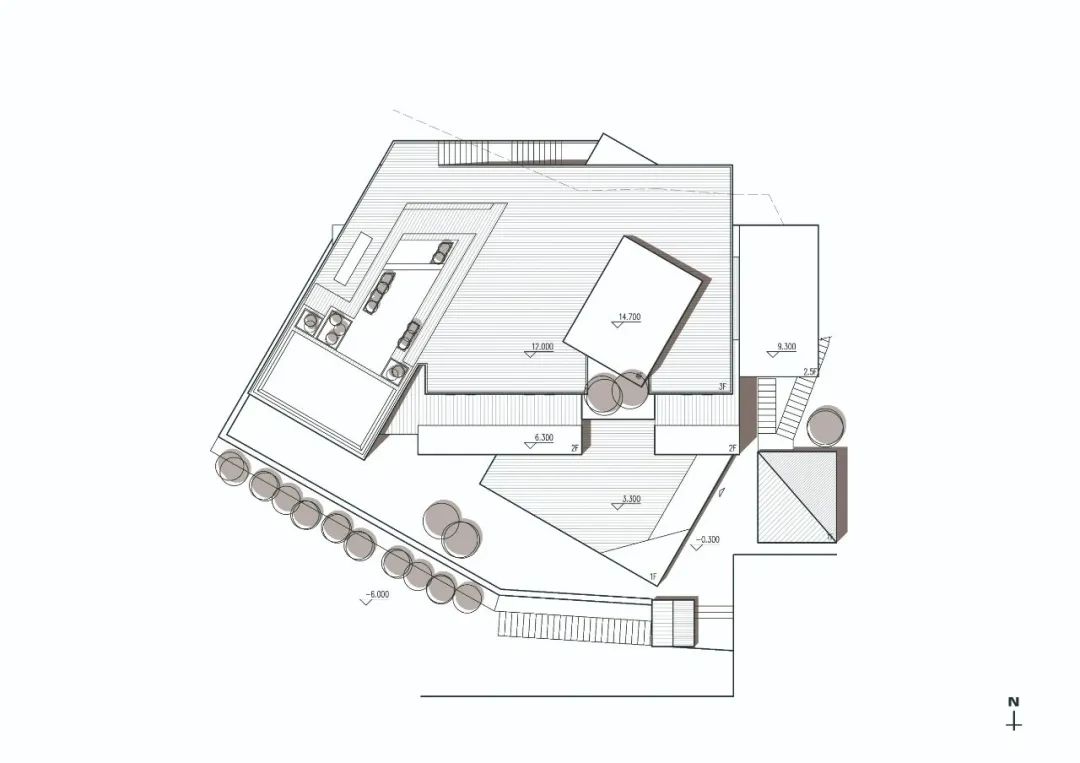

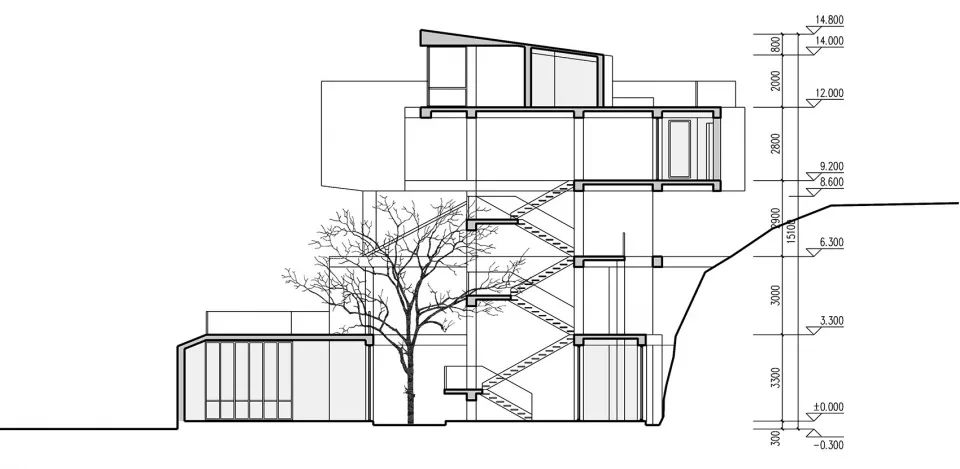

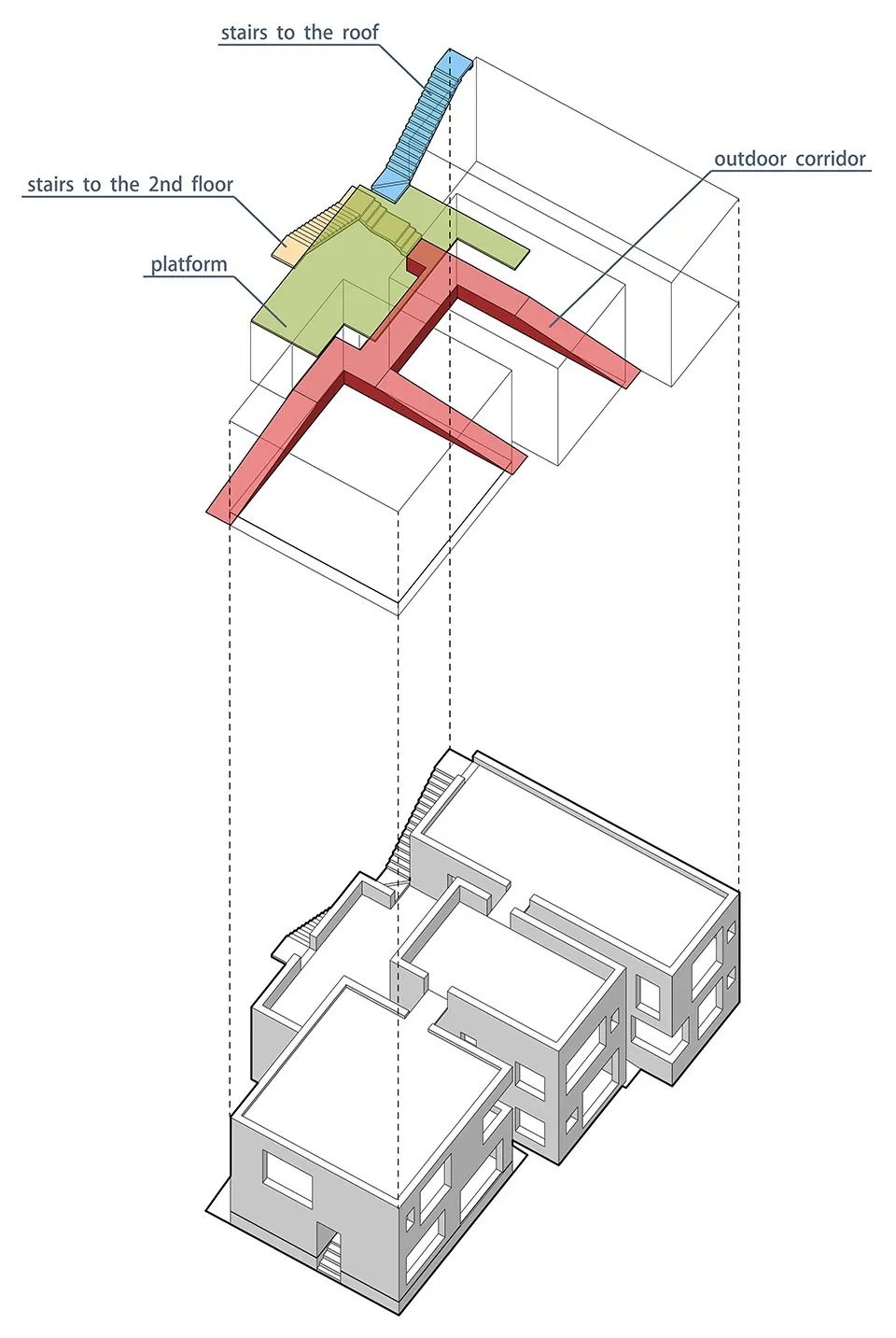

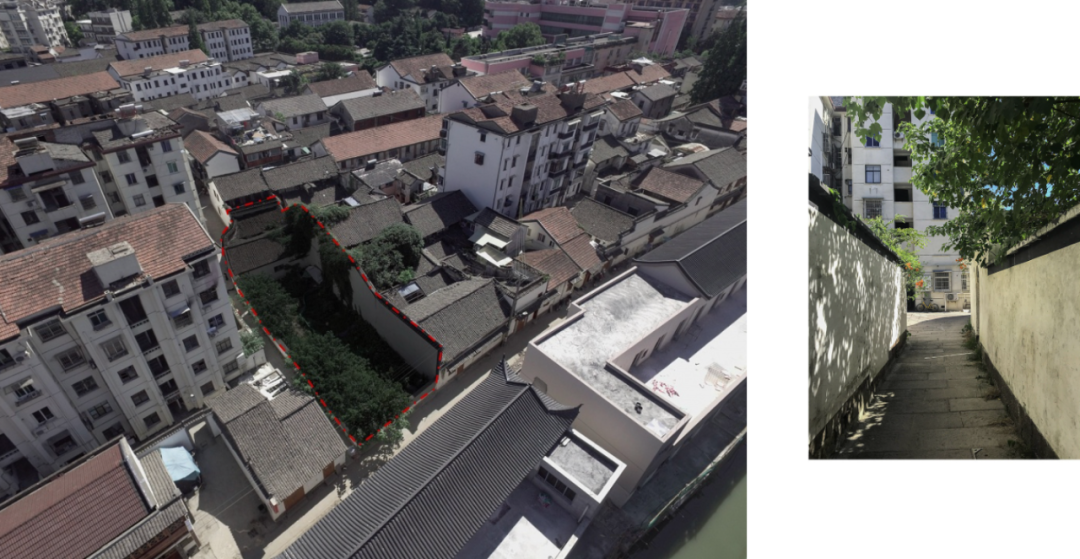

雨屋位于远离城市的半山之中,周围被竹林和农田环绕。两座分开的村宅用一片大屋顶覆盖。屋顶被圆柱撑起,雨水得以多种方式和路径导向地面,形成一种无形和有形的对仗。于此,我们称之为顺水六式:

将屋顶高高举起,或从地面挺立或从墙边承托,水波形连续的屋顶是导水的容器,将原本均匀落下的雨滴汇聚成线性的水路。

水路沿竖直方向奔涌而下,形成最有力量的疏导。“水滴石穿”是描述水力的古老形象。而在设计中则是让水路向下洞穿混凝土板,让水之力得以显形。

反曲形水渠,渠之形即为水之形,渠之向引水而去。

水从半层屋顶直接沿屋檐散落,跌入水塘之中,这种最质朴的落水方式是自由释放的水的原始形态。

在建筑二层,路径必经之处,要穿过一处水塘,水塘中圆形的汀步需要备好步伐跨越而过,如同雨天在野地里避开水坑的踏水而行。

桥是富有诗意的人造物,连接和跨越:越涧,越塘,越层,是空间之间,身体层面的线性连接。

在雨屋的顶层,有一间四面通透的大山亭,在屋中,将远山和身体连结。在檐下,于心中,留一片山水。

2016年设计的“川房”,将金属落水管坦白的表露在建筑外立面,来形成“川流而下”的关于水的隐喻,是第一次试图探讨重力与雨水的显形表达。“雨屋”则是对于重力和雨水的进一步探讨,不只是形式的“显露”,更是在践行一种对于自然的精心干预:“欲取之,先集之;欲驯之,先顺之。”

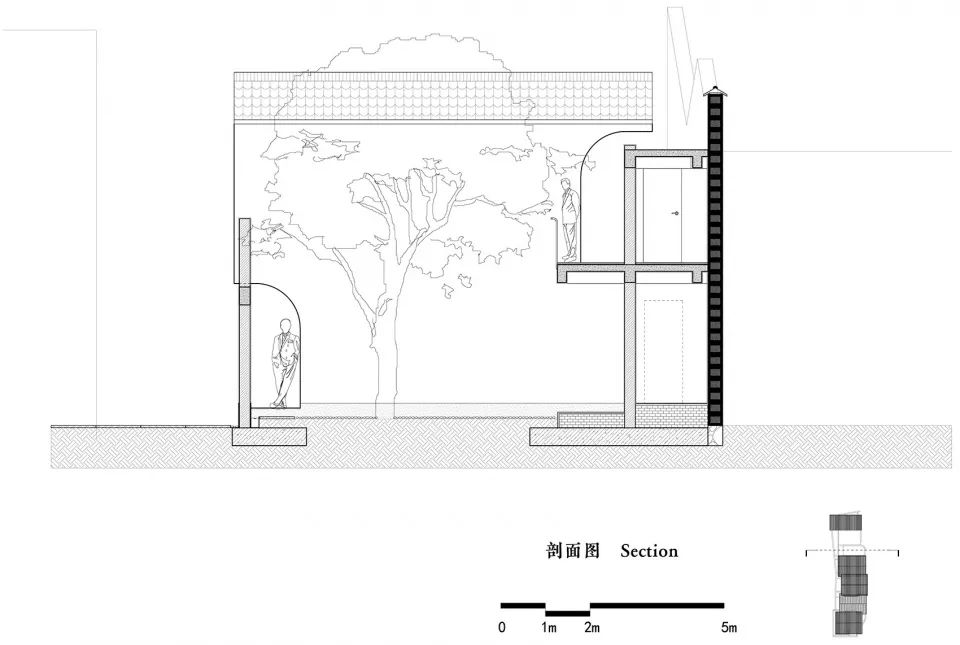

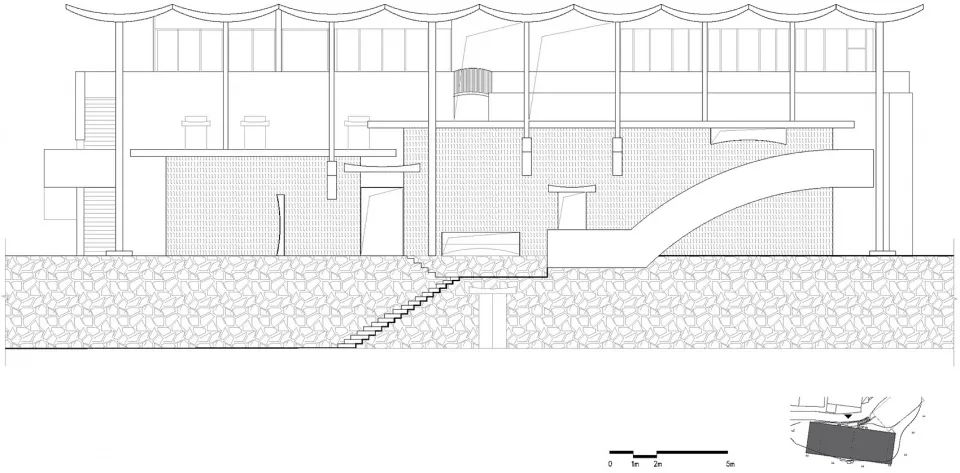

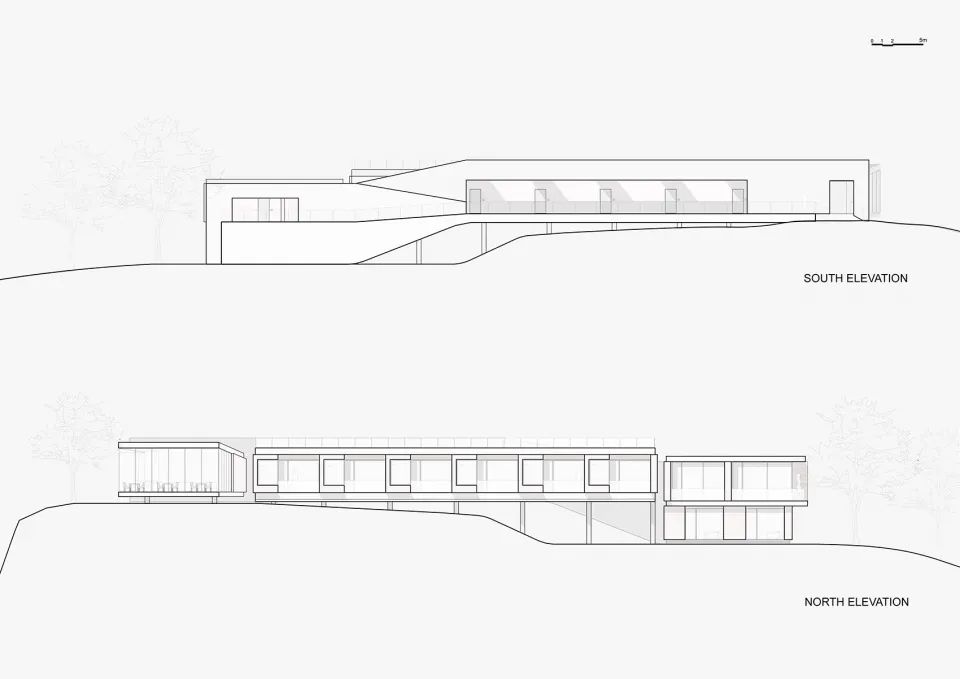

项目图纸与模型

▲模型©東洋

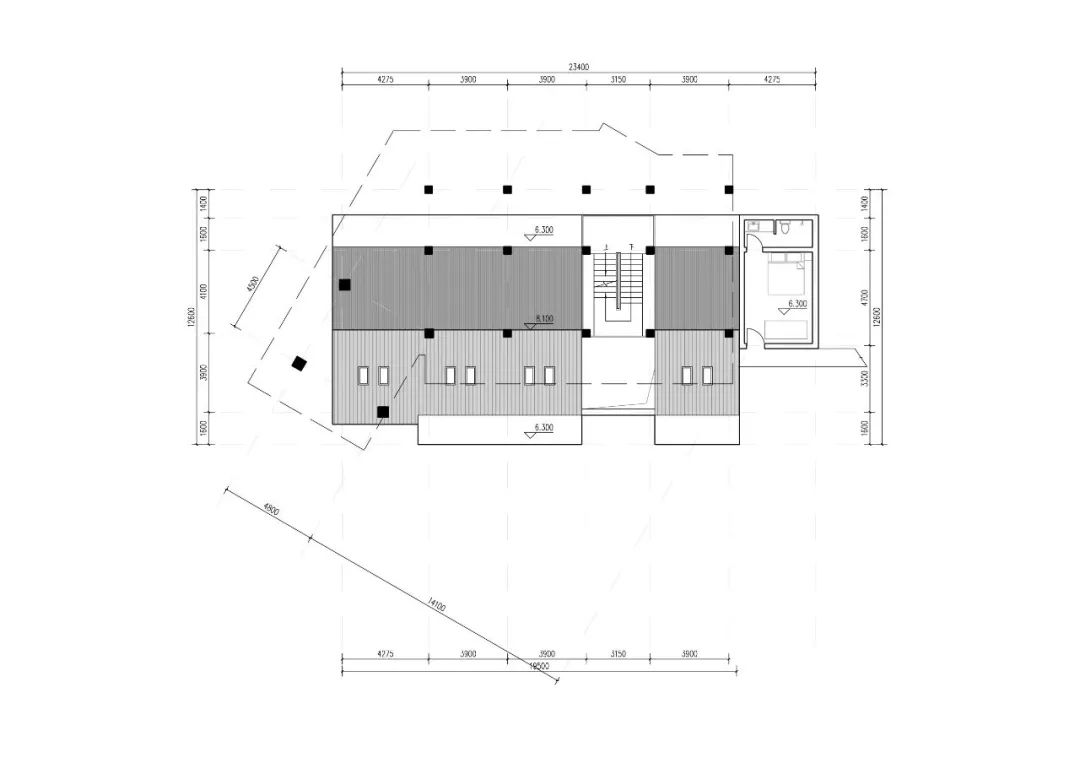

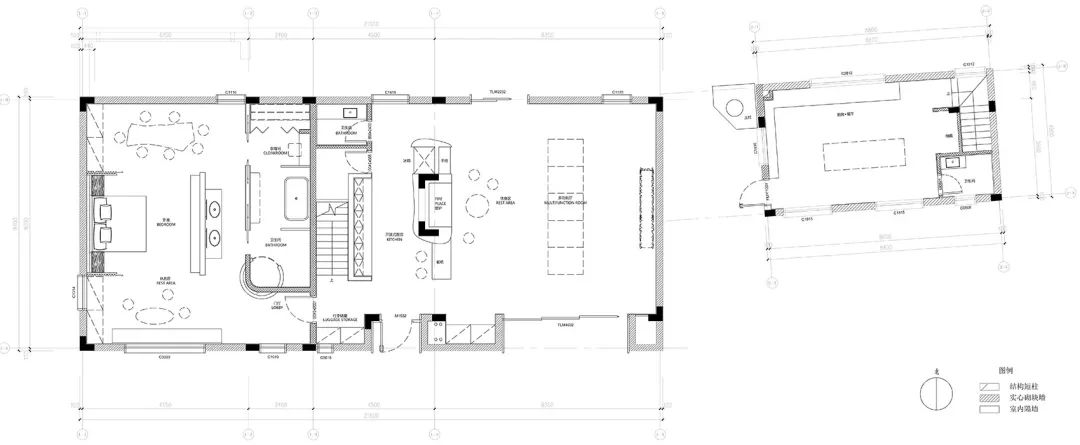

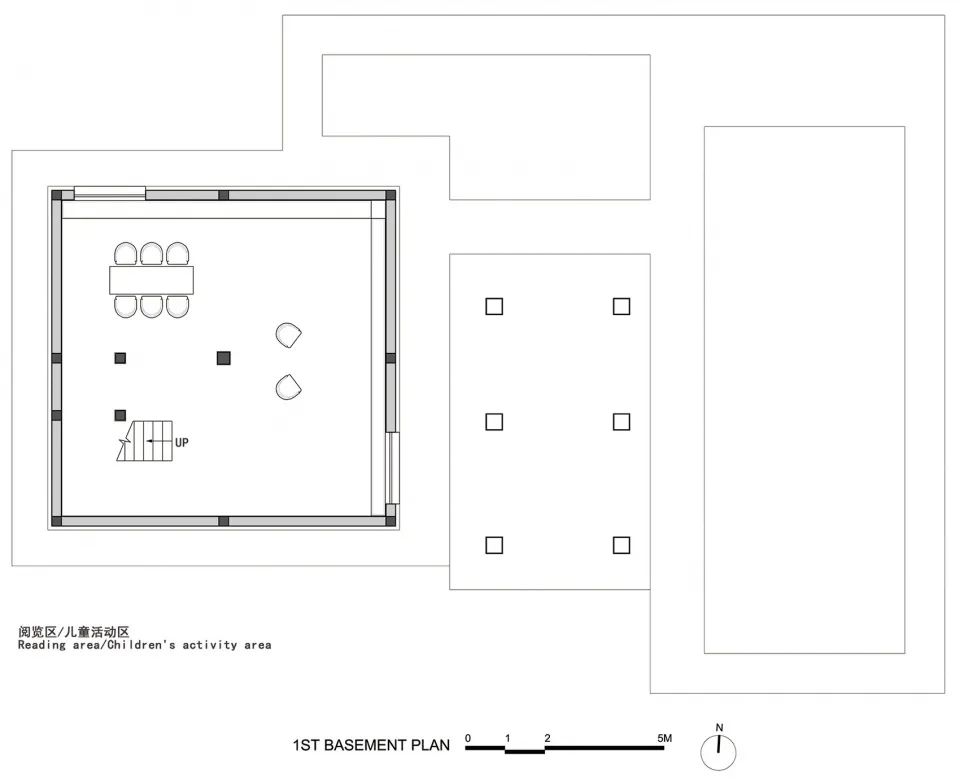

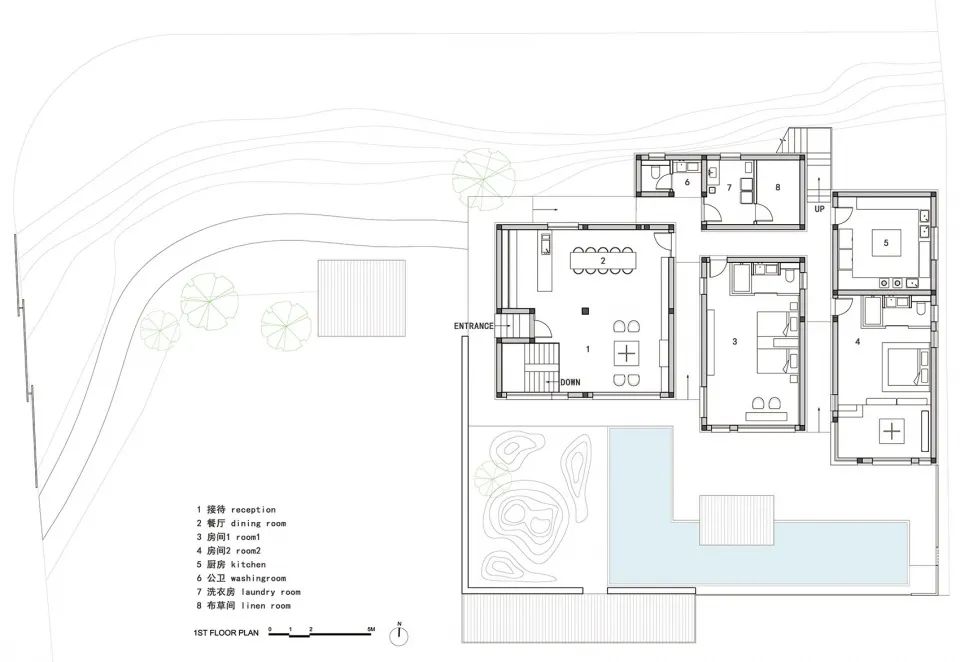

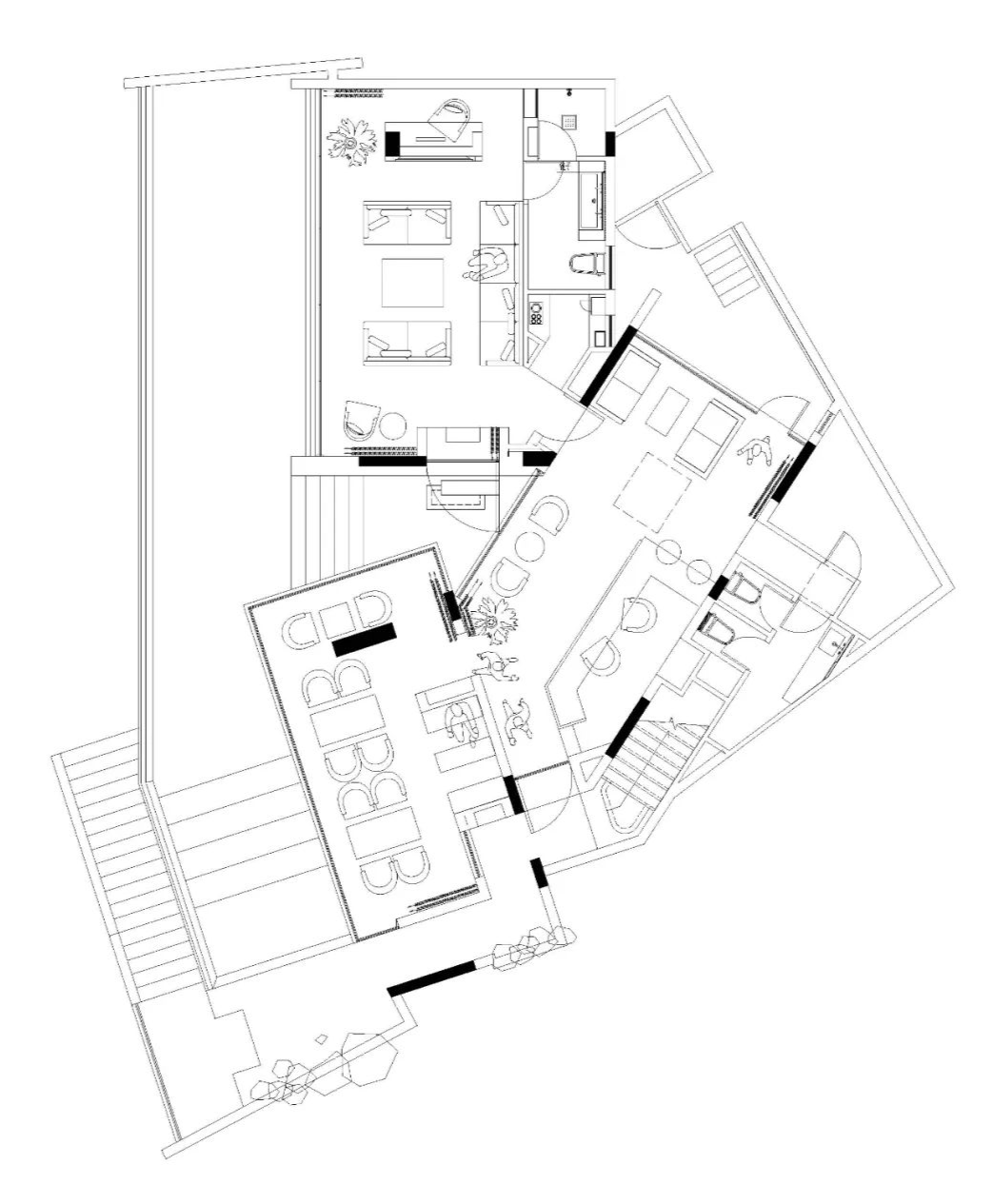

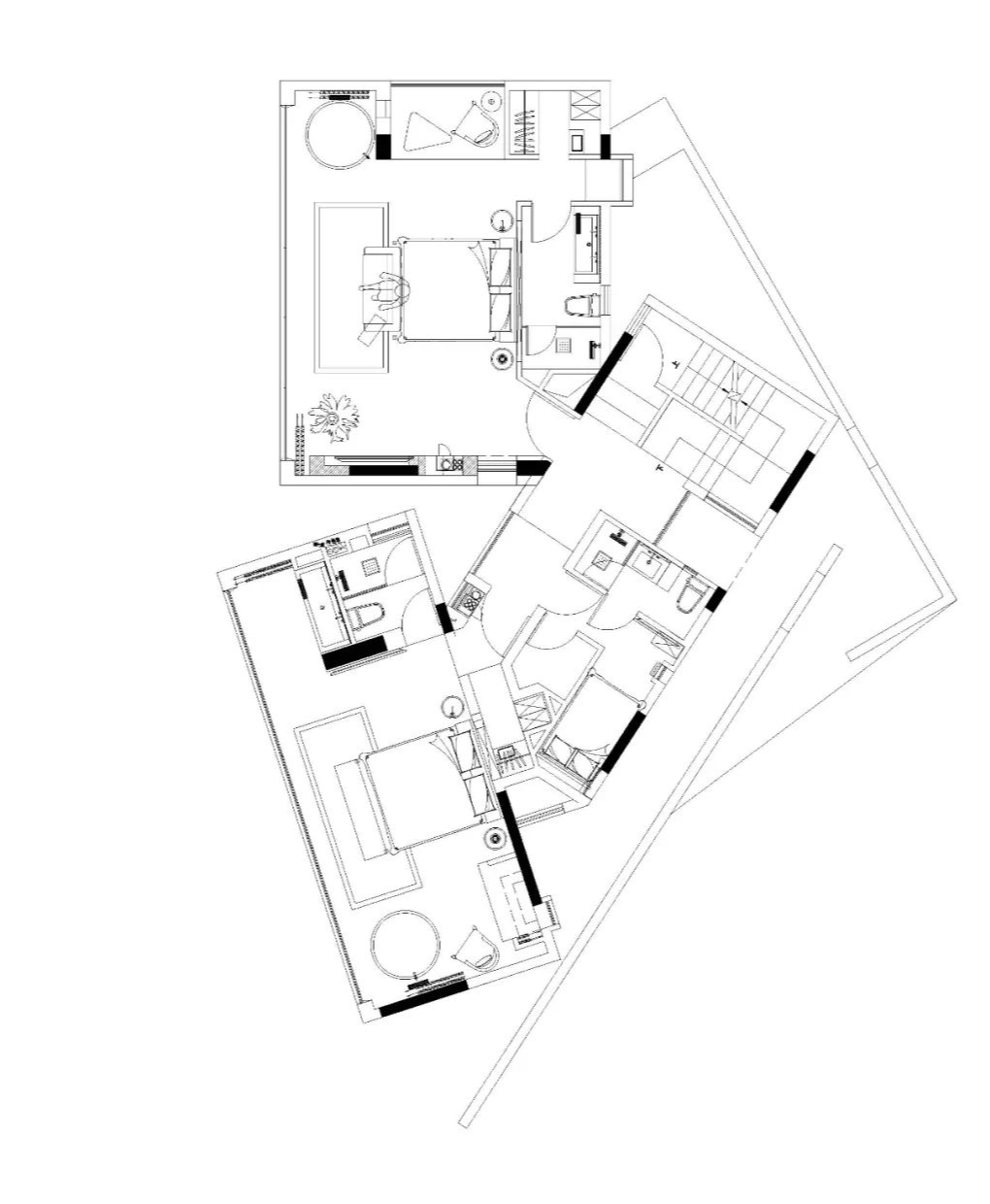

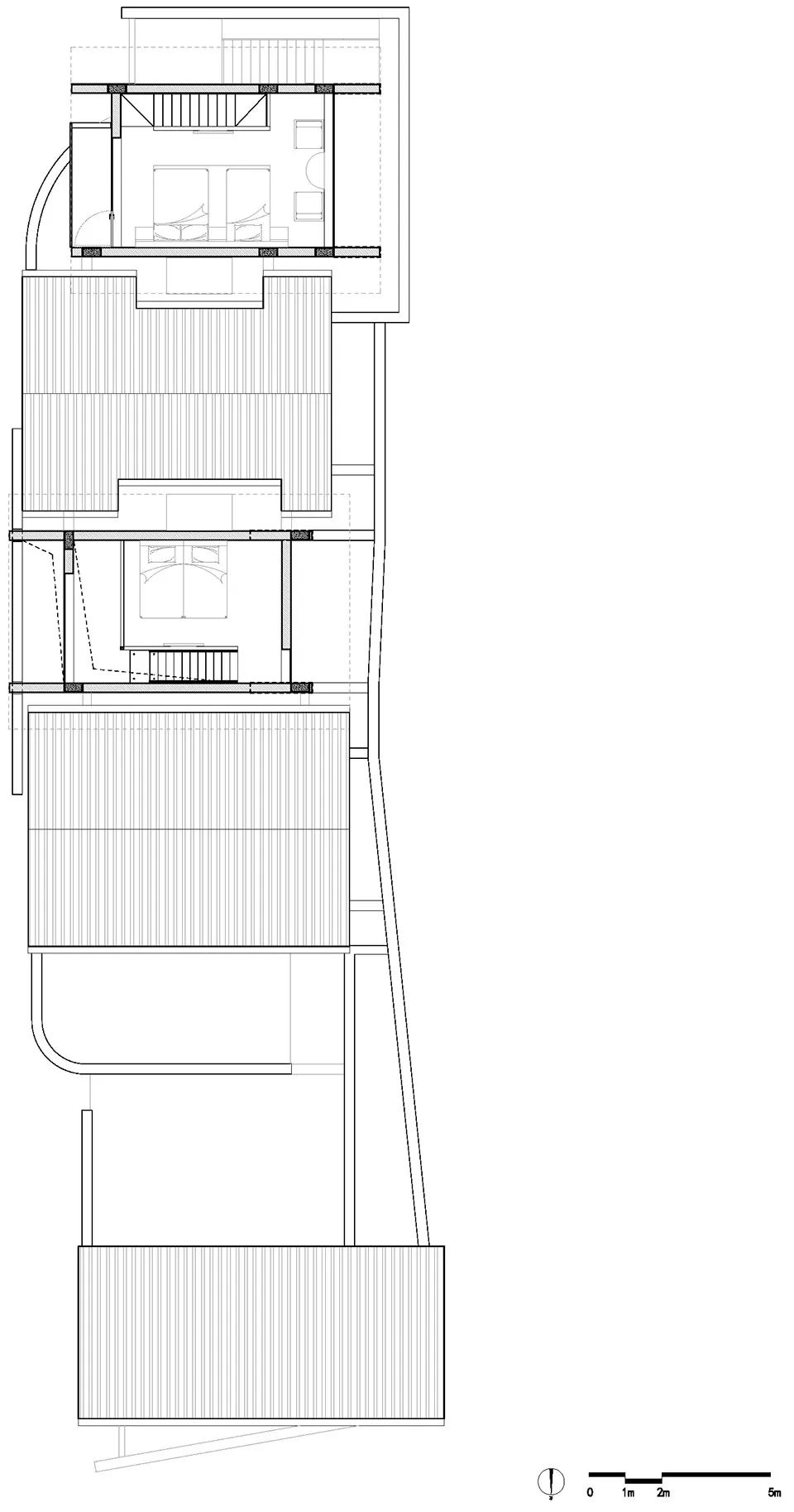

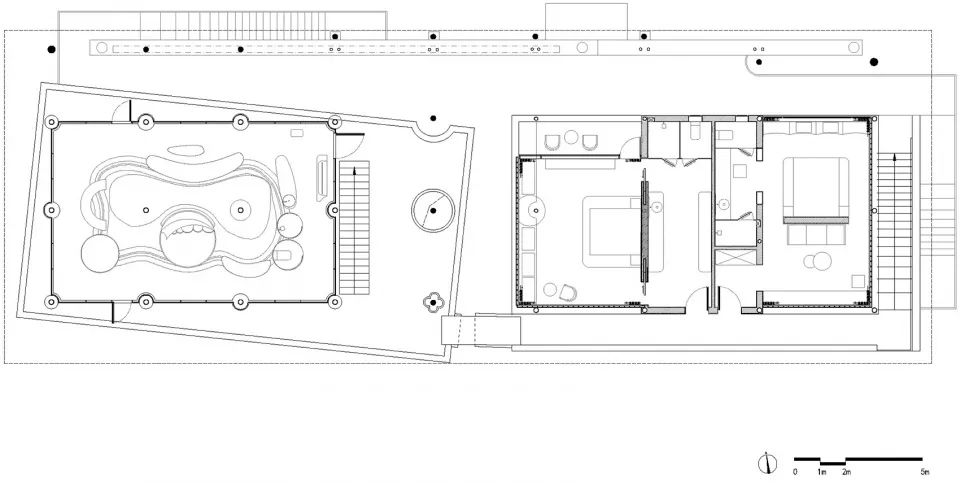

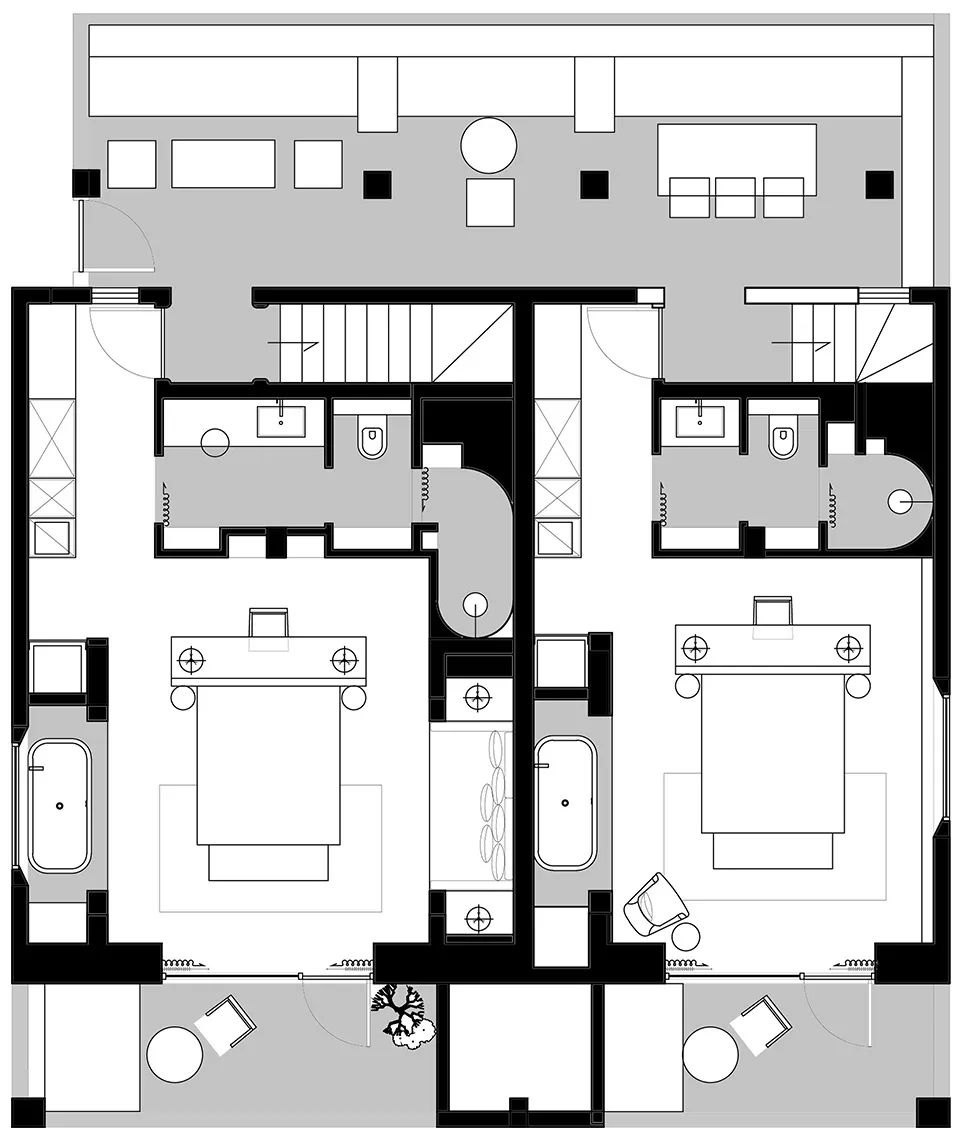

▲一层平面图©東洋

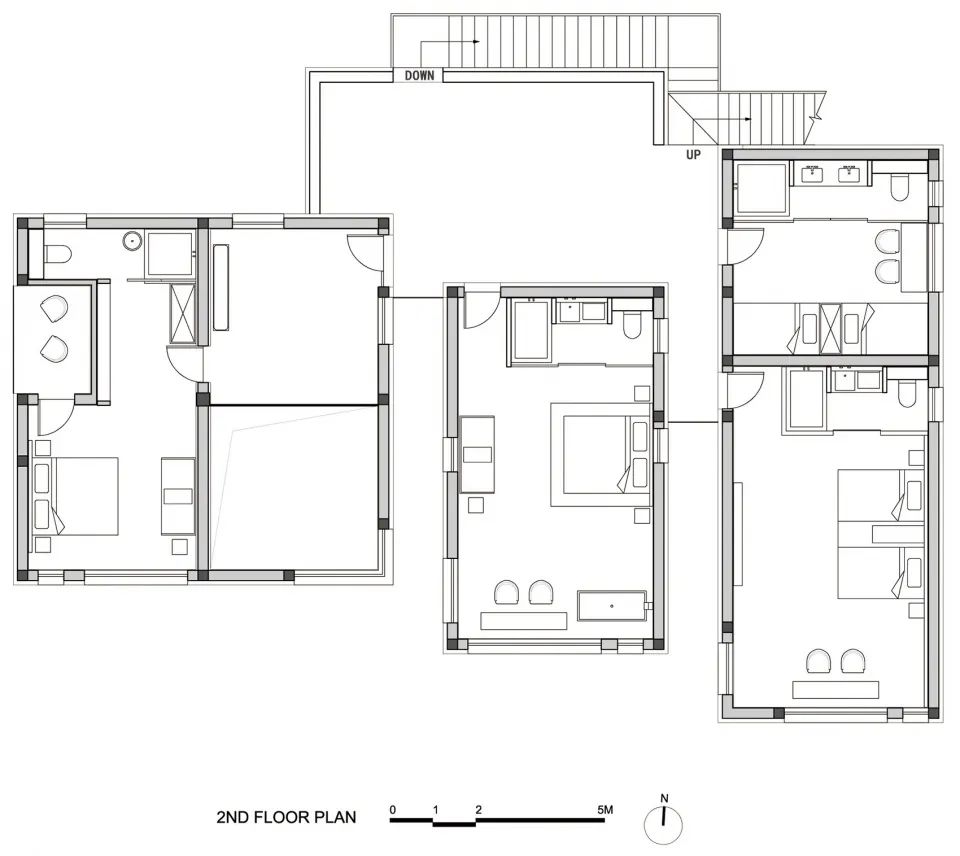

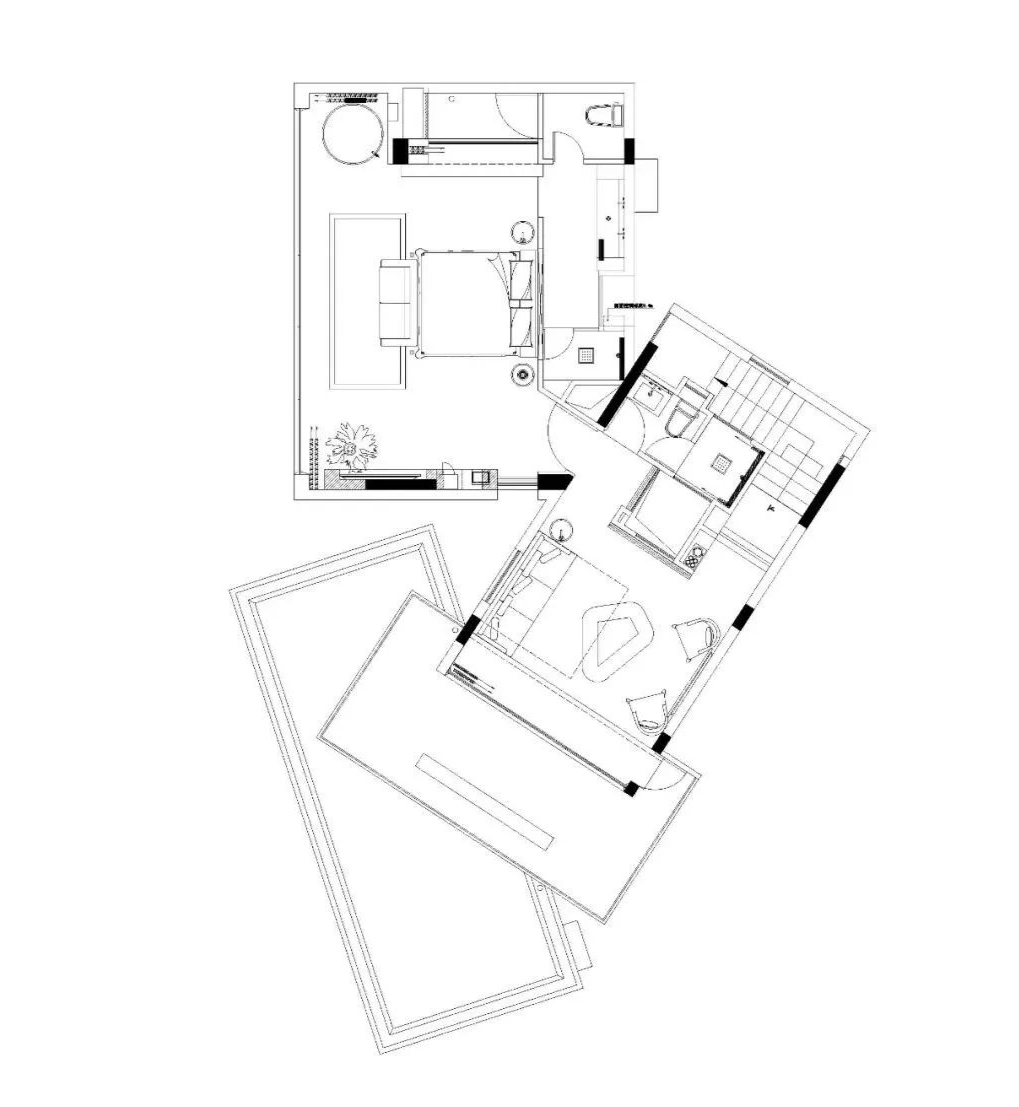

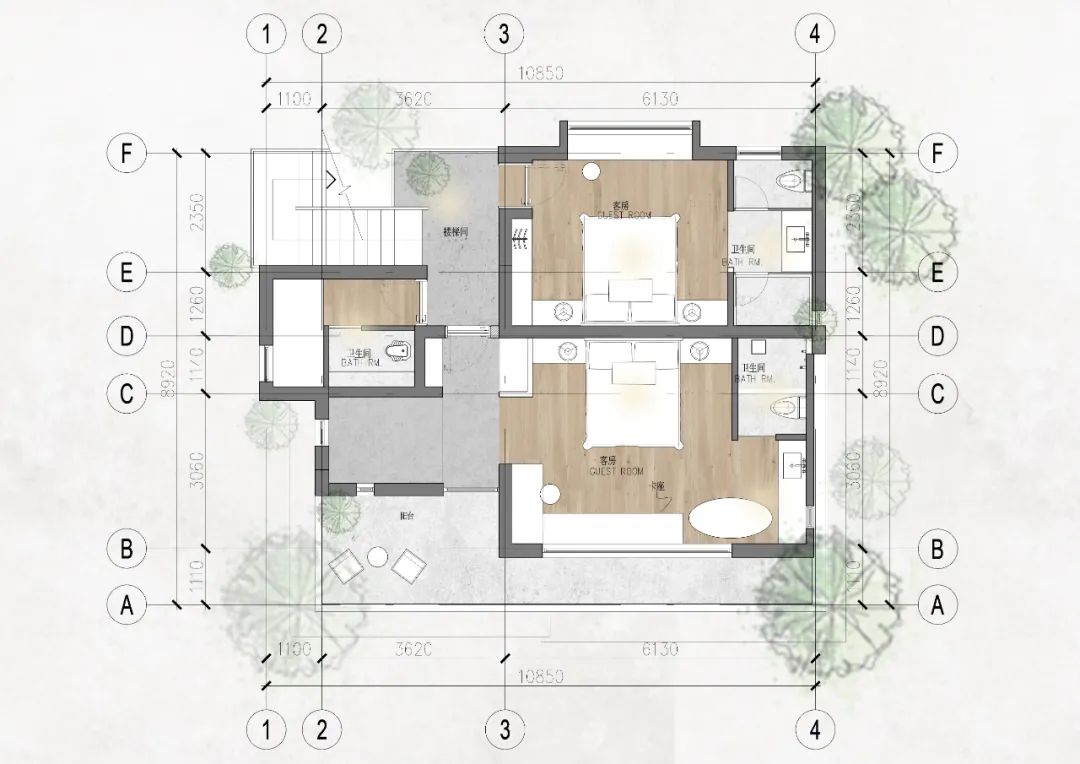

▲二层平面图©東洋

▲三层平面图©東洋

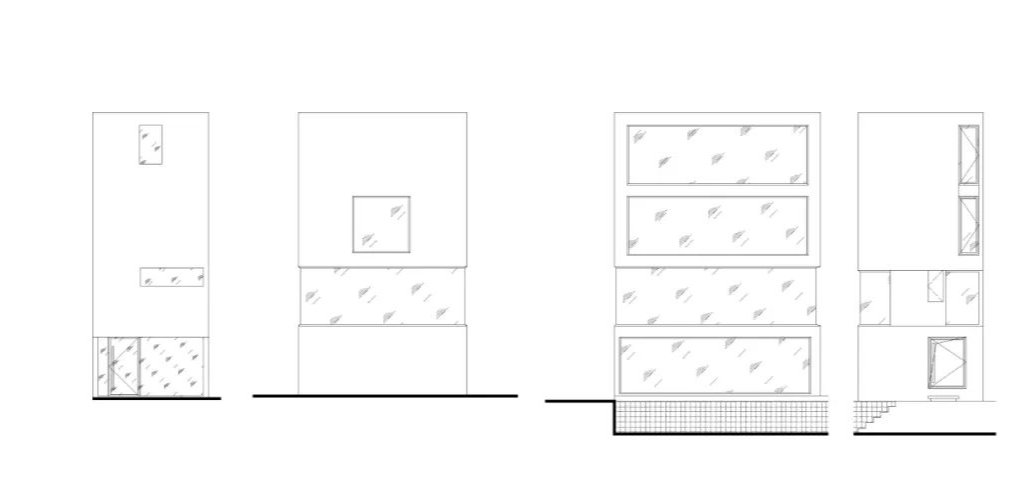

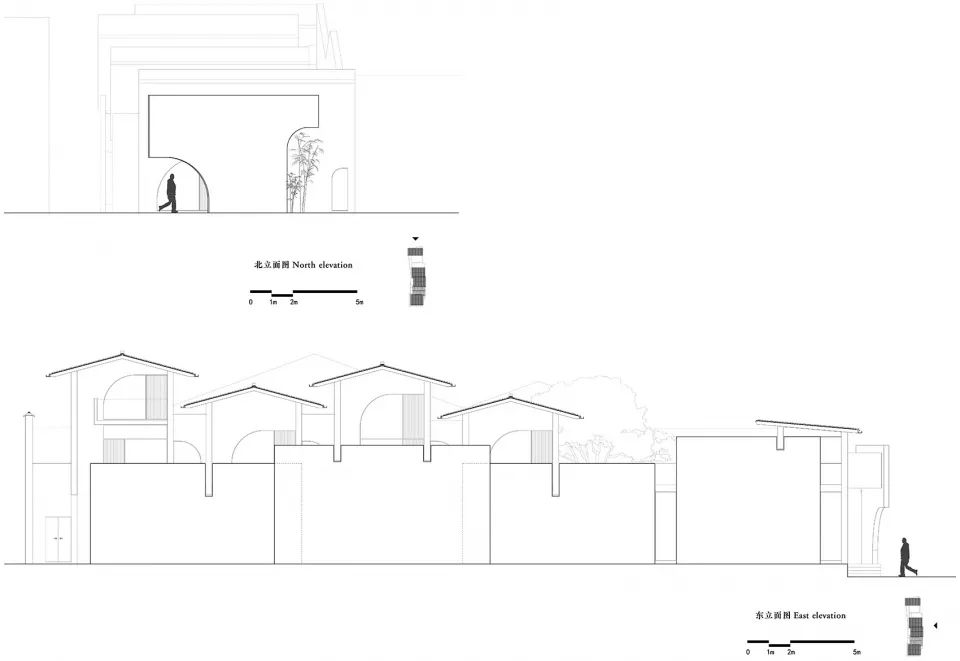

▲立面图©東洋

55 原舍·河洲

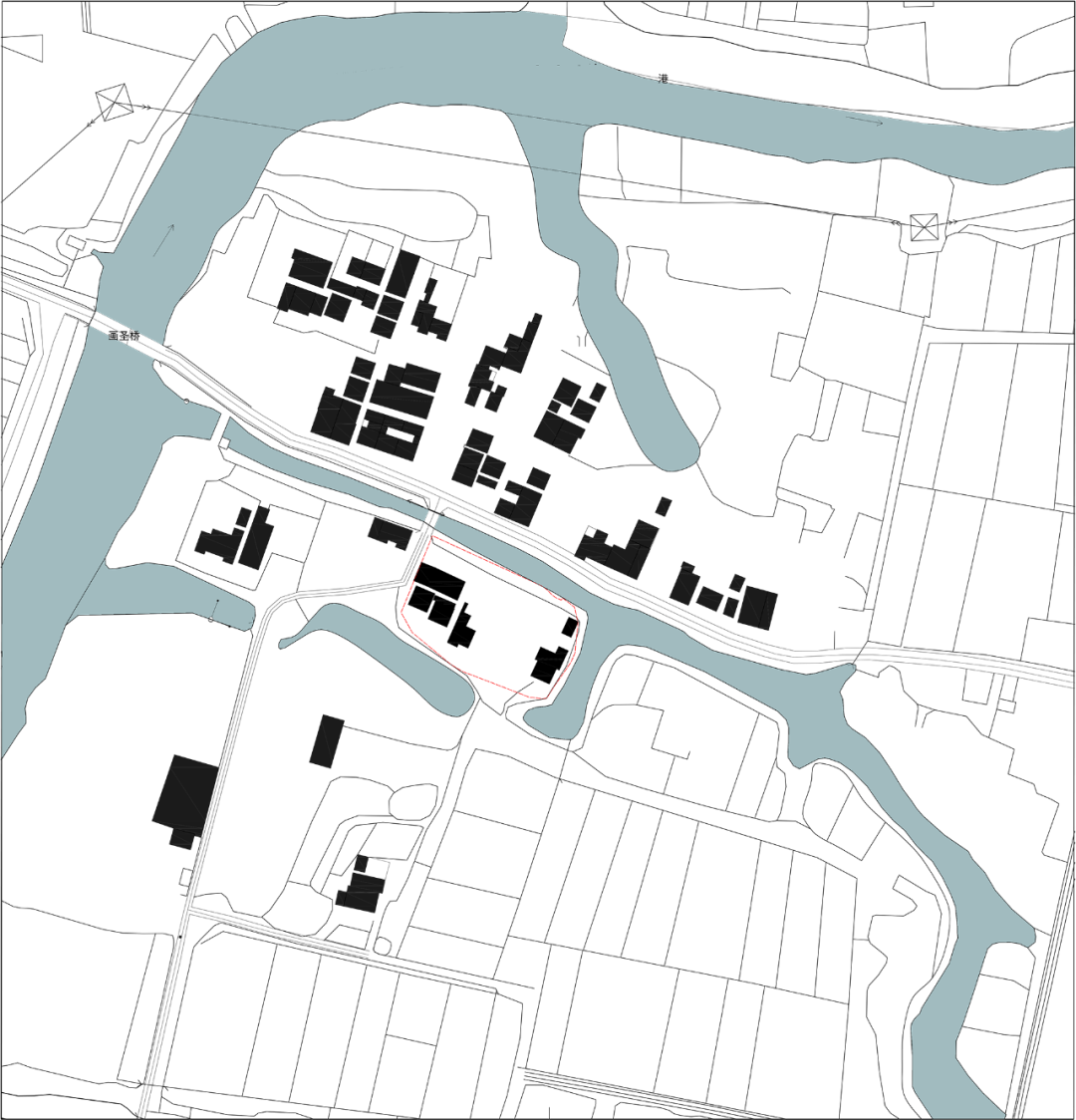

项目区域位置

东浜头村位于桐乡市河山镇

毗邻上海、杭州、苏州、宁波等大城市

距离上海市约两小时车程

距离杭州市约四十分钟车程

区域交通十分便捷

区域区位

项目区域

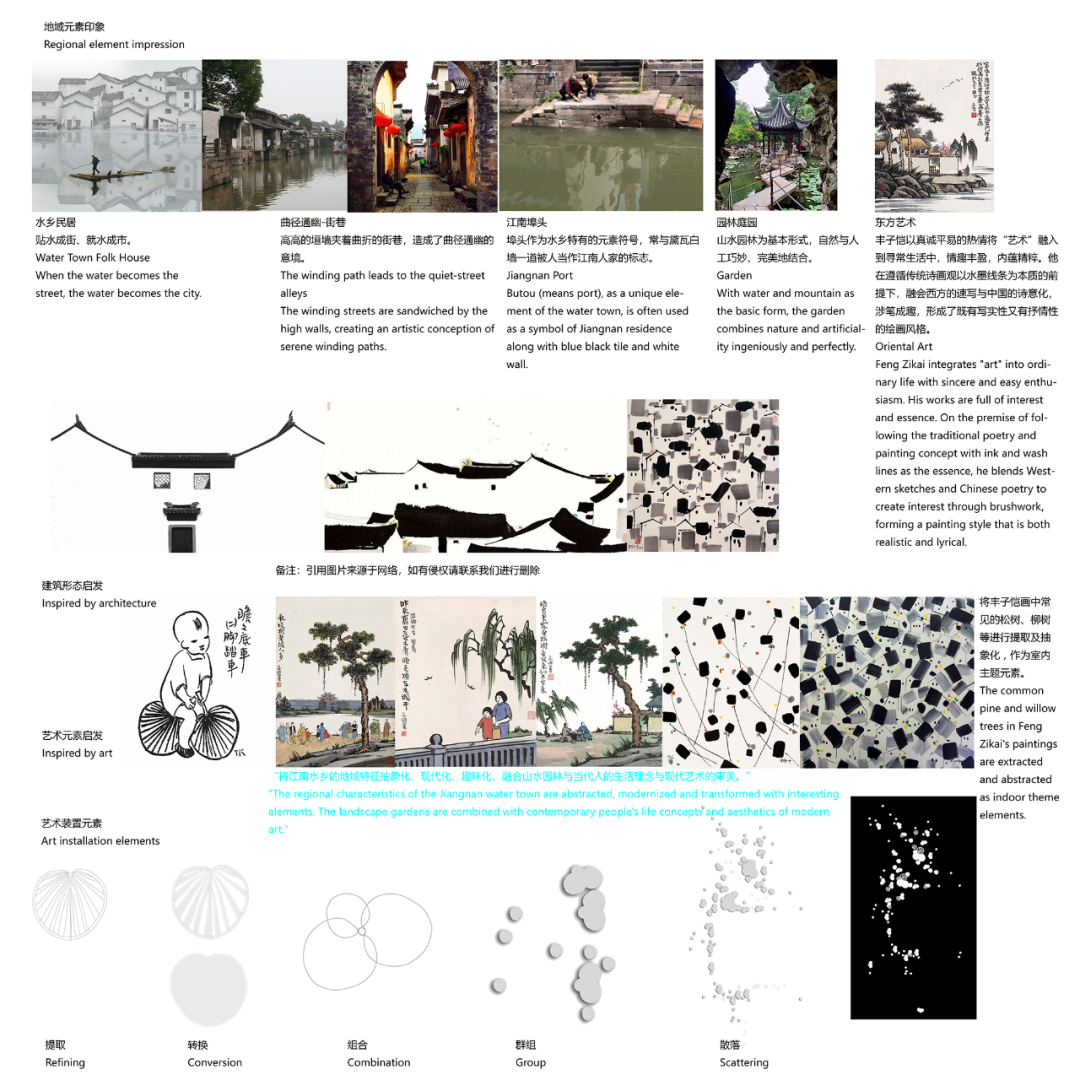

从地域、文化元素开始

项目所在地

离乌镇、南浔等江南水乡古镇均不远。

桐乡在我脑海中的印象总是关联着水乡古镇

也许是乌镇知名度太高的原因

提起桐乡就能想到古镇

埠头,小桥流水和狭小的街巷空间……

但是除此之外木心和丰子恺漫画

也是我可以立马想到的元素

而本次项目所在地不仅在桐乡

而且东浜头村与丰子恺先生又有着千丝万缕的关系

这里作为丰子恺先生出生与晚年生活的地方

有画圣桥、有1934年抗日战争爆发后

丰子恺先生乘船逃离故乡的逃难码头

和丰子恺先生的陵墓

地域特征、文化元素分析与启发

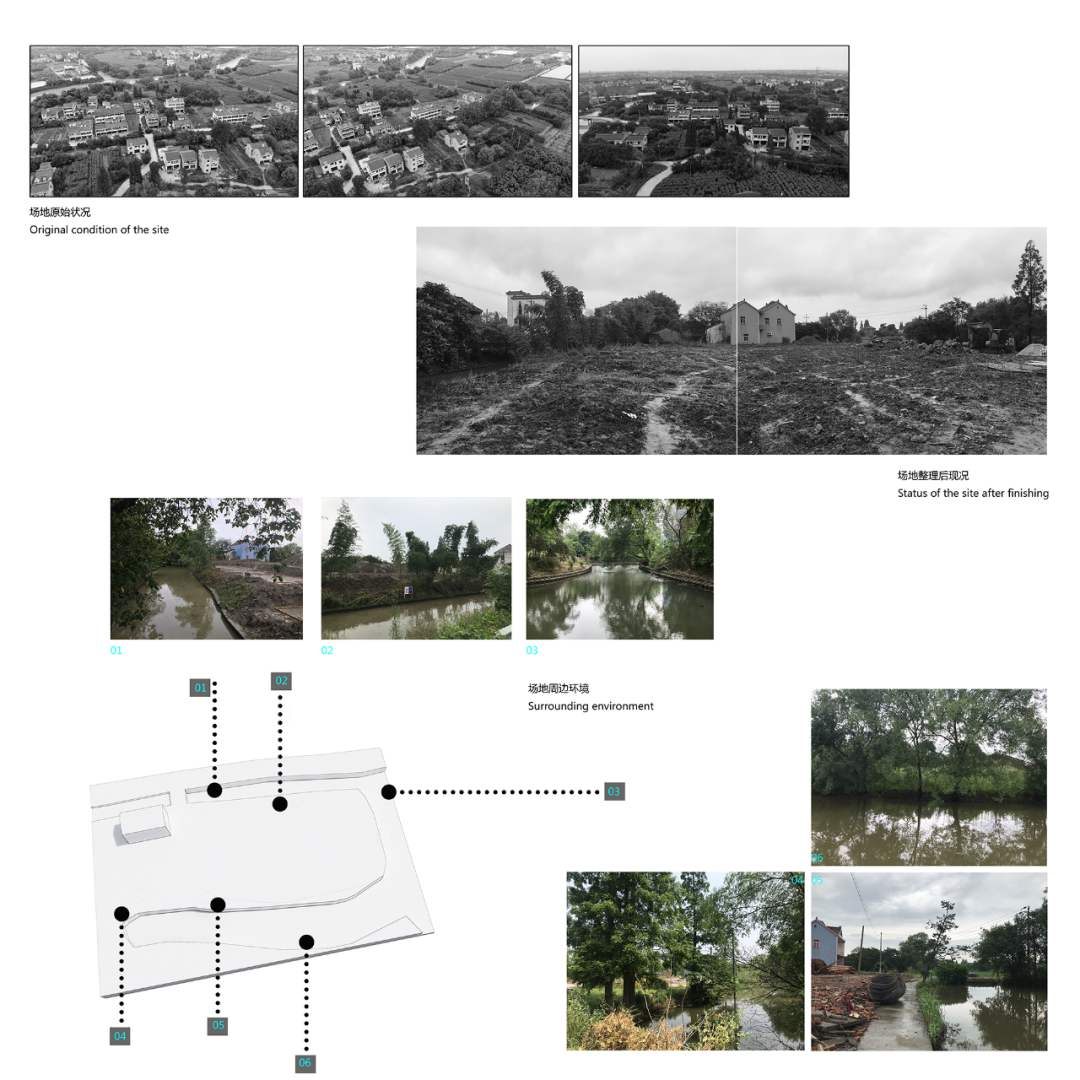

项目所在村庄原始肌理

场地现况

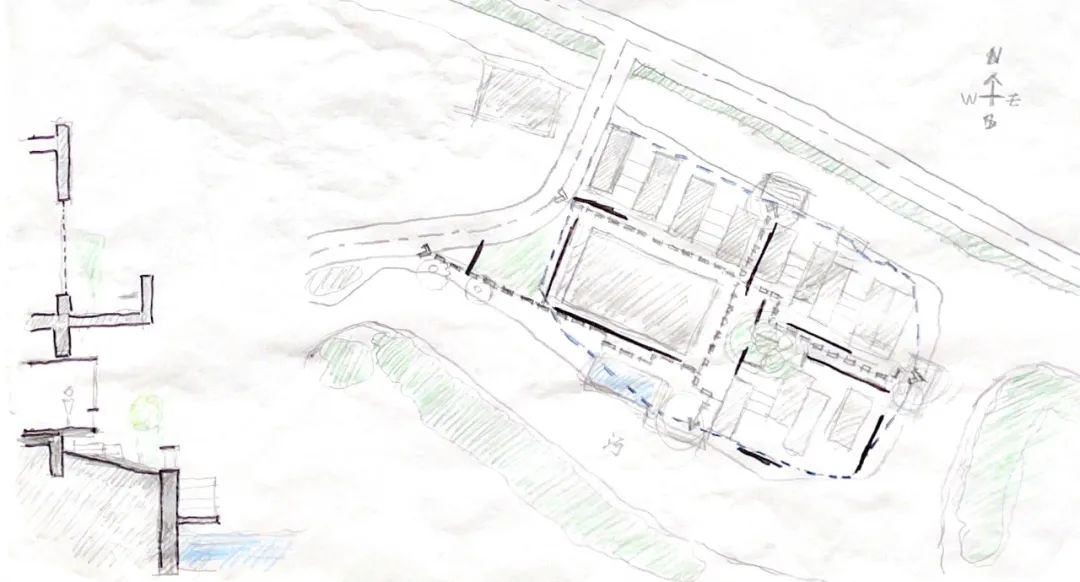

从理想的栖居空间展开

设计之初运营方提出几个要求

面积要小、密度要低、使用空间要大

要独立、而且得有别墅的感觉

所以在户型设计上

一直围着面积、密度

舒适、功能多而全

还能类别墅的居住场所的方向进行

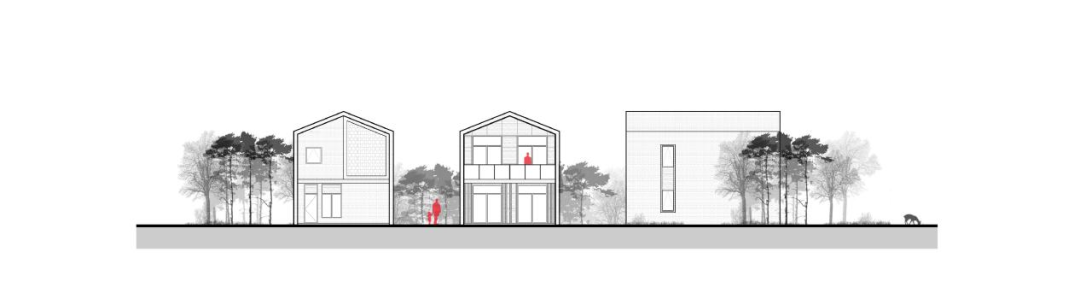

经过推敲和讨论我们设定了几个原则

使之成为一个有别于常规住宅的

居住使用体验空间

a、类独栋空间,控制在80-100平左右的空间面积,具有上下层空间。

b、室内外空间交替使用。

c、在居住体验中注入诗情画意,融入自然,“可观可行、可游可居”。

构思草图

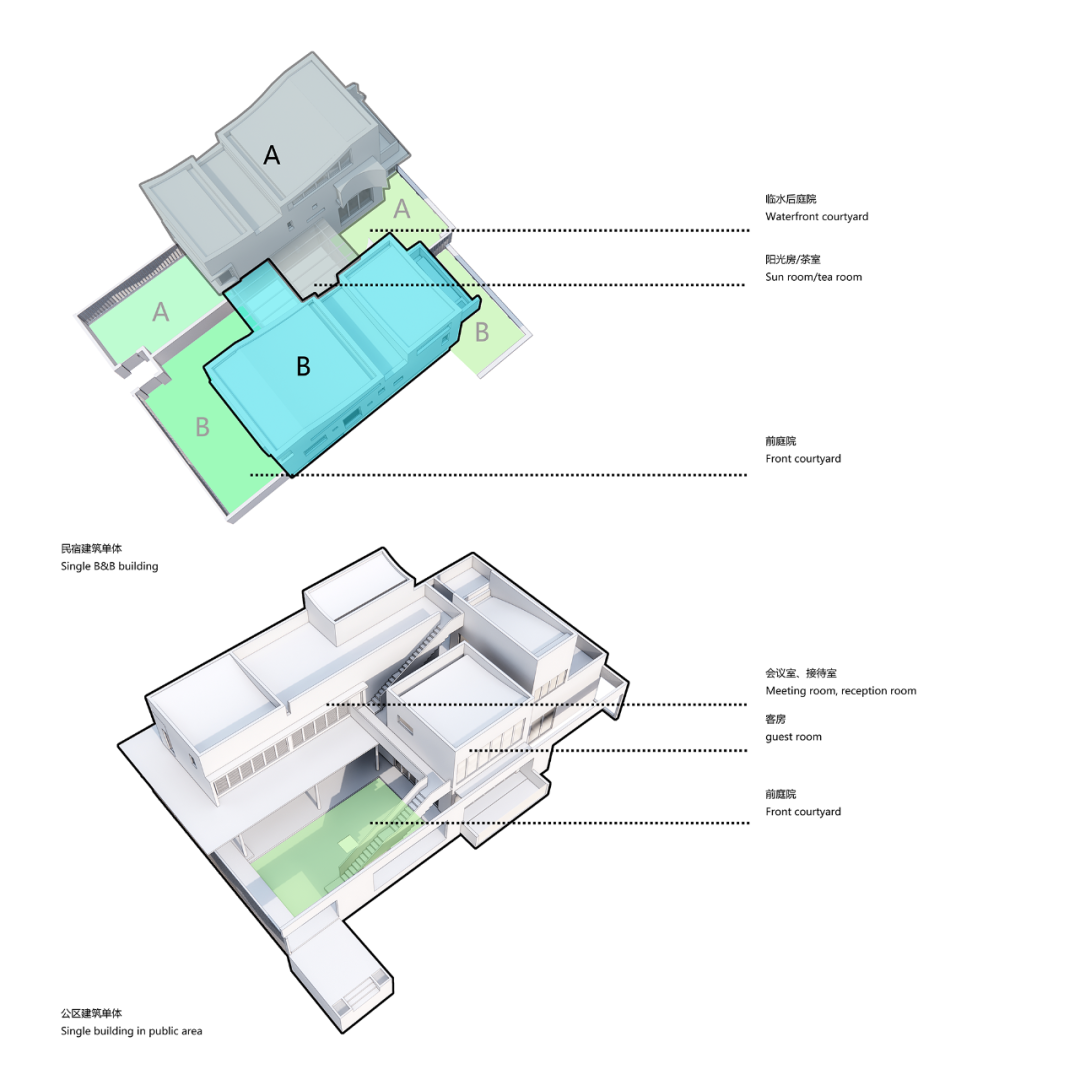

建筑单体分析图

建筑模型

建筑模型 民宿建筑外立面

民宿外立面

民宿外立面

民宿阳光房外立面

民宿外立面

民宿外立面

民宿内庭院

民宿内庭院

民宿内庭院

民宿1F室内空间

民宿1F室内餐厅

民宿1F茶室

民宿楼梯

民宿楼梯

民宿2F楼梯间

公区建筑外立面

公区建筑外立面

公区建筑外立面

公区外廊道

公区内廊道

公区接待台

公区门厅

公区门厅

公区卫生间过道

公区洗手间

公区咖啡区&水吧

公区早餐厅

公区早餐厅

公区早餐厅

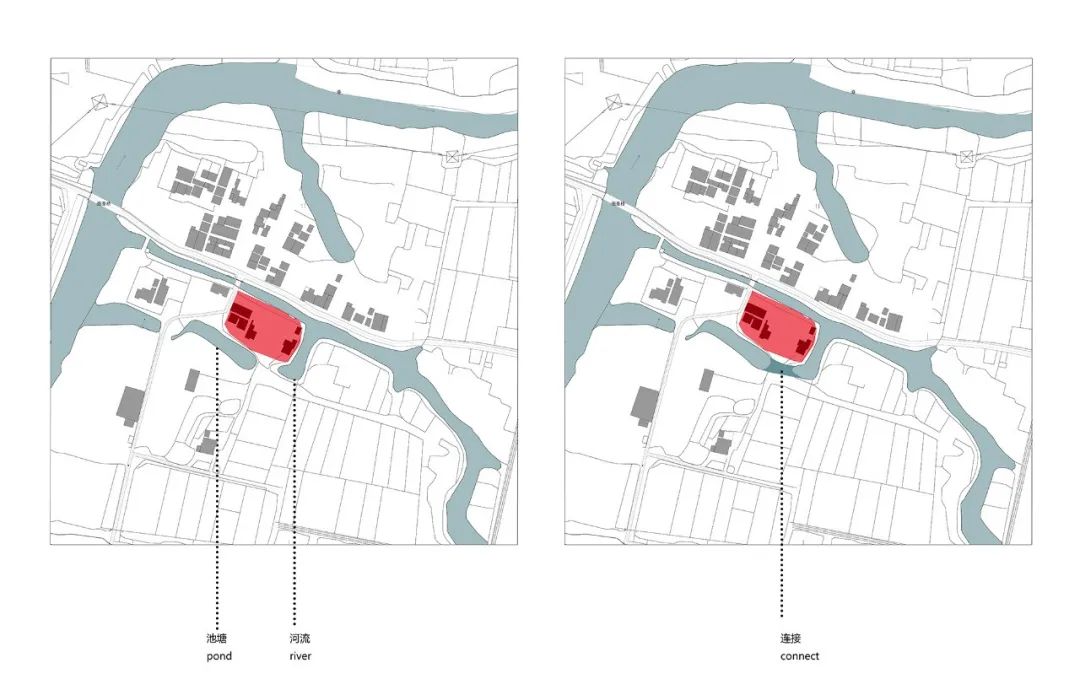

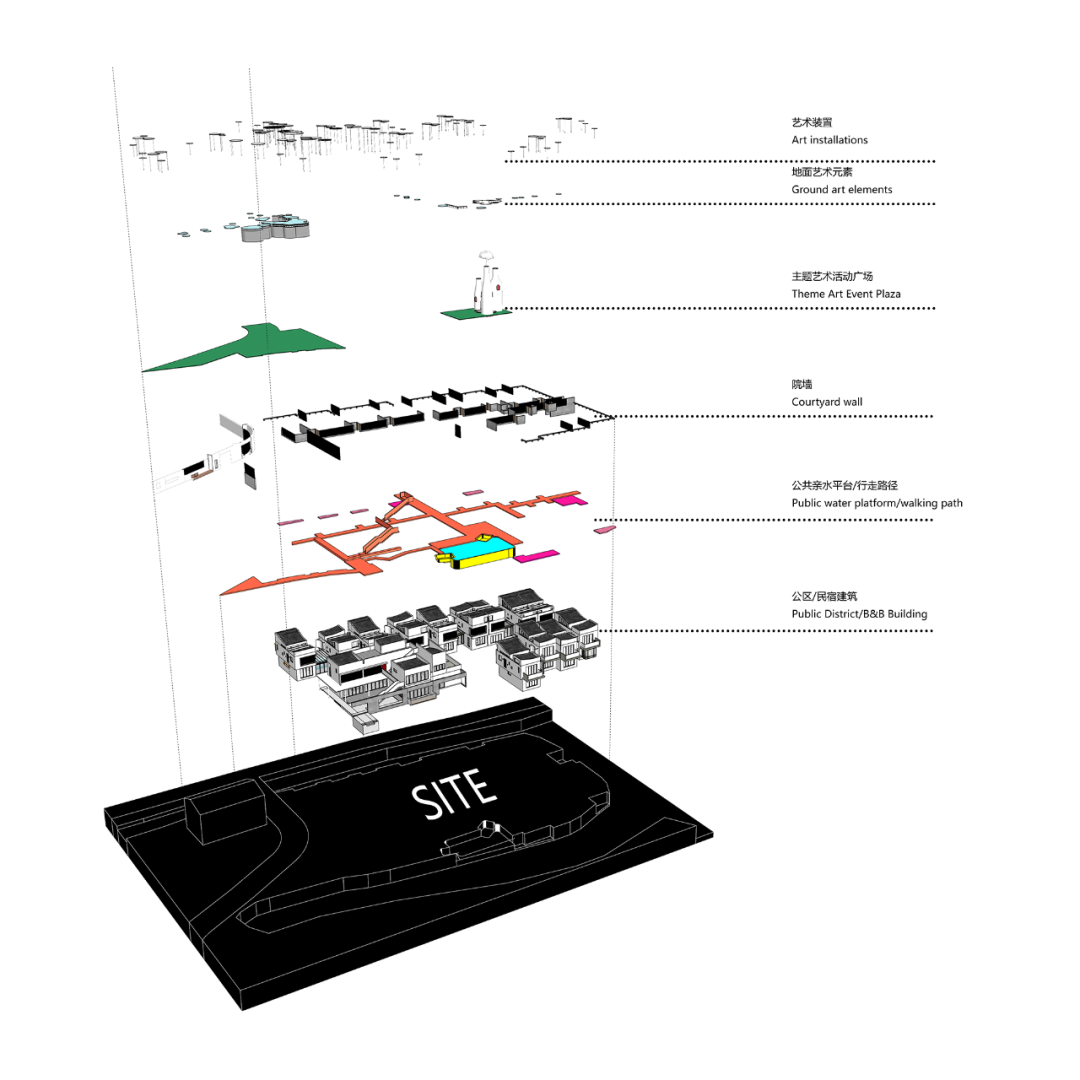

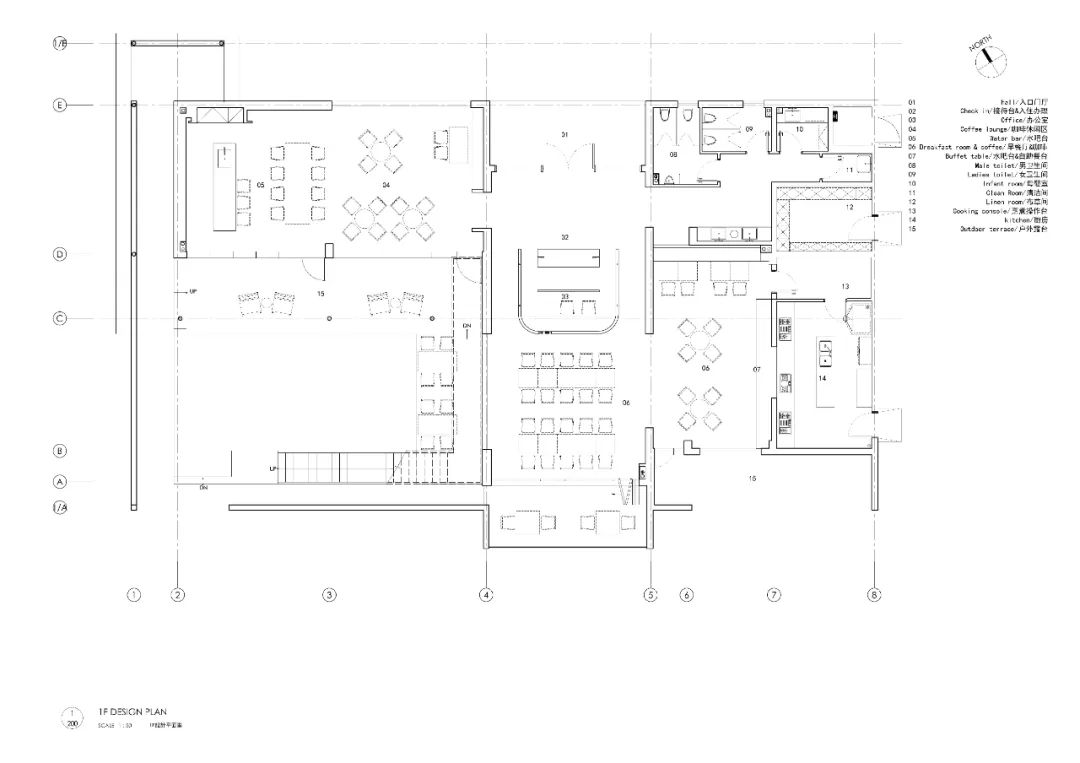

符合当代生活与审美的方式诠释江南水乡民居

在设计策略上主要从以下几个方面进行设计

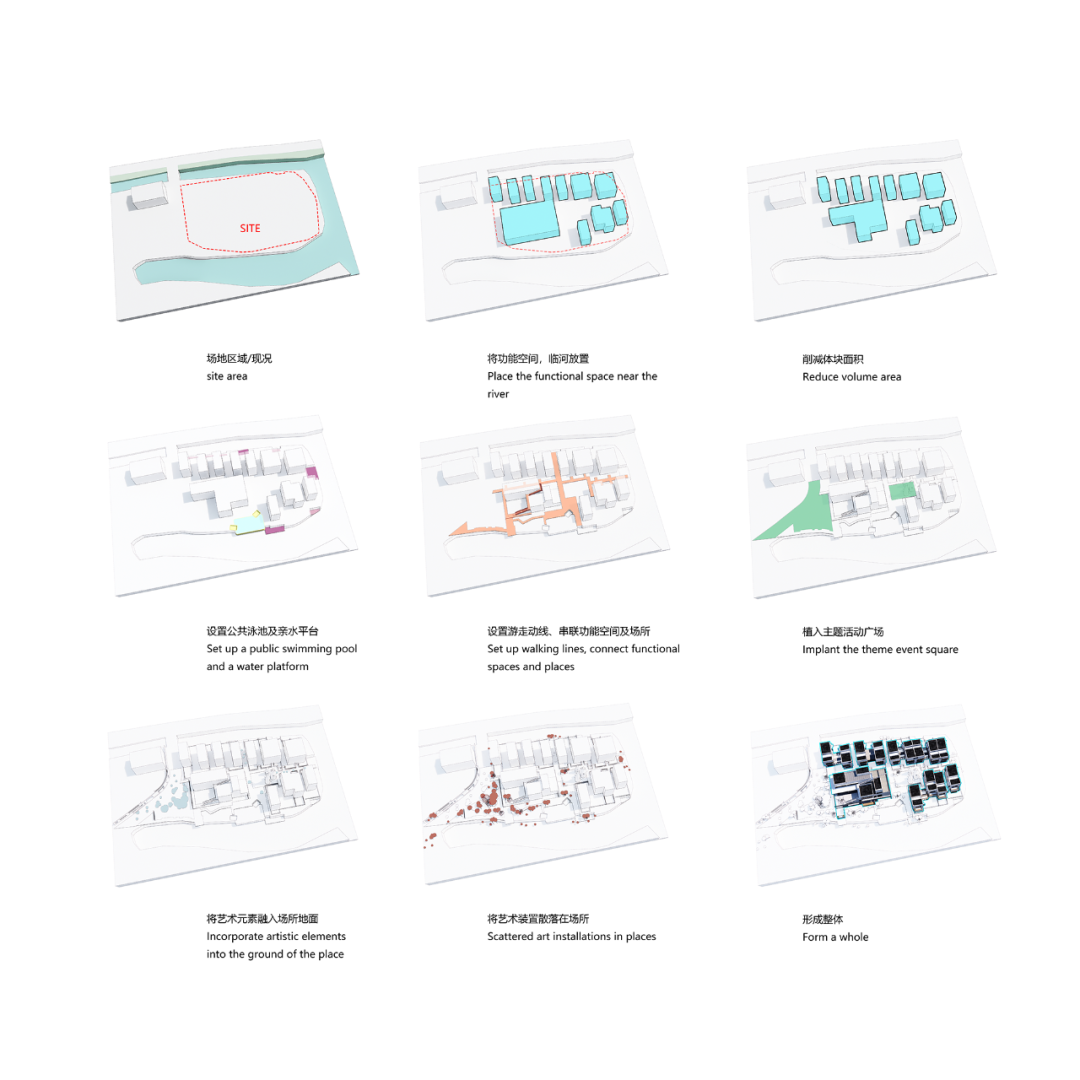

保持临水而居的水乡特色

首先在场地设计上

将场地重新进行了调整

项目北面与东面均为河道

而南面则有一片水塘

但是彼此之间不能连通

我们将原水塘与河道之间

进行串联形成三面环水的半岛式地形

并保留了原有场地大树

然后将功能建筑避开大树、环河而建

尽量保持自然原始植被环境

同时分不同区域

植入三个公共亲水、皮划艇平台

让其形成一个

类似江南水乡公共埠头的亲水平台空间

场地整理分析图

公共埠头亲水平台分布图

公共埠头亲水平台分布图

功能分布分析图

剖面分析图

全区鸟瞰

夜间鸟瞰

夜间鸟瞰

建全区南外立面

全区南外立面 Overall south facade 傍晚全区南外立面

傍晚全区南外立面

公共亲水平台

公共亲水平台

公共亲水平台

独享亲水平台

其次制造一条游走的动线来串联各个空间

用行走的方式感受场所的变化

增强体验感与仪式感

通过曲折的廊桥和缩小尺寸的通道

植入犹如园林及街巷的人行尺度感与视觉观感

场地原入口处大水杉树在保留的同时

让架空廊桥穿行其中

形成一个钻入树林感觉的入口空间

制造行走体验和新奇感的同时

也让其具有整理思绪的仪式感

暗示着走过这段后

将进入到另一个完全不一样的环境

游走动线分析图

曲折廊桥

曲折廊桥

曲折廊桥夜景

曲折廊桥夜景

曲折廊桥

内部巷道

内部巷道

内部巷道

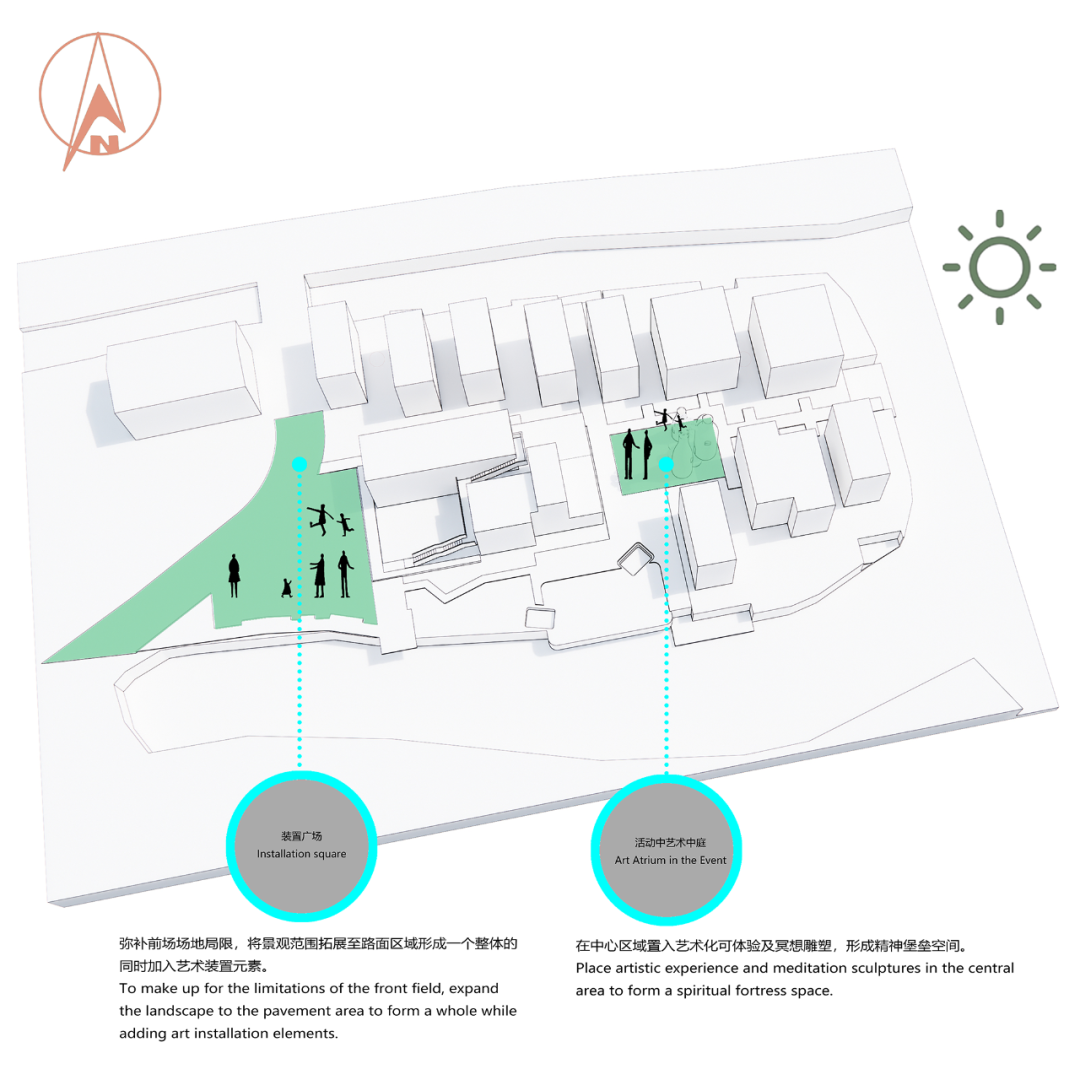

从漫画中来

由于场地原因

景观以一种什么样的方式介入

一直都是困扰我们的一个问题

最初设想的以园林的方式介入

觉得场地太过于局限无法展开

而且感觉偏沉重和拥挤

刻意的人工植栽与造景也容易造成日后维护成本增加

或是形成消极空间

索性以

“留白空间、减少投入

回归纯粹、回归日常、植入艺术”

的方式来塑造

用单纯的设计手法

及普通、自然的材料、野趣的植栽来大面积展开

并将前区道路也纳入景观范围

加强场地整体感的同时

形成外部与内部两个呼应空间

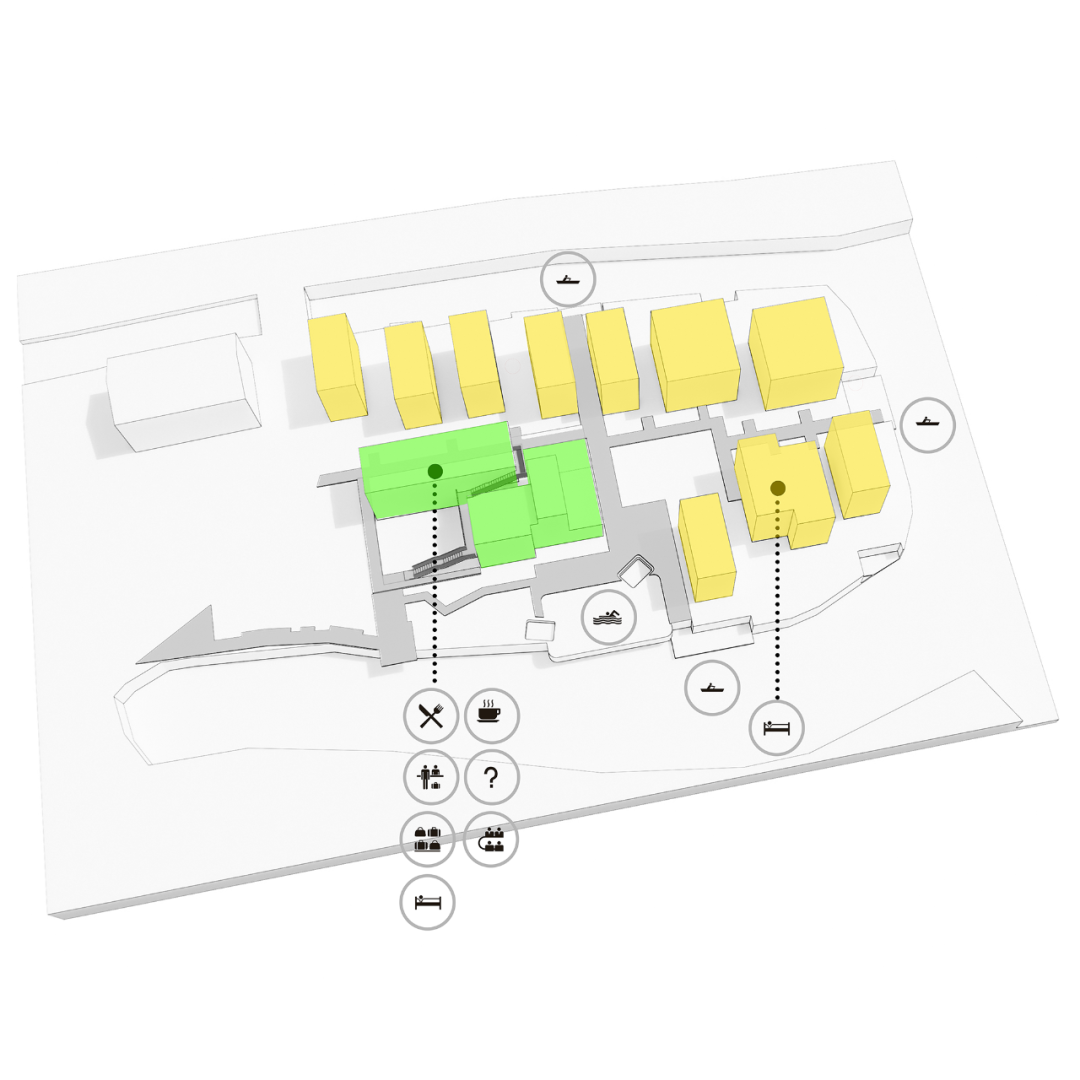

在注入艺术主题后

形成两个艺术活动广场

并以此为基底在场地中

植入丰子恺先生的画中元素

通过提炼与演变

植入到场地景观、艺术装置与室内空间中

广场分布图

艺术装置分布图

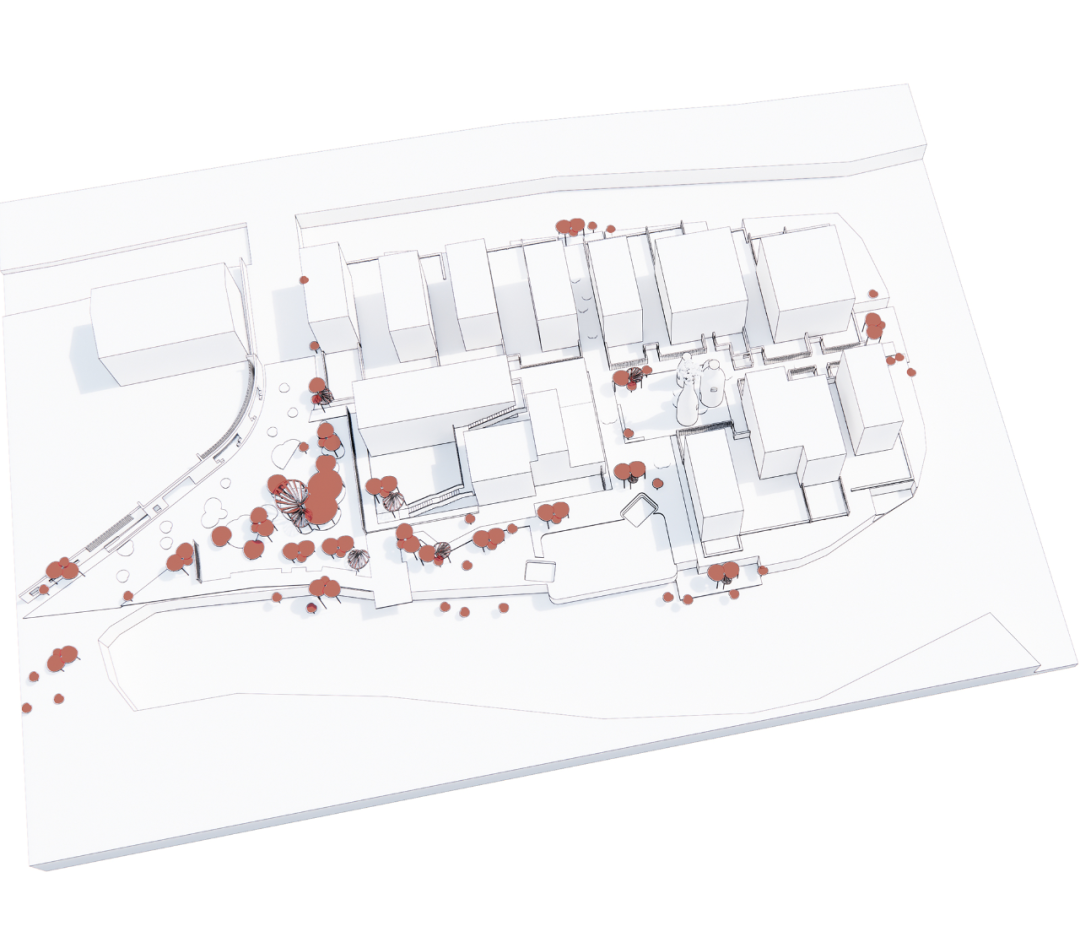

整体空间生成分析图

分析图

活动中庭

艺术泳池

艺术泳池

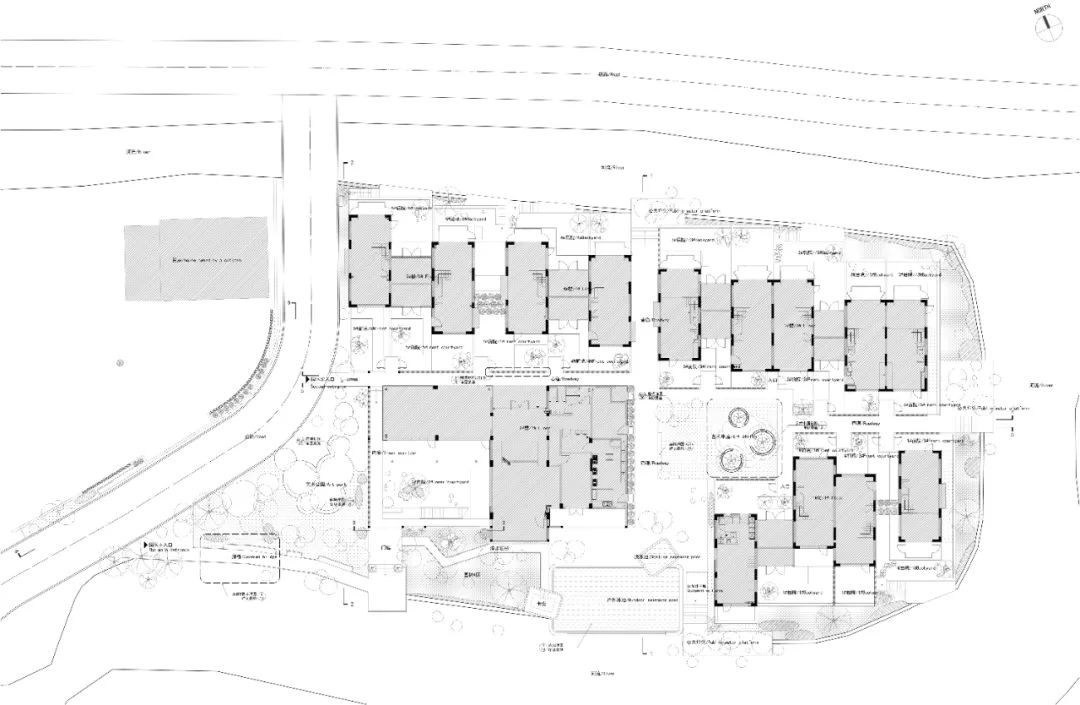

项目图纸

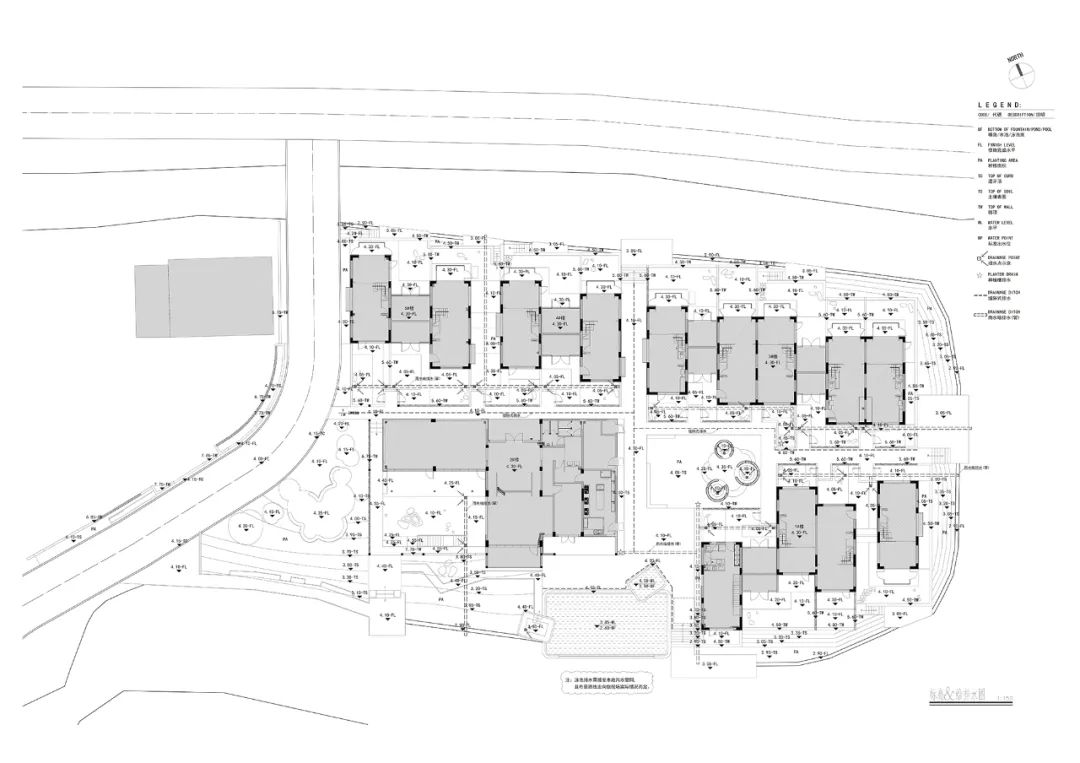

总平图

竖向平面图

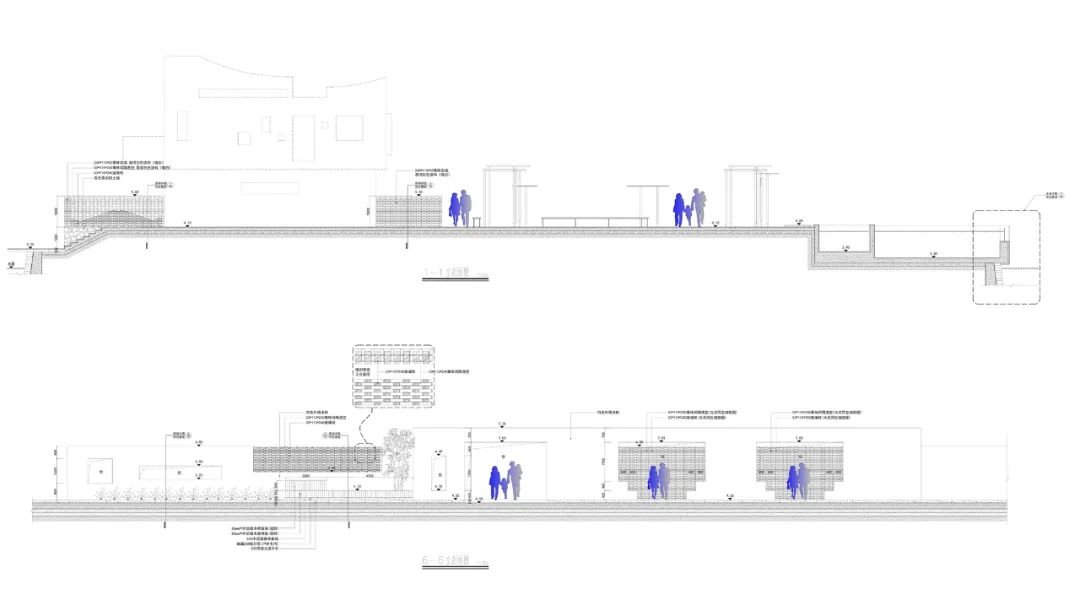

全区剖立面图

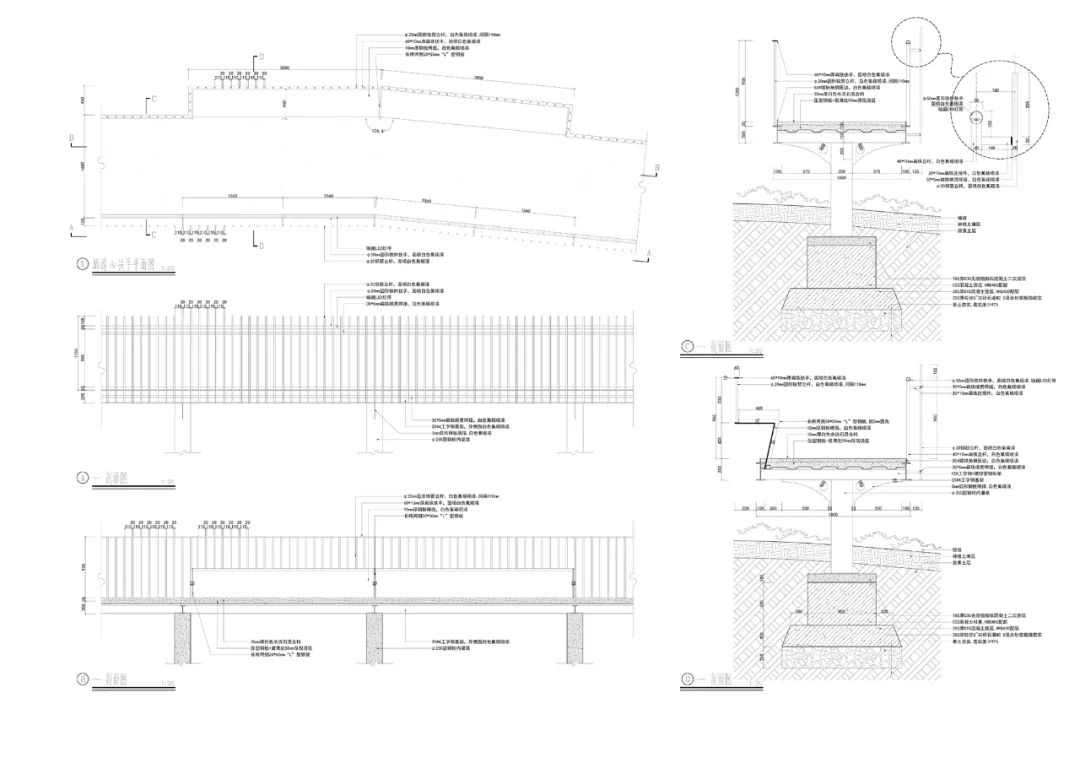

节点详图

公区一层平面图

公区二层平面图

公区二层平面图

民宿一层平面图

民宿二层平面图

△客房·梦崖

△客房·梦崖

△客房·海澈

△客房·海澈

△客房·澄天

△客房·澄天

△客房·游云

△客房·游云

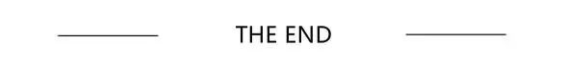

© 東洋|隐象建筑摄影

对于海的向往,大概是刻画在了人类的骨血之中。在深圳南澳最美的海岸线上,蜜悦将脚步停驻,为人们划下休憩放松的最佳之地。

感谢 蜚声设计 对gooood的分享

从明天起,做一个幸福的人,喂马,劈柴,周游世界。 从明天起,关心粮食和蔬菜。

我有一所房子,面朝大海,春暖花开。

——海子

对于海的向往,大概是刻画在了人类的骨血之中。在深圳南澳最美的海岸线上,蜜悦将脚步停驻,为人们划下休憩放松的最佳之地。为了将功能性民宿融于仿佛莫奈画作中的风景里,蜚声设计在蜜悦圣托里尼民宿(一期)设计的经验之上,根植于当地自然原本的状态,加入设计师的巧思与建筑元素,打造出全新的蜜悦二期——VILLA洞穴民宿(二期)。回归建筑纯朴的理念的同时,赋予空间价值与优雅气质,营造人与自然的心灵之旅。

设计是从历史、文化、音乐、时尚等各种元素之中获得灵感,而不是一味拘泥于某种固定的风格体系。蜚声设计基于当下的审美趋向与艺术手法,将侘寂、质朴与现代以一种奇妙的方式结合,形成不一样的“折衷”艺术。

整个建筑回归简单质朴,打造一眼即是的休闲放松之感。简单优雅的设计,将视觉与体验的立体层次提升,让人能够更加直观的感受自然,融入自然。在这里,广阔的日光浴与清新的空气都变的简单。风景随着人们的脚步,在光影流淌间向室内延展。打开窗户,远山与碧海,山林与流云,倒生出几分禅意来。

入门即是风景,大概是客人们对房间的最高评价了。设计师将玻璃窗大面积的置入室内,将自然阔景与光影诗意引入其中,形成建筑内外的互动对话。侧目满眼碧海,抬头皆是星光,为整个房间增添了无穷尽的浪漫主义色彩。弧形的圆拱设计,营造出洞穴般的原始风情,同素净的墙壁一起,展现出一种质朴的粗粝感。光影如海浪般在屋内起伏,勾勒着建筑的边界与线条。在强化了弧的张力的同时,延伸着曲面带来的视觉广度。

“好似有人把人间流走的美好拉回了一海里的诗意。”

得益于玻璃与光影的配合,房间内独占一片浪漫海景。蜜色的余晖与粼粼的波光晃入室内,与房间内的木质香气一同在空中浮沉,度假感就在这样的氛围中变得生动起来。多了分大理的文艺柔情,增了许圣托里尼的纯洁俏皮,山海与爱,浪漫与纯粹,全揉进这一段旅程里。

设计师从物质的纯粹质感中,获得自然符号的灵感,将质朴的物件、窗外的景物与跳动的光影相融合,生发出令人惬意与松弛的感触。藤条编织的草帽与家具,泥土纹理的亚麻织物,有质感的当地石头,或是出现即抓住人眼球的红色木凳,为赤裸的空间,注入复古的温柔与自然的生机,创造出一种悠闲奢华的氛围。它们带着远山的悠扬,与乔木的芬芳,为每位客人创造了一个放松的私人庇护所,将人文情怀与空间质感相融合,达到功能与美学的完美统一。

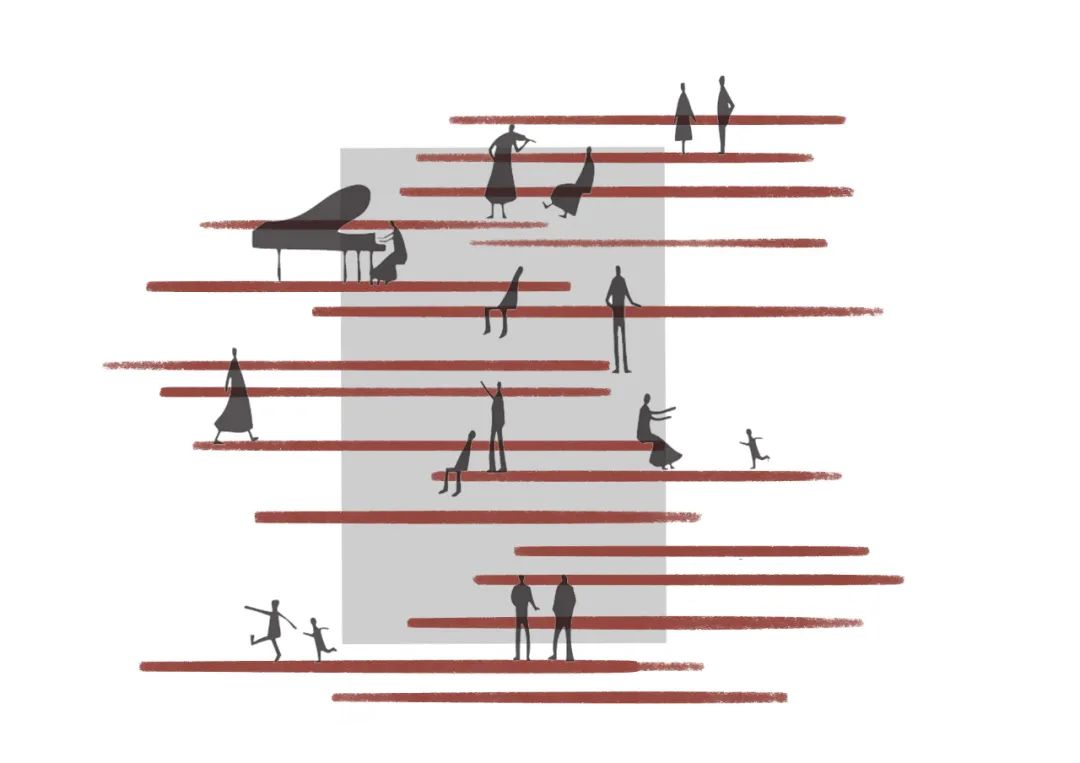

空间是人群的聚集,给予人类交互的可能性。设计师赋予空间以优雅、娴静、自然的大方,引导人们停顿、凝望、小憩、交流。玻璃嵌入屋顶,让光影从空中轻盈流泻,与侧面跃入的光线层层交织,互相辉映,明亮了空间的视野,提升了人群交流互动的可能性。纵横交错间生成形式上的变幻,感受明与暗的对比,以表达建筑的艺术哲学,增加了空间的趣味性与生动感。

“时间是一个绵延的东西。”它携带着光与影,在建筑的空间里自由地穿梭,弥散至建筑的每一个角落,在每一个黎明或午夜,留下一丝似有若无的呼吸,给予建筑空间有序中的自由色彩。不同于常用的黑白交织意象,设计师将古典的故宫红,与岁月一同揉入建筑当中,让人在穿行感悟之时,触碰到岁月的温度。

“在时间的尽头,你希望看到的是什么呢?”

项目图纸

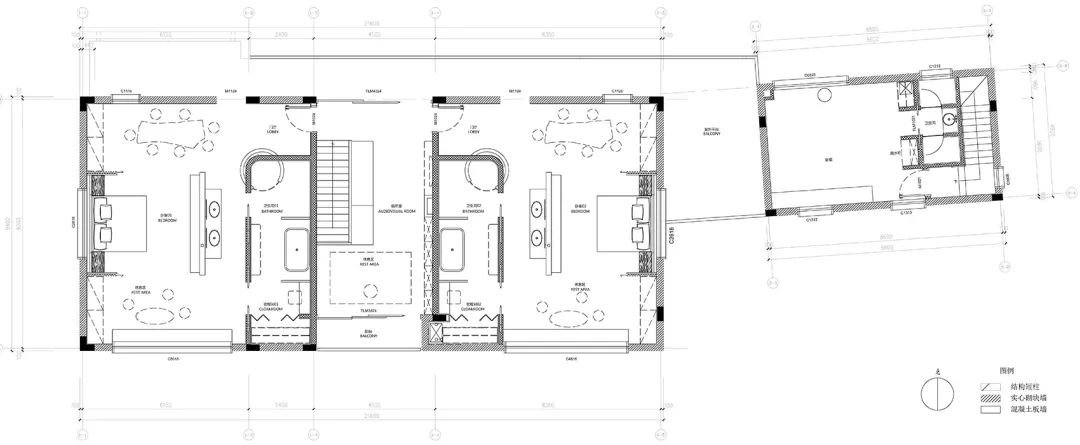

▲剖立面图

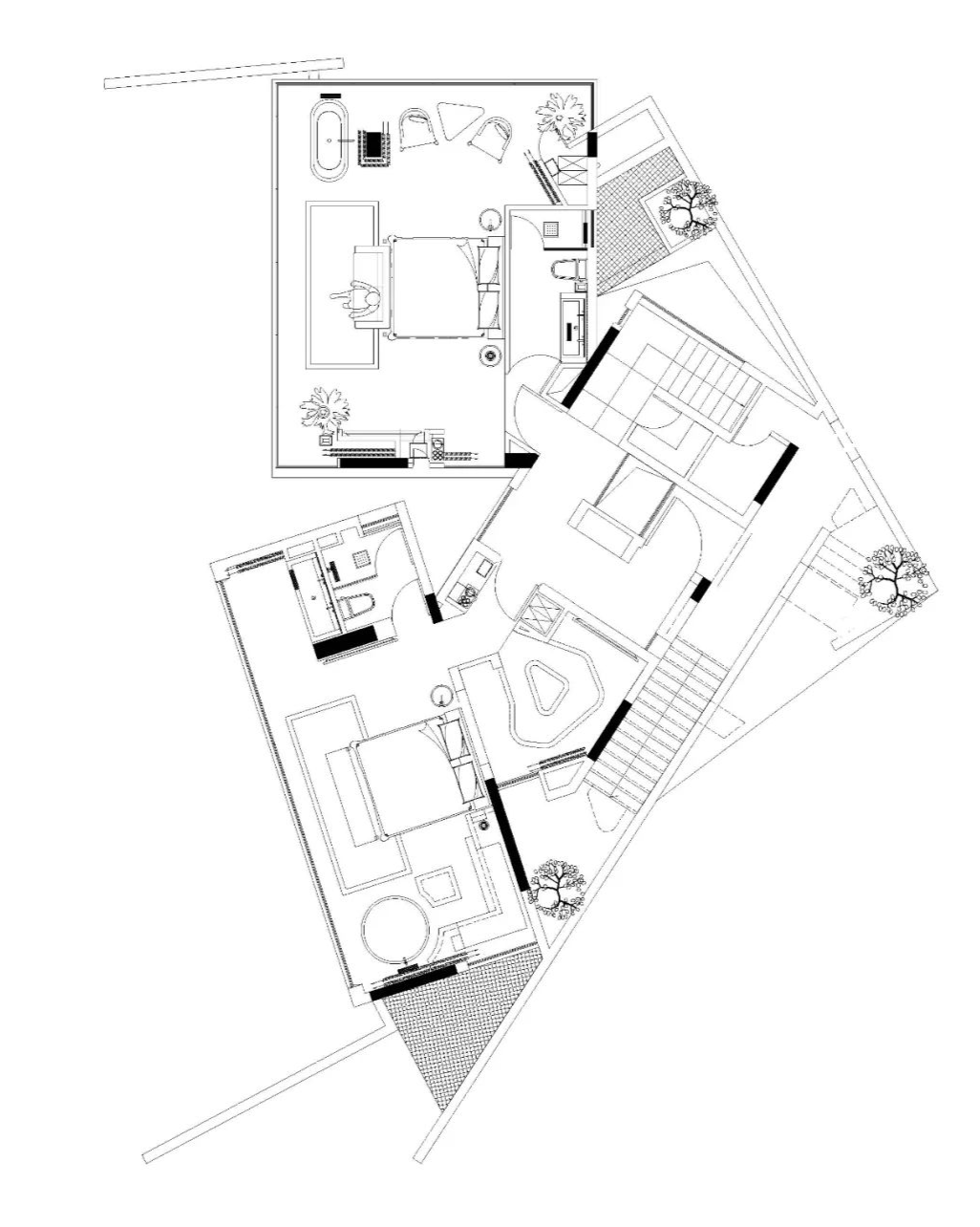

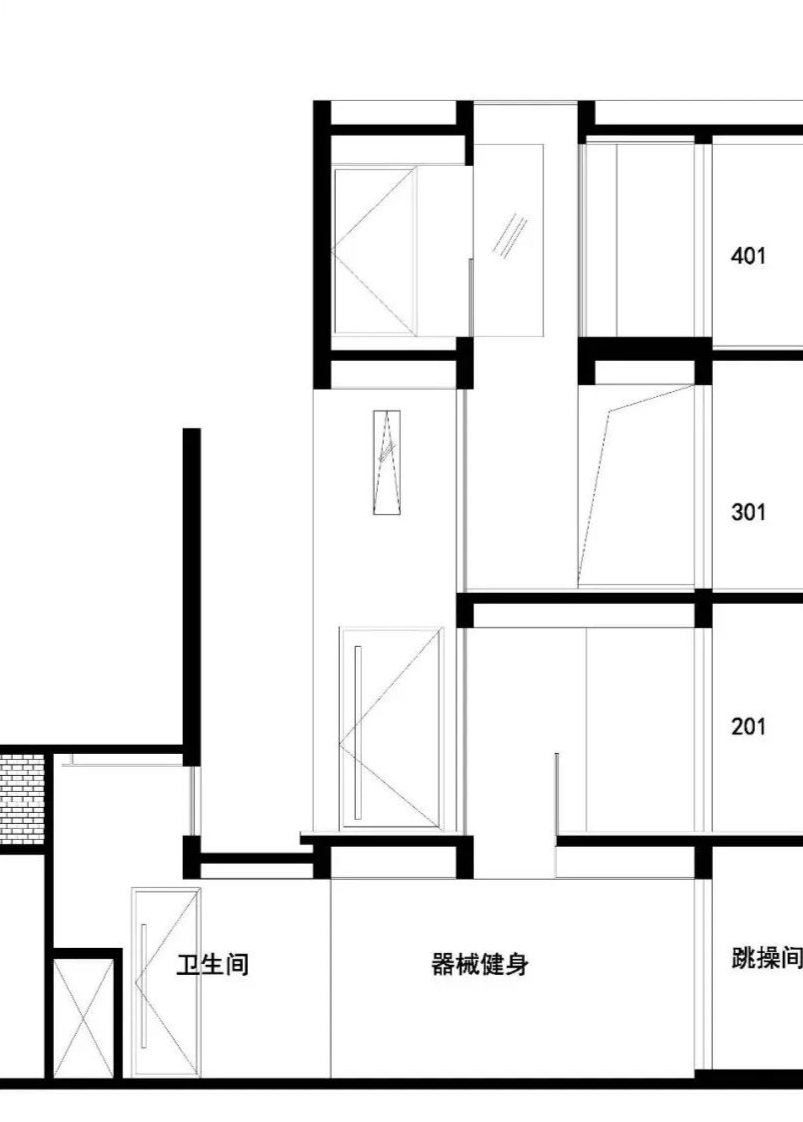

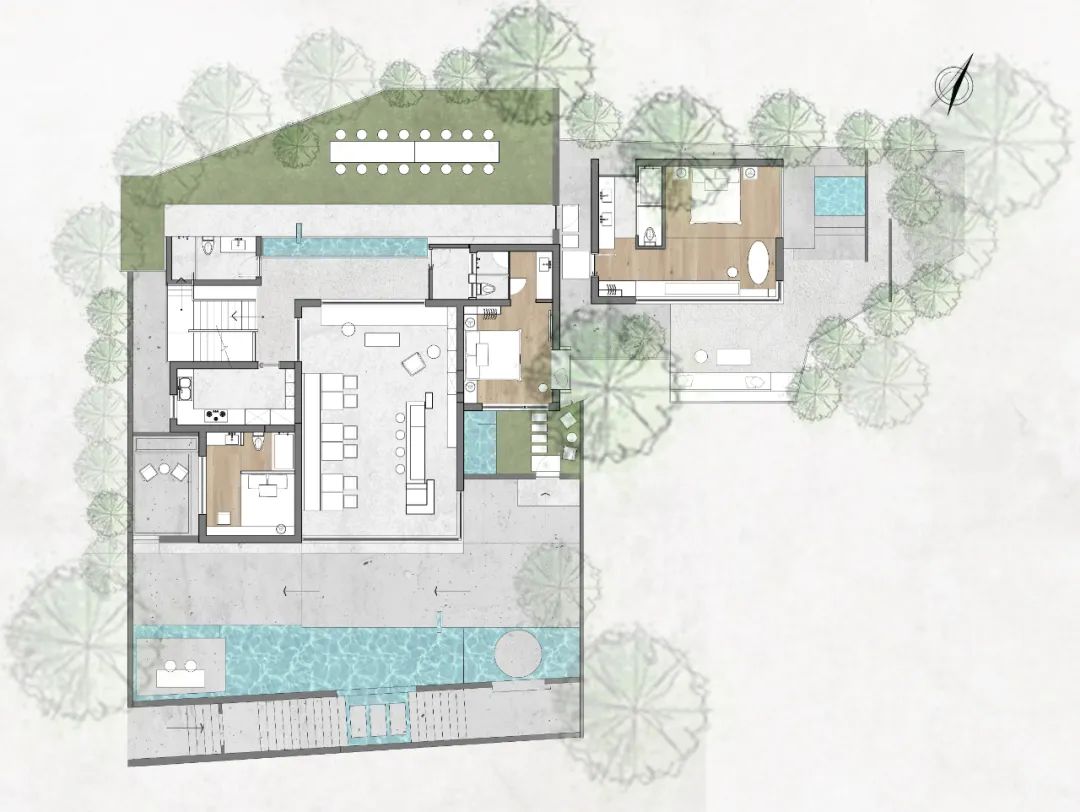

▲公共区域平面

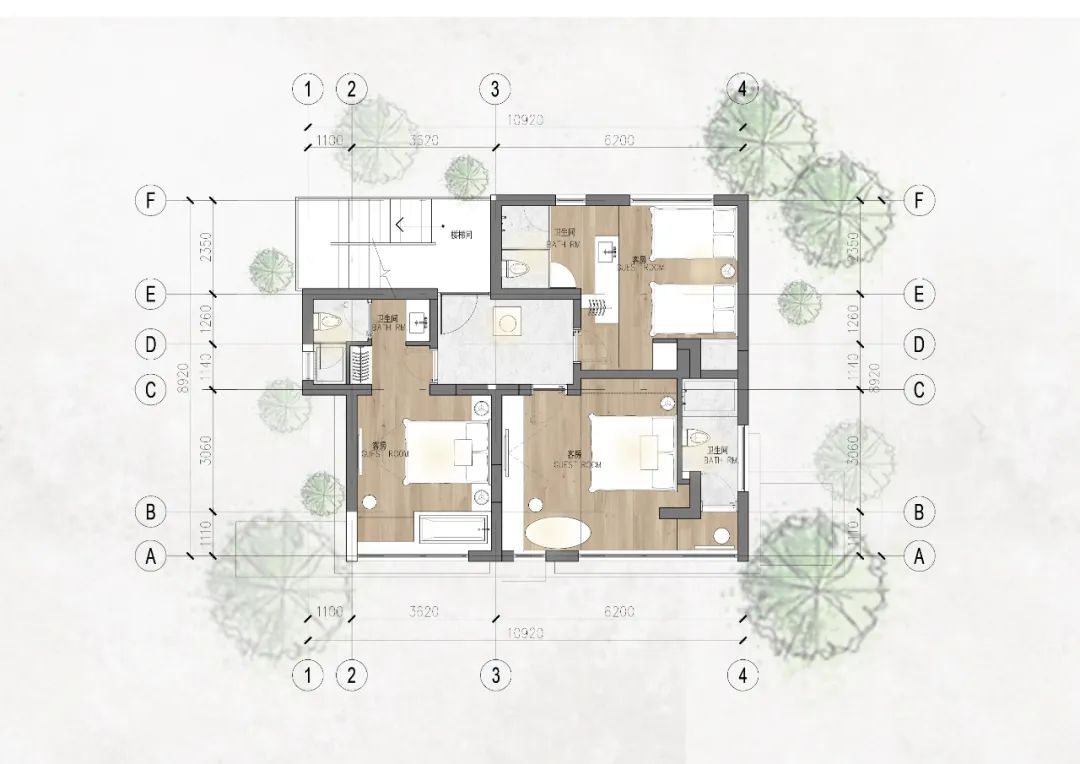

▲客房平面2

项目地点:中国 深圳

设计面积:1000㎡

主案设计:文志刚

硬装设计:姚尧梦越 | 黄楠

项目摄影:欧阳云|隐象建筑摄影

蜜悦·圣托里尼VILLA RESORT

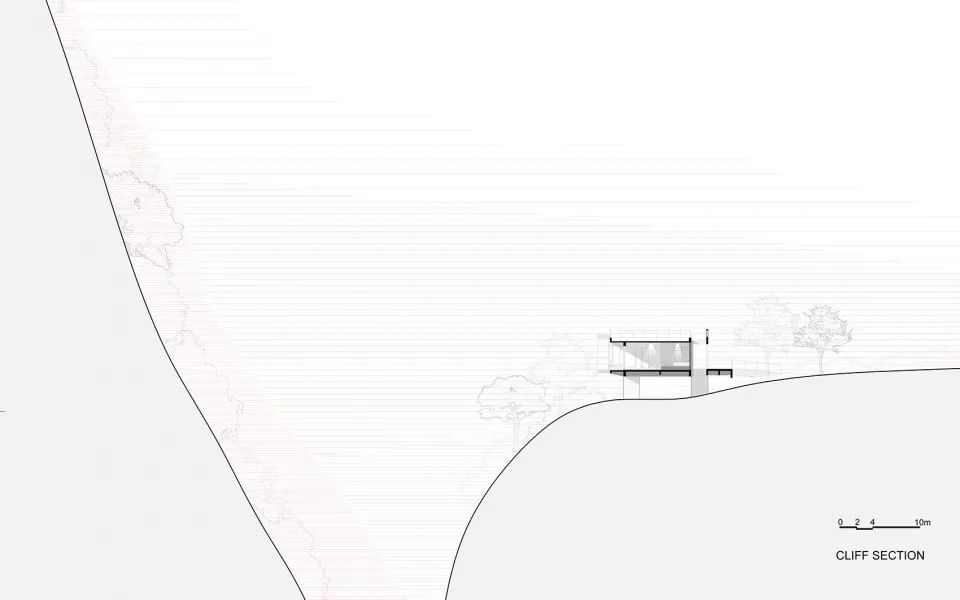

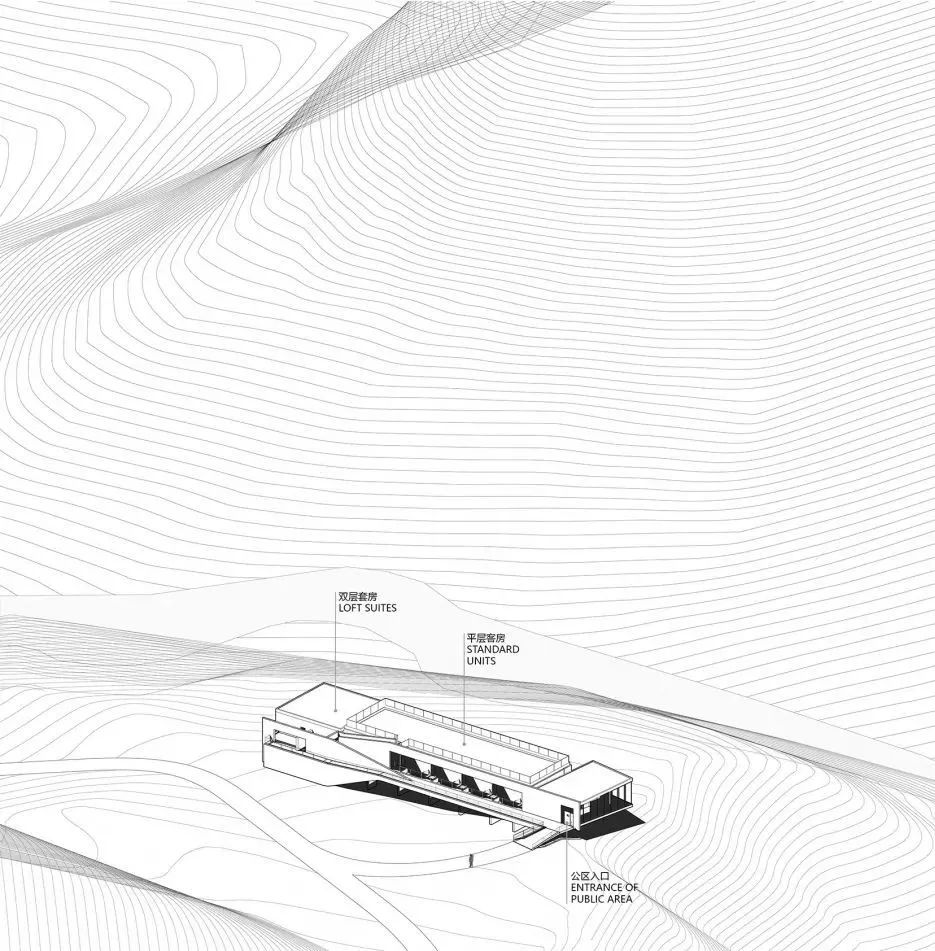

建筑师意欲将建筑与场地之间建立一种微妙的轻质关系:建筑微微停留于秦岭山岭之间,面向悬崖。建筑底部微微抬起,秦岭山峦间流动的“气流”穿过建筑底端,汇入悬崖中,建筑也乘着这股气流而好似漂浮起来,似即将起飞的舱体。

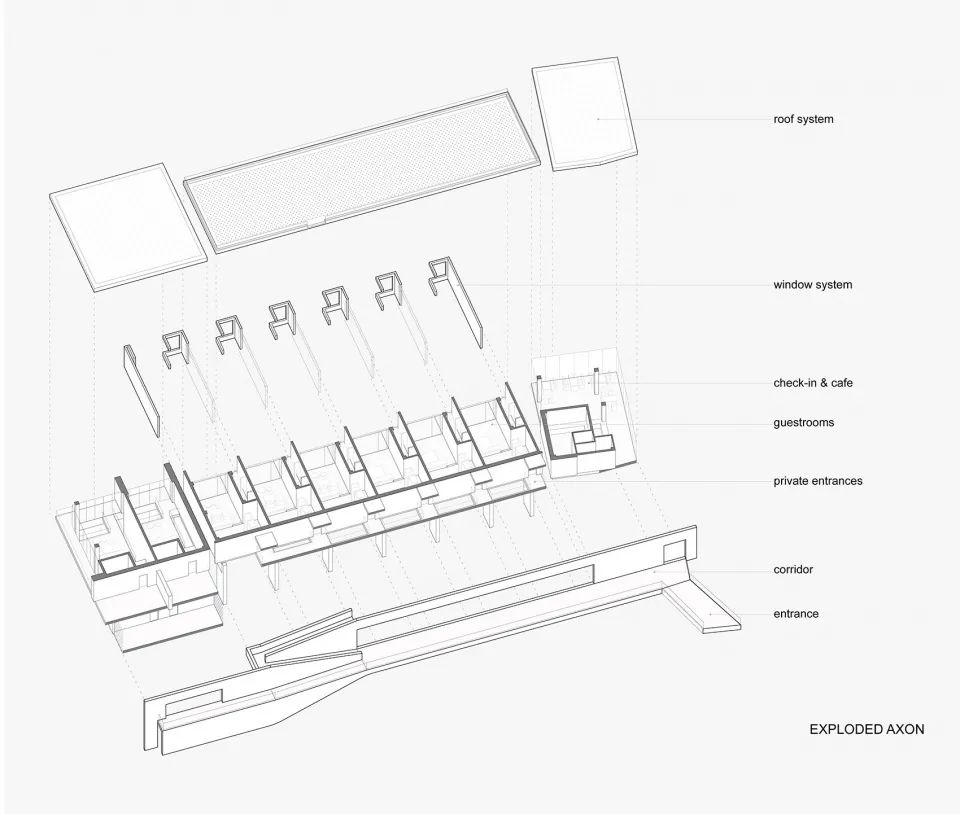

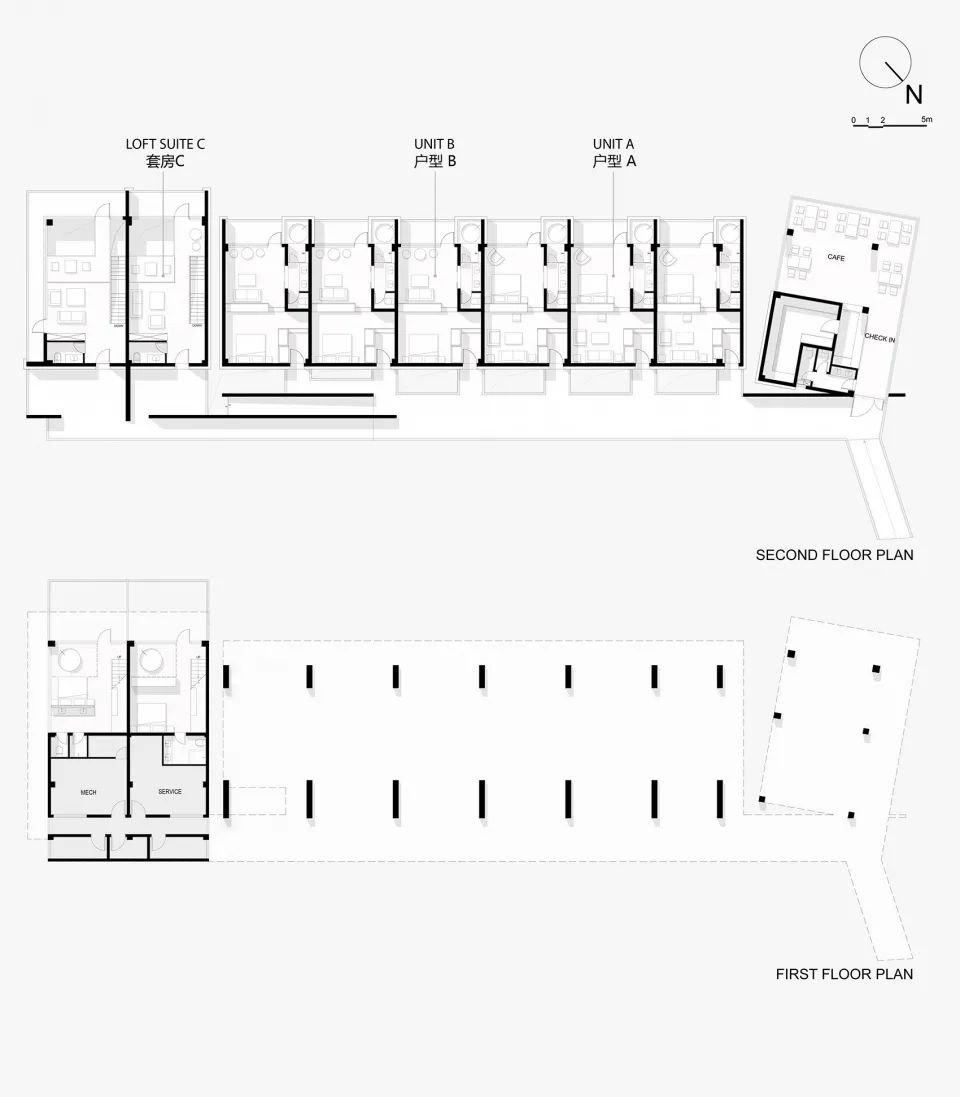

「空山九帖·秦岭」场地红线面积3906平方米,建筑面积800平方米。建筑仅1层,包括公区与8间客房及套房,屋顶为观景台。

「空山九帖·秦岭」将人从无边界的大空间转换到包裹身体的小空间中:从山野回到睡房,建筑入户的游走体验将宏大场景逐渐调和与转化为了细微的亲人场景。置身于山峦,人就是沧海一粟;进入包裹身体的室内,人成为主角,而宏大与令人畏惧的山峦则成为窗外的风景。

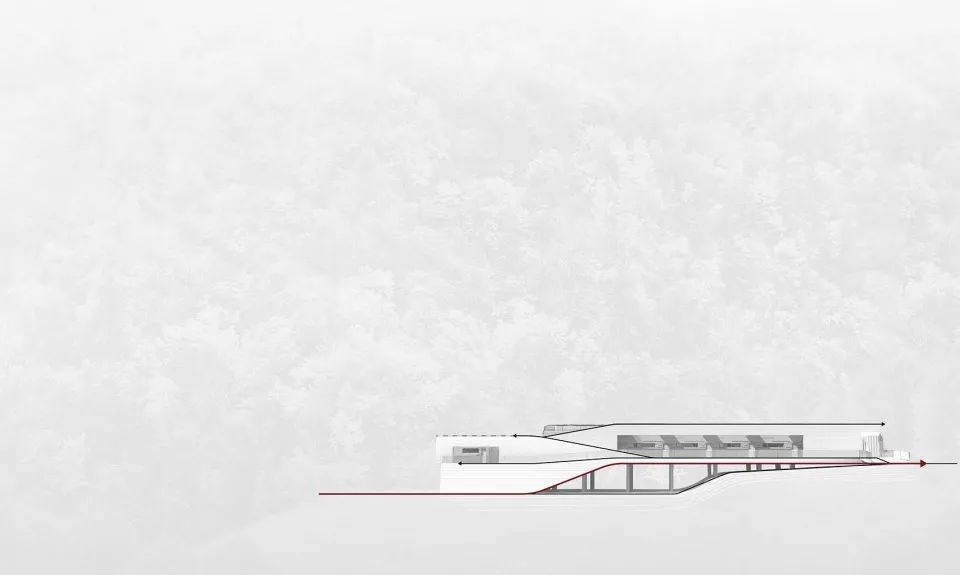

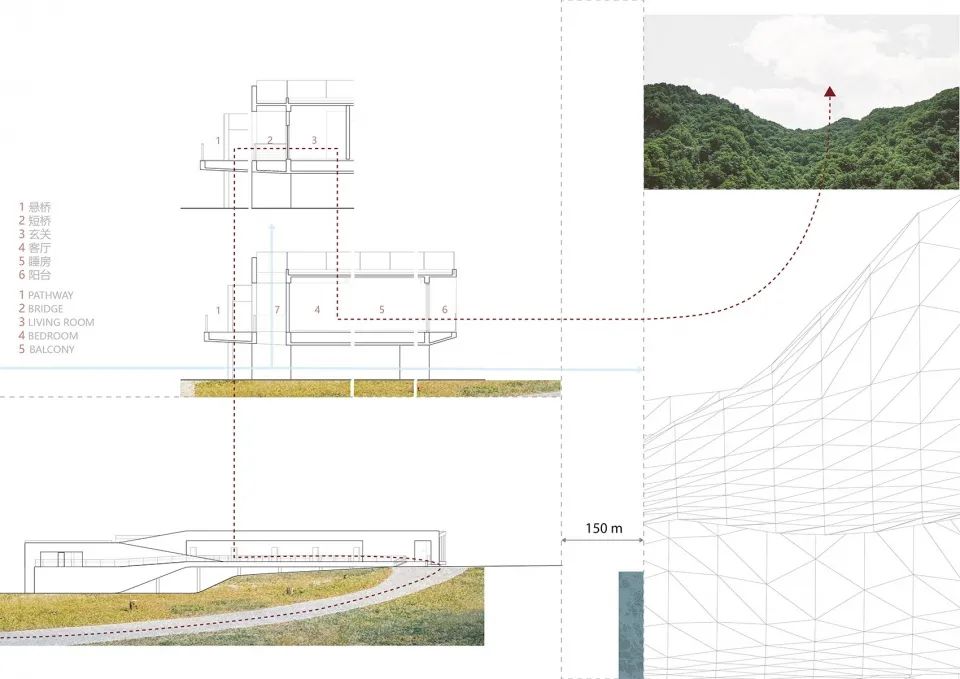

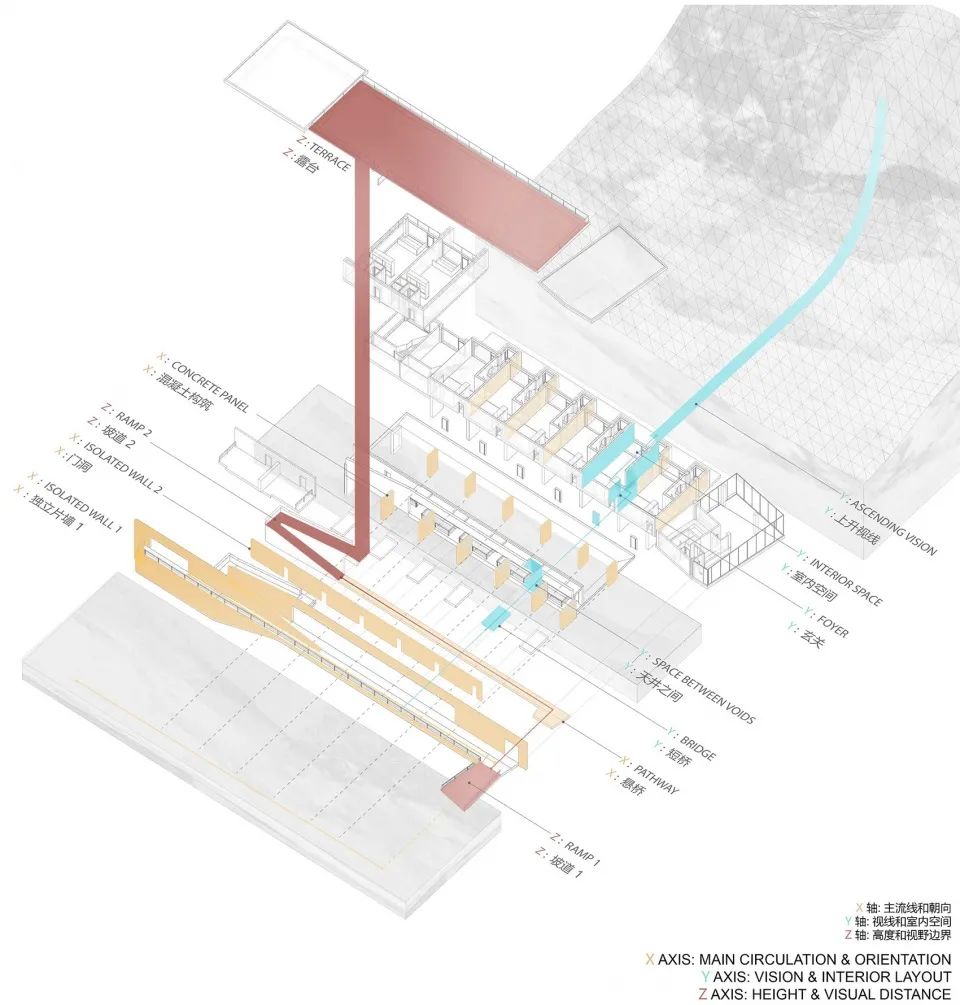

从大场景到小场景的空间序列。从「空山九帖·秦岭」前蜿蜒的山路至建筑另一侧面向山峦的阳台,沿着这组空间流线是连续的、充满仪式感的行走体验。建筑前的山路置于秦岭山脉中,宏大的山脉从山路两侧倾泻而下,场景宏大而行人微小。当跟随山路行至建筑外廊,一段由混凝土浇灌的悬板框住短桥,连接着客房与外廊。悬板与短桥形成了与山径截然不同的空间体验:踏入平行于建筑主体的悬桥,人体90度转向,身体被悬桥与独立片墙构筑物夹持,空间维度横向收缩,景深顺势延展,构成「空山九帖」独特的户外门廊系统。

悬桥走廊与客房主体再次以短桥和天井的置入相分离,从而重新构造了入户体验的空间性认知。通过短桥,脚步再次90度转向,经过一缕撒入天井的阳光,客人步入玄关。正式进入室内场景后,空间维度再次被收缩,当经由起居、卧室,行至阳台,秦岭山脉的断面逐渐放大,横展眼前,那种人至于浩瀚自然中的状态再次重现,又以全然的心境回归对山川的照看。「空山九帖·秦岭」的空间序列所营造的从宏大到细微再到宏大的场域转换,给予人绝对而又有身体关照的秦岭体验。

建筑与场地借助“气流”的概念建立了一种轻质的联结。建筑彷佛停留的舱体,被流动于悬崖和山体间的气流微微托起。

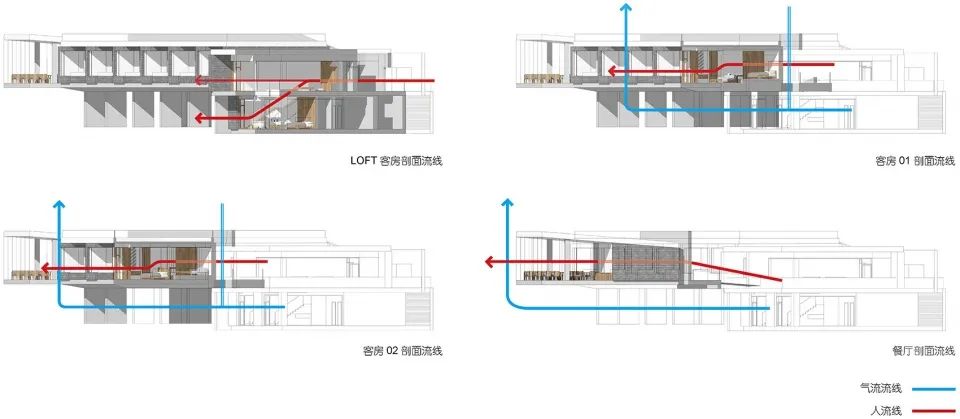

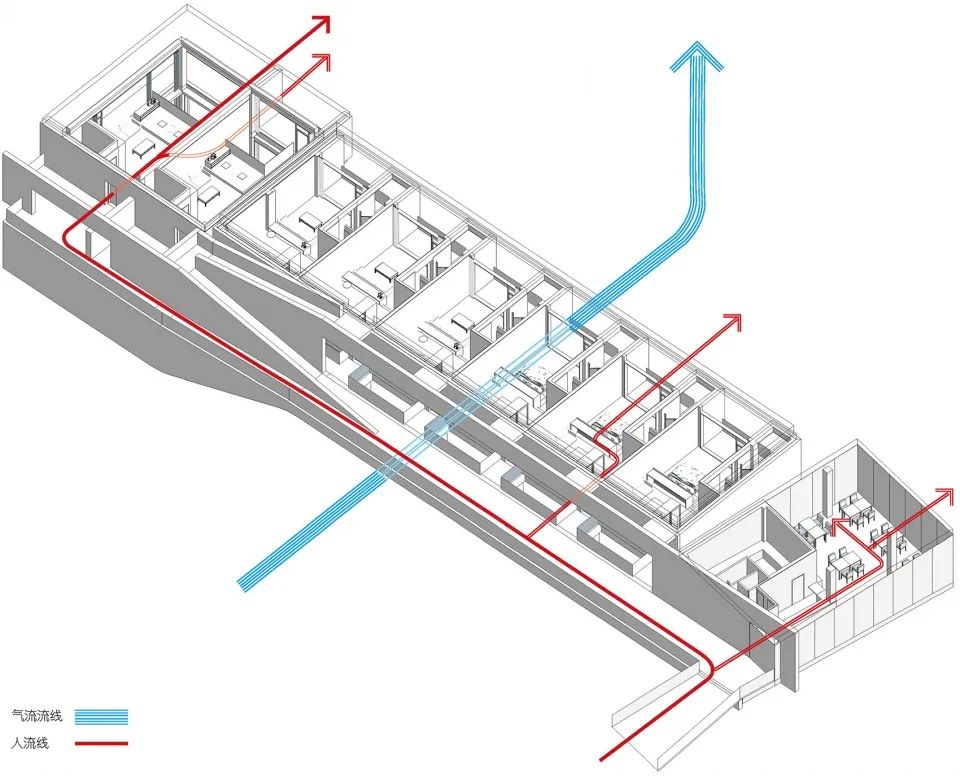

在「空山九帖·秦岭」的设计中,“气流”具有两层含义:

(1)“气流”指向空间流通,即建筑形体不打断场地的空气流、不打断场地空间的关联、也不打断场地空间与山脉自然基地的关联。

(2)“气流”指向视线的连续性,即建筑空间序列的设计使得人在行走时的视线如流动的气体一般,可以自由的穿越建筑、场地与山林。

在连续的视觉线索设计中,视线从山路开始望向无尽的秦岭,至平行于山崖的建筑被阻挡,视线在微妙变化的路径中经由斜桥、公区、悬桥、短桥、玄关、起居、卧房终至阳台,在阳台驻足,视线线索正是成为行为的引导,将不同属性的若干层空间联结起来。人在山路行走望见被轻轻抬高的「空山九帖」,能看见草甸延续至建筑后方,后方的景色却被建筑控制和遮掩。进入客房,能够看见藏身于玄关一隅的秦岭框景,引导人向前探索。移步阳台,隔岸的山林与山脉再无遮挡的显现于面前。视野彷佛可以随着山势向上移动,至天空与山的交界处。视野的骤变为人带来强烈的情感冲击,使人从现实时空瞬移到秦岭猿鸣遍山的古境,沉浸于秦岭静寂而广袤的山脉中。

身体的多维状态在XYZ轴的空间关系交织中展开。「空山九帖·秦岭」呈东西向布置,入口朝北 ,南侧面山,屋顶设露台。

X轴的空间序列:东西向设定为X轴,建筑沿X轴布局主游走动线也依循X轴延展,使身体一直依附于建筑主体轴线的关系沿山体间穿梭。同时,主动线也与建筑主体分离,空间关系及体验序列必须由90度相交的Y轴构建连接,进行状态转换。另,屋顶平台及客房阳台序列也由X轴线展开,与悬崖断面平行。

Y轴的空间序列:南北向设定为Y轴,即从玄关至阳台的流线方向,这是建筑的短切面,也是场景转换的集中体现。建筑在Y轴中实现了从外部空间到室内空间的场域转换,并在室内空间塑造了丰富的空间转换:从悬桥、片墙、短桥、门洞、玄关、卧房、阳台,视野不断切换,视线与动线交替构成了微妙转换的动态场域。

Z轴的空间序列:Z轴为垂直高度向的空间实践。秦岭山脉在Z轴呈现盘错而上的趋势,并且在悬崖与溪流的直线落差间体现的淋漓尽致。「空山九帖」设双Z轴体系,其一,为建筑北侧与短桥并置的垂直天井,由此分离了外走廊与客房门檐,塑造入户场景的片断性;其二,为跃层套房内的垂直天井,串联二层北侧入户与一层北侧出户直至悬崖前的纵向动线连接。

几乎没有视线阻挡的秦岭断面扑面而来,我们在这里,呼吸着森林的清流,倾听着秦岭的脉搏,饱览的是无与伦比的秦岭正观立面。

「空山九帖·秦岭」的室内场景与身体状态和空间方位紧密关联,影响着人与空间的场域关系。

「空山九帖·秦岭」的公区是一个可以展望群山的空间,整体氛围通透开放,设置前台、早餐与下午茶。公区位于建筑一侧的尽端,脱离开客房主体而侧身而置,好似一处渴望伸向秦岭山脉深处的构筑物。公区体块三面设玻璃窗,使人仿佛被迎面的秦岭切面环绕。由室外进入建筑的路径与进入公区的路径呈现近150度的折角,人们在这里经过一次并不促急的转弯,穿过悬板,进入前台空间。再回转向内进入休憩间放下行李,旅人赶路时的匆忙与浮躁感仿佛在这一刻消失,只剩被秦岭包裹着自己那已然静下来的灵魂。

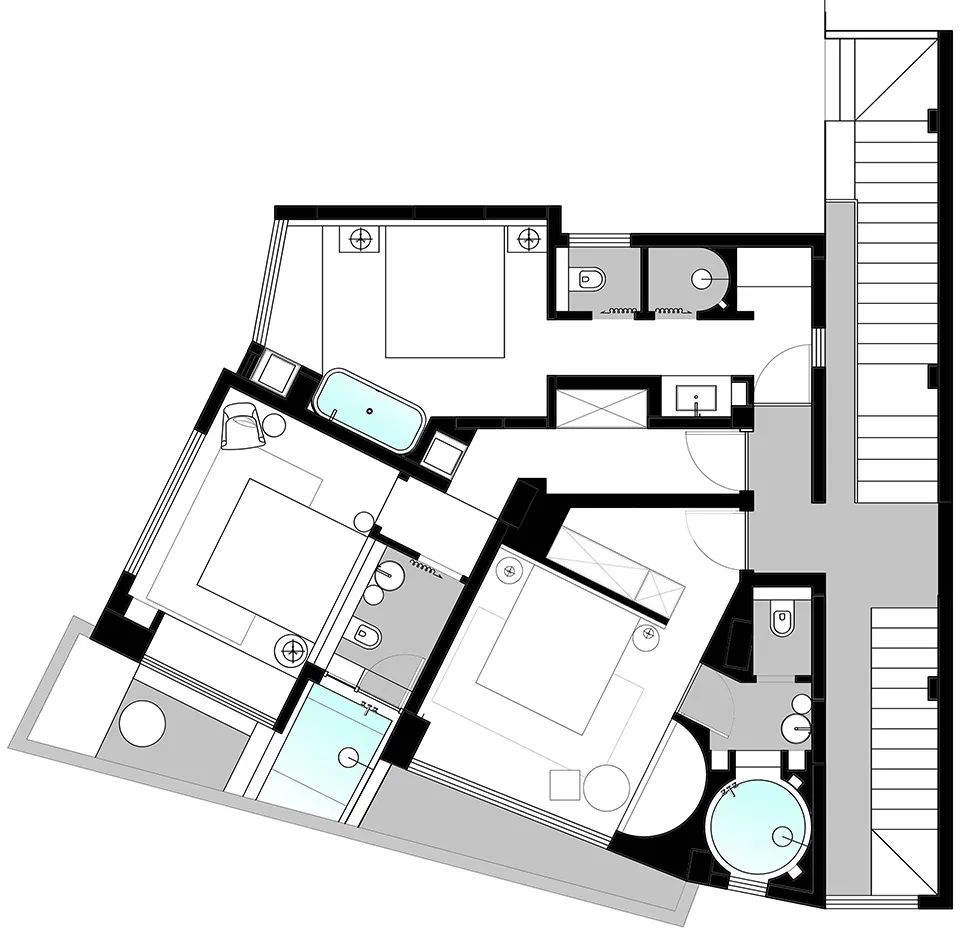

建筑师针对「空山九帖·秦岭」客房的空间序列关系进行了细腻的思考。在客房的进深方向,也就是Y轴中,玄关、起居室、卧房与阳台依次递进,分别引导不同的观景状态,山川的幽静和悬崖的肃穆在不断深入客房的进程中逐步展开。建筑师通过将起居室与卧房中的“坐”与“卧”两种状态在进深方向的位置进行互换,构成A与B两种典型客房户型,且形成四种不同的观景体验,可盘腿正坐于悬崖断面前,也可直面躺卧于山脉间。

「空山九帖·秦岭」另设有两间跃层套房,称为户型C+D。西侧尽端设转角落地玻璃窗,被景观怀抱。该户型由二层进入Y景深空间,并由Z轴向的室内天井串联向下,放眼望去,一层起居已沿展于草甸中,而二层楼板浮于空气中。

在「空山九帖·秦岭」的客房体系中,卫生间与主体生活区域由X轴向平行并置,内部功能由Y轴向依次排列。方形浴缸位于景观最前端,与空旷的阳台相连,勾勒出两种躺着看风景的姿态。此时,沐浴所带来的放松感觉成为观景体验的一部分,而被葱葱郁郁的山林环绕的沐浴也构成了独特的居住体验,给人提供了近似露天沐浴的野生质感。几乎没有视线阻挡的秦岭断面扑面而来,我们在这里,呼吸着森林的清流,倾听着秦岭的脉搏,饱览的是无与伦比的秦岭正观立面。

项目图纸

从车站到场地的高架路上,超大都市的繁华和逼仄感同时迎面而来。还好,这种“千城一面”的尴尬终于在场地中消失殆尽,关于武汉“湖泽交汇,山水城市”的想象又重新疯狂生长。

一.结庐

▼场地平面图

▼一南一北,两间小屋围合出开放式庭园,它们将被改造为民宿和图书馆

▼设计概念示意

二. 登高

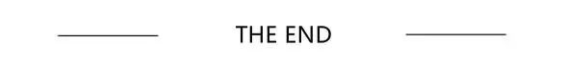

▼北宋古画《晴峦萧寺图》李成

三. 纳物

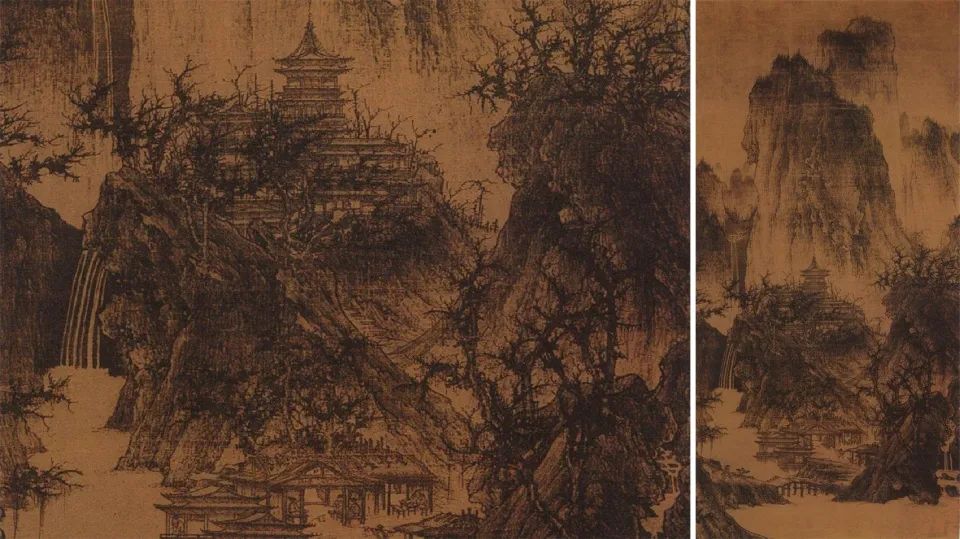

项目图纸

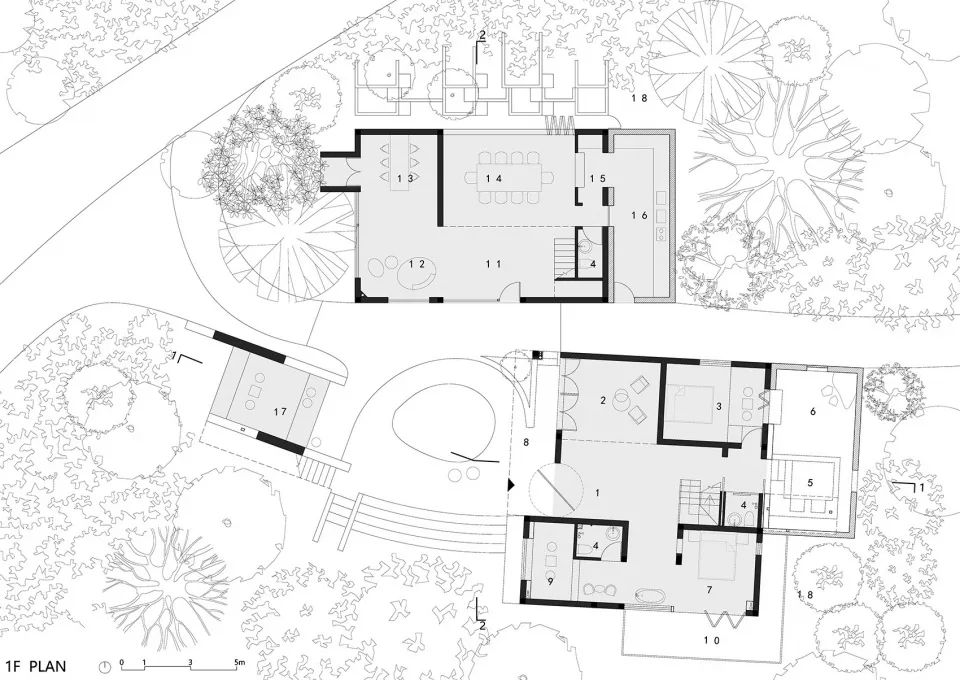

▼总平面图

▼一层平面图

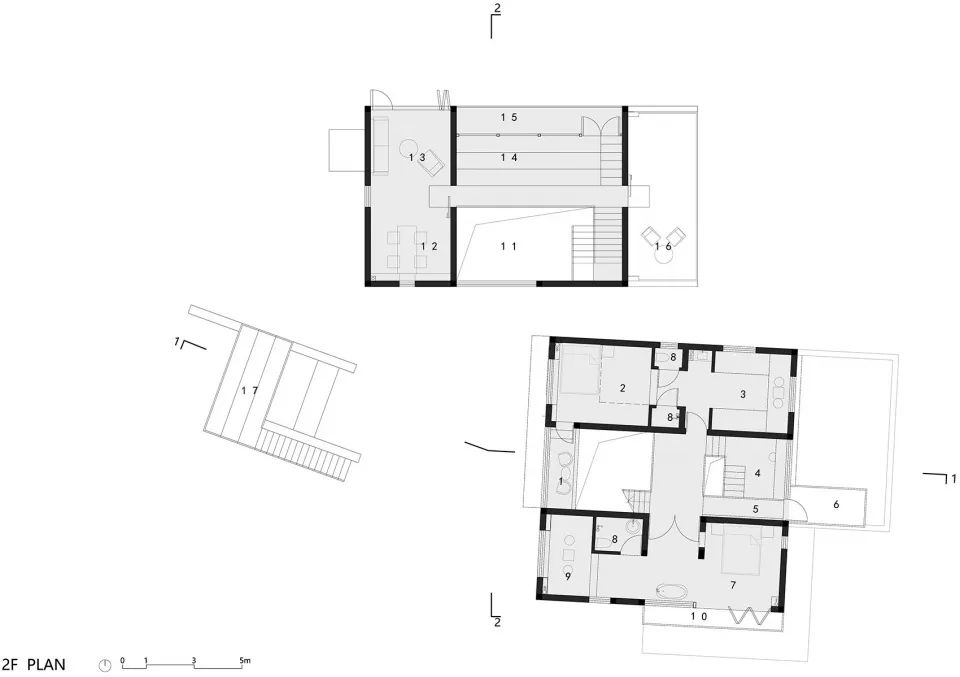

▼二层平面图

▼三层平面图

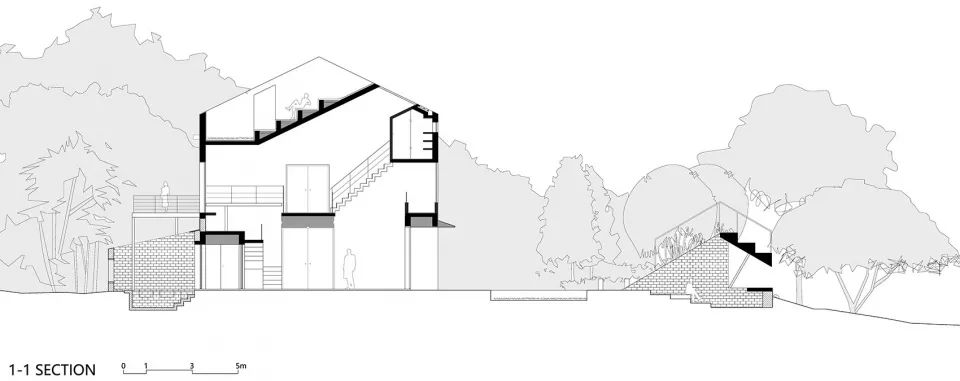

▼剖面图1-1

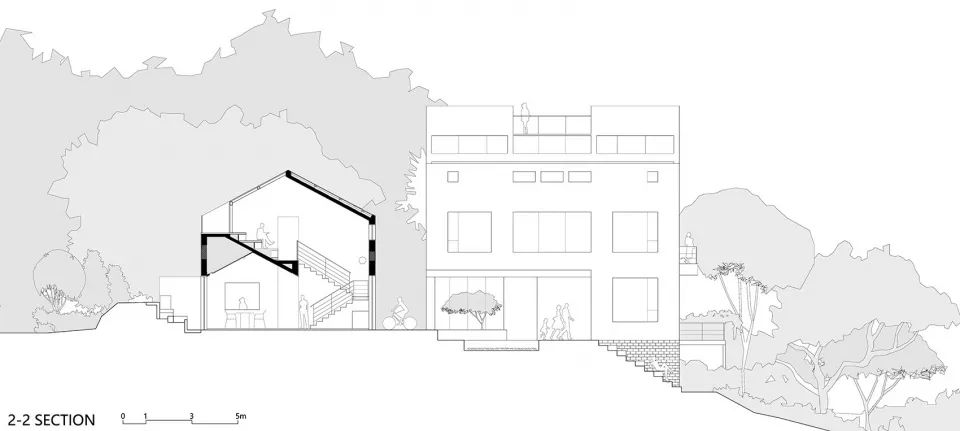

▼剖面图2-2

设计项目:峦舍(东湖小白)

项目地点:武汉

建筑面积:500㎡

建筑设计/室内设计:王冲

施工图:王冲,黄再新,黄立宇 ,陈艳培

设计顾问:叶先锋,林宇

摄影师:朱雨蒙

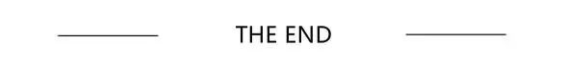

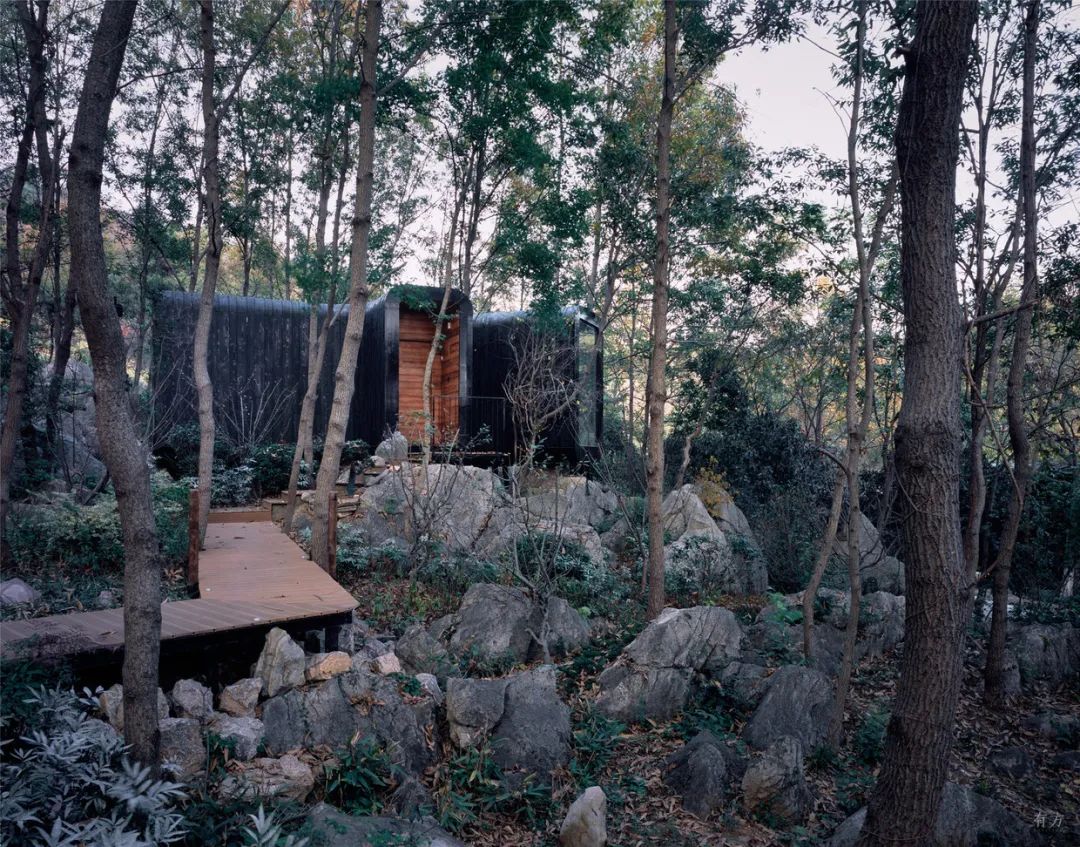

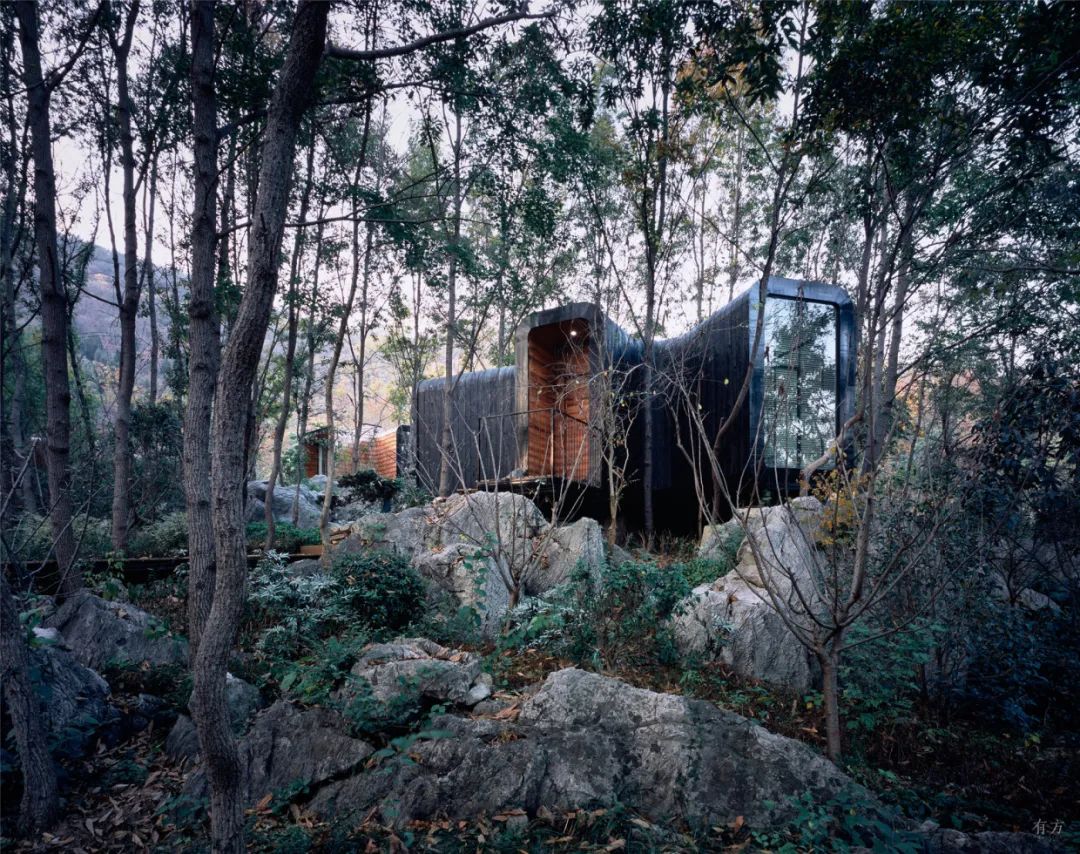

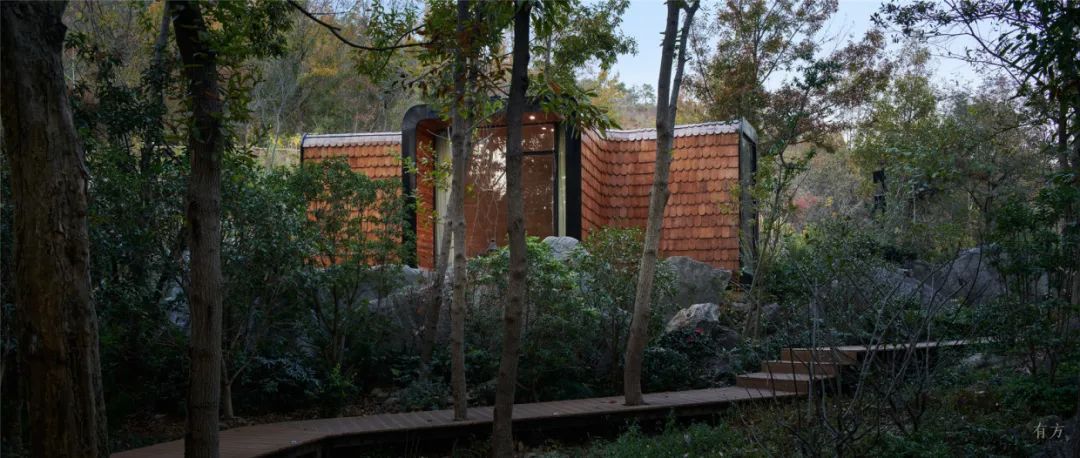

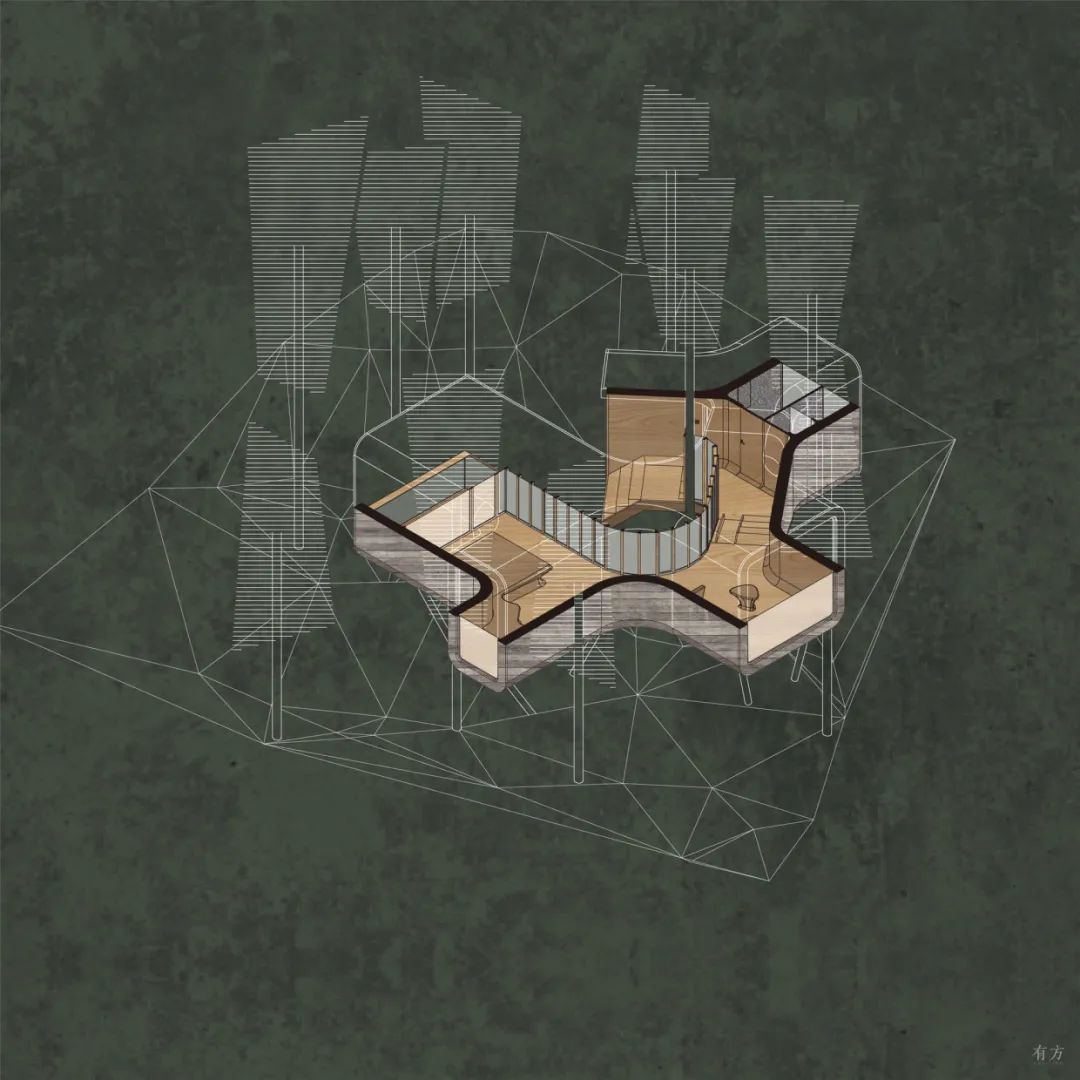

60隐于山林的温泉度假小屋

△ 二号屋

△ 鸟瞰

△ 二、三号屋

怀揣着对大自然的敬畏,设计方案保留了自然环境的原始地貌和植被,同时考虑建筑与现存环境的互动关系,因小屋坐落的位置不同,产生了两类截然不同的趣味形态。穿越过不算茂密的灌木,场地的栈道便绕开了丛林与乱石,偶遇孤立的树木奇石,便索性开洞跨越过去,小径崎岖蜿蜒,如同叶子脉络一般将四栋独立的小屋并联在一起。

△ 概念总平面示意图

树林中盘旋的藤蔓是第一类小屋形态的概念来源。大自然预留出不同大小的空间来挤压出木屋内部的功能房间:客厅、卧室与卫生间。滑梯与台阶构成的廊桥穿越树木之间狭窄的缝隙,或缓和,或陡峭,将三个主要的房间缠绕成一栋完整的建筑。

△ 一号屋

△ 一号屋

各房间硕大的玻璃窗,突破了建筑表皮的束缚,面向不同的角度与高度透露出室内空间与自然接触的迥异态度:或眺望远山的风景,或近赏建筑周边的野生植被,也可以走上露台抚摸树冠上的新叶。卷曲的形态围绕出一个不规则的天井,并在保留的树木旁开辟一潭五平方米的温泉泡池,享受自然创造出来的景观与温度。围绕天井的立面完全通透,可在此享受池中的良辰美景。

另外两个小屋与石阵纠缠在一起,设计师将平坦的卧石用作建筑的基础,拔地而起的峭壁撕裂了每个功能空间彼此直接的联系,致使小屋的轮廓如同树枝般遗落在自然之中。建筑的每个分支都根据功能的需求定义了空间尺度,卧室与客厅面向野生的自然景观,卫生间则会避开视线上的骚扰。

△ 二号屋

△ 二号屋鸟瞰

△ 二号屋

△ 二号屋

两栋小屋因环境不同也存在造型上的些许差异:一栋隐匿在乱石与树林之间,各房间的开窗是对近景的窥视;另一栋则裸露在石阵之上,与巨石峭壁及一颗独木互相依偎,便多辟了一片天窗可以遥望星空。小屋的客厅与周边石阵环绕之地用米白色的水磨石修补四周,待池水满溢之时,便会体验大自然粗粝的质感与人造材质的细腻所带来的愉悦。

△ 二号屋室内

室内的空间是整个室外表皮的向内偏移,圆润的倒角与同样的橡木材质模糊了地面、墙面与屋顶的界限,主要的家具延续了自由的曲线造型,以作为室内功能中必要的一部分。

△ 三号屋

△ 三号屋鸟瞰

△ 三号屋

△ 三号屋入口

四栋小屋相似的造型,却用两种不同的材质表达小屋对自然的态度:树林中的两栋小屋使用了炭烧木作为表皮,黑色的立面将小屋隐匿在郁郁葱葱之间;另两栋暴露在石阵之上与树林边缘的小屋,以原木色的质感包裹了身躯,缝合自然环境与人工空间的距离。

△ 四号屋

△ 四号屋

△ 四号屋入口

完整项目信息

设计团队:王大元、高雪莹、卢笑、高一宁、陈麒羽、Sam Tang、Alvin Pranata

建筑面积:220平方米

业主:南京汤山御景伴山居

施工团队:苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司

项目地点:江苏南京汤山

设计时间:2018年10月—2019年6月

建成时间:2021年1月

摄影:陈颢、王大元

主要材料:日朗门窗、橡木饰面及地板、水磨石、红雪松木瓦、炭烧木

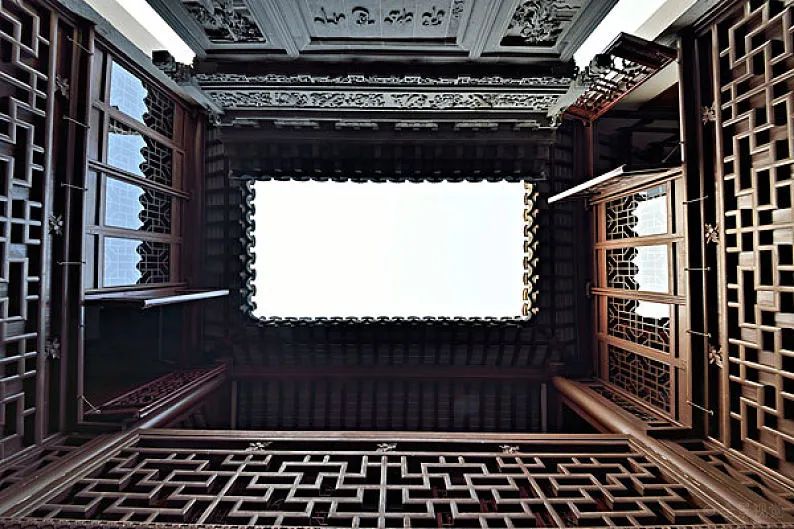

END

设计总监&苏州/丽江•无间创始人:東洋▲

每一件建筑和空间的打造和呈现,

都是因為喜歡和热爱,

而不是因为便宜...

就像是結婚,是因為愛情。

——東洋

主创团队

关于合作

欢迎各设计团队及个人设计师/家装企业/施工团队合作洽谈

丽江咨询电话:133 8213 9990(微信同号)

上海咨询电话:172 6949 7666(微信同号)

苏州咨询电话:133 8213 9990(微信同号)

香|港|无|间|设|计

SPACE DESIGN HONGKONG

官方网站:www.design.hk

相关文章

发表评论

评论列表

- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~