01引言

随着现代旅游业高速发展,文化与旅游的深度融合,文旅营销和品牌建设受到重视,地方希望通过营销手段和品牌化策略建立地方形象,提高地区文化影响力,拉动地方经济增长,促进文化旅游消费。然而,国内文旅品牌营销基础理论一直缺位,业界借用西方商品营销相关理论观点进行阐释,但随着对文旅业本体认知加强和相关现象再认识,“借用”和“移植”的方式出现了明显不适。实际上,中西方学者都觉察到,文旅业和商品营销存在诸多差异,在认知形态、营销主体、信息基础、产品意指、品牌意涵等几乎各方面都存在明显不同。以品牌本质为例,商品营销品牌创立一般是从无到有的过程,其品牌形象以“产品-符号”构成,通过“符号意义衍绎”赋能并构建企业的社会化符号感知;而文旅品牌意涵大多先存续于社会文化的感知记忆中,品牌形象由“符号-体验”构成,要义在扩充体验性、互动性,扩展文化影响力;简而言之,文旅资源本身就是品牌意涵,两者策略思路应有本质不同。再以产品意指为例,商品营销领域商品即产品(包含有形物和无形物等),但文旅产品指意则极为丰富,包含文旅资源、在场体验、公共服务、旅游服务、事件活动、居民交互、文化认同、价值追求等,是“人-地”、“人-物”、“人-文”的精神互动,对于两种逻辑和场域的事物,显然需要两种认知。面对种种,回到本源看问题就成了必须。商品市场营销理论是对企业市场经营的方法总结,是企业成功经验的科学归纳,以科特勒系列专著为参照。品牌理论追本溯源与现象哲学和符号学密不可分,品牌理论思维创始学者列维将其释意为“形象-符号-象征-文化意义”,李奥•贝纳提出“品牌符号即品牌所产生某种心理图像”(《品牌思想简史》卢泰宏)。然而品牌理论“无限”发展壮大,及国内外学者业者的“聚焦”(意指选择其中一些词组)阐释运用,其思想源流几乎“不见庐山真面目”。同时,伴随全球技术和人文环境变革,市场营销和品牌理论本身也遭遇革新挑战,对此科特勒已出版至《营销革命5.0》。营销及品牌理论发展与单向度媒体环境密不可分,随着数字媒体带来的“平权效应”,双向度媒体环境使相关广告理论、定位理论、部分品牌理论都遭遇挑战,用户也不再是“被定位”的人,而是“身心灵”完整的人群。商品营销尚且如此,那文旅业呢?02“记忆在场”:还原旅游活动

旅游是一种精神活动应是基本共识,关于旅游本质的探讨甚多,但笔者认为业界都能准确认知,旅游是追寻意义的过程,意义是人性物化的反思,其本质是“追寻意义”。全球科技经济社会高速发展,人逐渐被技术、资本、权利裹挟,人性逐渐被物化,对意义的追寻是人之生存的本质需求,意义以符号形式存在于世,人以旅游体验实现对“远方”意义的获取。“记忆在场”:旅游活动的一种描述方式

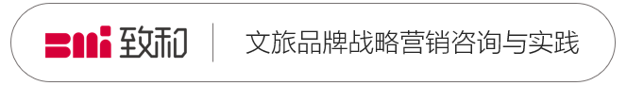

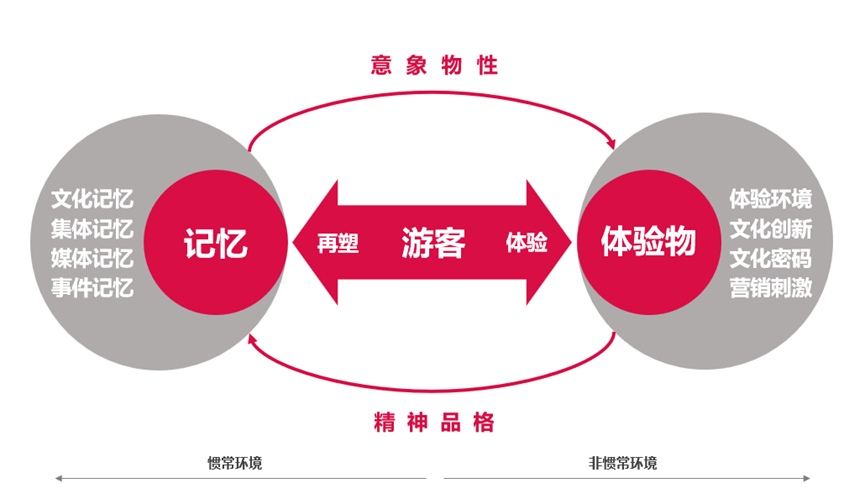

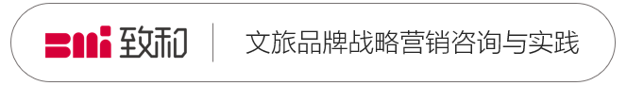

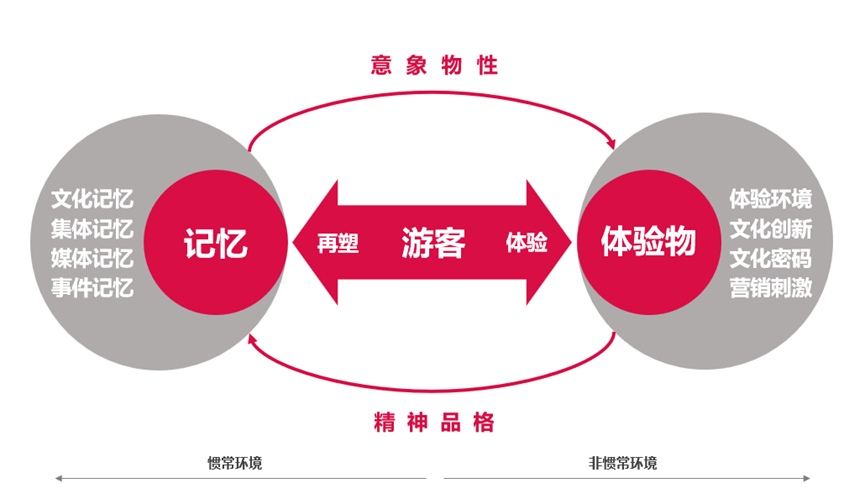

我们先对旅游活动进行描述,以便了解哪些因素发挥作用,从而为营销和品牌提供参照。笔者认为,现代旅游业以“符号”形式展现,目的地是“符号意义”的聚合,符号存在于“记忆”中。笔者对自己出游经历进行反复“观察”,发现饶有兴致之目的,往往是“想去”的那个,这个“想”就说明目的地已深藏在脑海里,是意识或潜意识不论,在“时机”(时间、金钱、环境、刺激)合适时,“想”去的“意义”(可能是对海洋的渴望、对城市的偏好、对人文的留恋等)就散发出来,于是形成了决策(包含咨询、推荐等过程)。这时,我们会调动自身记忆中所有目的地的信息感知,在意象中构建起对旅行的“美好期待”。学者对“旅游记忆”进行研究,指在旅游过程中对已有记忆的重新激活、重构或加强,但笔者认为,“记忆”不仅因当下体验重启,出发之前就已经存在,目的地信息早已通过各种社会认知渠道以“符号”形式存在于游客认知记忆(文化记忆、社会记忆、媒体记忆、群体记忆、事件记忆等)并发挥积极作用,形成了对目的地的感知形象。人正是通过旅游活动完成了“意义”构建,以“认知记忆-体验记忆-再塑记忆(吸纳物的品格)”形成了“符号意义”的塑造,如果游客借助自媒体进行再度传播那就形成符号意义的扩展,这个过程笔者形容为“记忆在场”。

“记忆在场”

人以符号编码形式与世界产生互动,“记忆”以“符号”为载体储存。如:年少时我们从书本、诗歌、电影里认识了海(符号),总有一天我们会去亲眼看看真正的海(对象),感受海(体验-品格),从而拥有了海的意义(解释项),这就是旅游的符号学解释。这里“海”等同于一切意象物,可以是山川、城市、美食、古籍、生活、馆藏等,人从这些意象物中收获“意义”,完成了“人-地”、“人-物”、“人-文”关系,完成“符号意义”的构建。比如:天安门升旗仪式,每天都会吸引无数人观看,升旗仪式本不作为旅游项目设计,但产生了旅游的意义。因为升旗仪式作为一种文化符号深入人心,游客通过“观看”来“完成”符号意义的现实构建,并实现了“意义升华”,展现了升旗仪式作为某种“符号”的全部意义。随着每天人山人海,升旗仪式也产生了新的意义,就是和许多爱国儿女一起观看和感受这浓烈的氛围,从这个部分可以看到“符号”和“意义”不是静态的,有效方式可以扩大符号意义。还比如:来四川肯定要品尝一下火锅,到重庆一定要打卡洪崖洞,到武汉一定看看“江大桥”,到东北不去玩雪就会差点什么,以及红色旅游、特种旅游等,都属于对记忆中符号意义的现实构建,“记忆在场”大概率可以囊括所有旅游活动。图示中“意象物性”是指对旅游景观和体验的物质“塑造”(或剧场化),很多记忆中的景观已经不在,但我们仍然要持续维护它们的存在,正是坚守“意义”的完整。因此,旅游过程三个核心物是“人-地-记忆”,记忆贯穿始终。从人的视角,抽离出来就构成了“源于记忆-融入记忆-创新记忆-壮大记忆”的闭环。

旅游是“符号意义”的构建完成

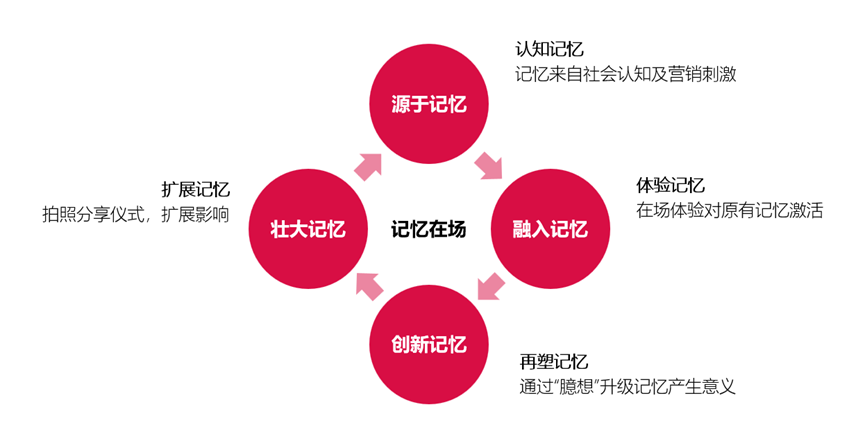

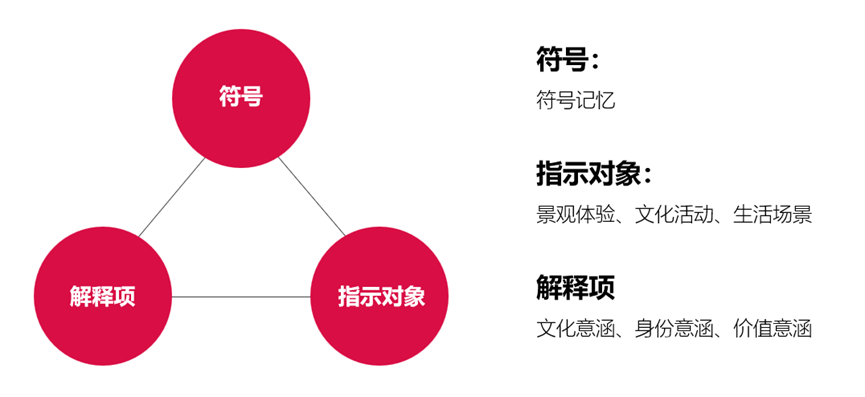

符号学是由索绪尔和皮尔斯创立,相对于索绪尔的能指和所指系统,笔者认为皮尔斯的符号三角型(符号-对象-解释项)理论更具广泛空间,皮尔斯还说明“关于符号的一切都在三角型中,不多不少。”

旅游的符号学释义

在旅游的世界,目的地/景观以“符号”形式存在,人通过认知记忆、体验记忆、意象和再塑获得“物的意义”,因此说旅游活动即是“符号意义”的构建完成。在符号的世界,人虽然完成了记忆、体验、再塑的全部过程,但人可能充当了“中介”的作用,并通过自己扩大了符号意义。

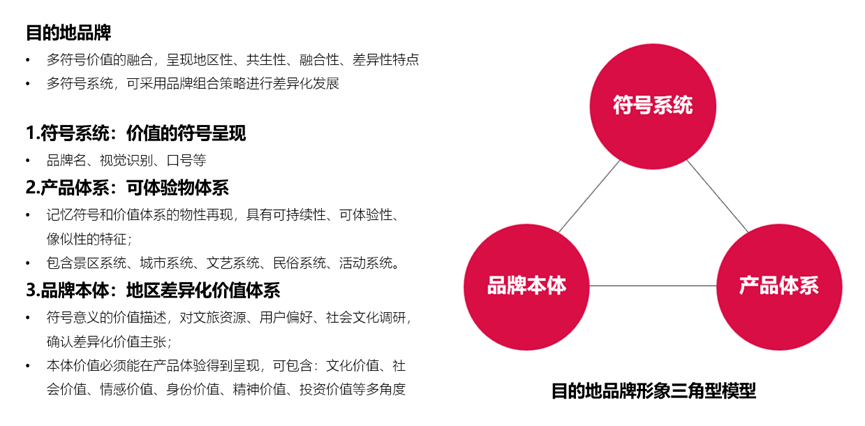

03品牌三角型模型:品牌也是符号意义

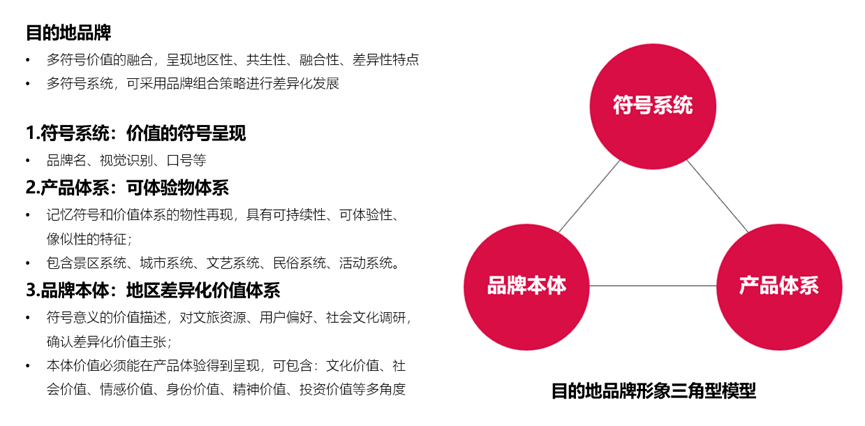

由“记忆在场”的环境描述,目的地品牌也就诞生了,包含:文化符号,物质载体的构建,意义创造即向受众传达特定的文化意义。

目的地品牌应包含符号系统、产品体系、品牌本体三个方面。回忆下皮尔斯的说明——“关于符号的一切都在三角型中,不多不少”,这一点对理解品牌至关重要,所有超出这三方面的都不属于品牌,同时也不能少,品牌必须由“符号-对象-释义”构成,三者互为释义,少一个品牌就不完整,就不能准确的传达意义。要注意的是,品牌本体(解释项)可以“无限衍绎”,比如一个地区春节活动是重要的差异化价值点,就可以作为子品牌独立规划,创造创新差异化价值体验,开展营销刺激活动,但依然作为总体品牌释义的一部分。另外,对品牌本体的确立需要大量深入调研,包含地方、用户、媒体内容多个方面,尤其是数字媒体中对目的地信息的反馈,数字媒体已成为符号(这里符号指除物质对象外,一切携带符号信息的信息)传播的重要介质,极大反映了用户期望的品牌价值。产品体系也需要统筹规划,地区已成为大景区,游客需求善变多元,尤其要兑现与本体价值相呼应的部分。因此,目的地品牌规划,是一项智力创新工作,应由专业服务机构形成实施计划兼顾发展战略,并形成专业文本。要批判的是LOGO就是品牌、口号就是品牌、广告就是品牌都是对品牌的误读,不完整的信息无法表意也无法释义。另外,如品牌营销、品牌广告、品牌设计、品牌IP等都不是品牌,是服务于其他目的不同维度的概念,且无限扩展、不能闭环。基于“三角型”理论及相互释义、“不多不少”原则,地方文旅品牌才能精准表意释义,同时提升地方形象也涌现三条路径:符号挖掘多元扩散,体验创新加大刺激,价值塑造精准表达。当然,都做到大概率就是“网红”了。