在位于伦敦“军政重地”的酒店,感受历史拍案惊奇

大旋梯梯口右侧刻着的云石狮子头,据说丘吉尔在此上班时每天上楼都会摸一摸狮鼻,以期好运。这小狮子如今已经成了大楼的吉祥物。摄影:张璐诗

大旋梯梯口右侧刻着的云石狮子头,据说丘吉尔在此上班时每天上楼都会摸一摸狮鼻,以期好运。这小狮子如今已经成了大楼的吉祥物。摄影:张璐诗

文丨FT中文网专栏作家 张璐诗 Lucy Cheung

自从几年前听说英国的老陆军办(The Old War Office,简称The OWO)要翻新改造以来,我就期待去探访的一天。去年秋季,这幢爱德华时期巴洛克风格的大楼变成了“Raffles London at The OWO”。酒店开了不到半年,趁着西方情人节和“中国情人节”元宵节的时节去住了一晚上,原本想像的“浪漫”,却更接近一场沉浸式的博物馆漫游,一不小心就绕进了拍案惊奇的历史弯道。离开时感觉充实得就像刚读了半本大部头。

1906年落成的The OWO建于16世纪皇宫怀特霍尔宫的遗址之上,英国国王亨利八世、17世纪领军废除君主制的克伦威尔,都曾是住客。新装修后的大楼里,纷繁历史迷人眼,铺满廊道的大理石与每个房间里的华丽吊灯,相比之下都黯然失色。

建成后的The OWO曾是多位英国政要和陆军将领的办公地点。比如这里既是丘吉尔战时的指挥中心,也是英国军情五处和军情六处的创始之地,那时甚至设有一个“间谍入口”。这里也是007系列的灵感来源兼多部电影拍摄地。还在重新装修的楼顶,的确曾出现在《007:大破天幕杀机》(Skyfall)的场景中,隐藏在地窖“间谍酒吧”(Spy Bar)内只剩半边的阿斯顿•马丁小车,也确实是《007:无暇赴死》中丹尼尔•克雷格的座驾。不过,在仔细了解这幢“军区大院”的历史之后,我猜在楼里发生过的真实事件,估计要比影视作品精彩。

1906年落成的The OWO建于16世纪皇宫怀特霍尔宫的遗址之上,建成后这里曾是多位英国军政要员的办公地点。图片:GettyImages

1906年落成的The OWO建于16世纪皇宫怀特霍尔宫的遗址之上,建成后这里曾是多位英国军政要员的办公地点。图片:GettyImages

比利时人Emiel在大学读历史时,曾立志当教授,直到一天目睹同事们为了发现一张税收报告而兴奋半天,忽然意识到“在不见光的地下室里埋头苦读”并不是自己想要的生活,于是转投服务业。他过去几年都在伦敦市中心新建起的一家酒店里当门房,然而一幢全新的建筑缺了点底蕴。听说The OWO改造的新酒店招历史学者,Emiel兴冲冲就来应聘了。这天我就跟着他穿廊过道,听了一耳朵的秘闻和冷知识。

一家酒店专门雇佣了一位历史学者,每天带住客参观,我是第一次见,这当然跟The OWO位于英国政府的行政中心“白厅”(Whitehall)街上不无关系。白厅连接议会大厦和唐宁街首相府,英国国防部、内阁办公厅、皇家骑兵卫队都镇守在此,文物建筑一幢挨一幢。The OWO今天是二级文物保护建筑,斜对面就是终日游客络绎不绝的皇家骑兵卫队阅兵场。仔细查阅历史,你会意识到这条街上暗藏的烽火味;换一个时代,甚至会令人不寒而栗。大楼旁边的“国宴厅”看着富丽堂皇,却是英国国王查理一世1649年被砍头的刑场。英国君主制复辟后,国王查理二世担心自己重蹈父亲的悲剧下场,于是一心要将军队安排在身边。白厅街也从17世纪下半叶起就成为伦敦的“军区”。昔日君主的护身之需,也间接促成了一个多世纪前英国陆军办的兴建。

大楼有好几个入口,面向白厅街的门,进来后就见到一道宽敞的云石大旋梯,日夜都有保安人员守卫。这道楼梯,从前除了陆军大臣,只有即将被提拔的军人才有资格走上去,1906年建造的载客电梯,其厚重老式的设计沿用到了今天。大旋梯梯口右侧刻着云石狮子头,据说丘吉尔在此上班时每天上楼都会摸一摸狮鼻,以期好运。这小狮子今天已经成了大楼的吉祥物,大家想升官,都爱到这里来摸一摸狮鼻头。想着眼下正值农历新春,亲朋好友间都习惯互相祝愿“步步高升”,还挺应景。

摄影:张璐诗

摄影:张璐诗二楼是几间挑高天花板的大套房,由原来的陆军大臣及要员办公室改造而来,但仍保留了原木背景墙和壁炉。两次大战期间,英国陆军部由陆军大臣(Secretary of State for War)领导,这个官职在战后随着由国防大臣领导的英国国防部之创立而撤销。二战之前,丘吉尔也曾担任过两年的陆军大臣。他的办公室却是以第一个在此办公的理查德•霍尔丹命名。一战期间,离任陆军大臣后的霍尔丹上任大法官一职,但因在英国已决定对德动武时寻求与德和解、被指同情敌军而不得已请辞。这个房间带有阳台,我好奇是不是能出去看看,Emiel立即解释:这阳台谁都不让走出去。尤其在战时,只要有人在阳台上站超过五秒,额头上就马上会出现被瞄准的红光点。

另一位在此办公的陆军大臣约翰•普罗富莫为人所知,却是因为婚外出轨,1961年时与年方19的模特克莉丝汀•基勒开始交往。基勒不久就将这段私情卖给了小报,结果被捅出她同时与一位前苏联间谍也有染。一件道德八卦当即上升成为国家安全事件。这场丑闻事件直接打击了保守党政府,并使之在一年后垮台。这宗震动全英的“普罗富莫性丑闻”,曾在1989年时被拍成电影《丑闻》。

老陆军办是英国二战期间秘密间谍组织“特别行动执行处”(SOE)的诞生地。当时英国出过几位功绩突出的女性间谍,其中一位是为SOE效力的波兰间谍克里斯汀•格兰维尔(Christine Granville)。据说她机智勇敢,以在波兰和法国为英军搜集纳粹情报而著称,并预见了德国对苏联的侵略行动,因而深受丘吉尔赏识。以前老陆军办不对外开放,但身为作家的伊安•费莱明则可以申请到地窖里的军事图书馆做调研。经常到楼里来的费莱明与格兰维尔也认识,后人常猜测007系列的故事情节,有很多都是来自格兰维尔的真实经历。如今地窖里有一间秘密的“间谍酒吧”,据说费莱明就是在此开始写作007系列小说的。令人费解的是,格兰维尔的故事如此曲折迷人,至今却还没有一部专门讲述她故事的影视剧作品。

以“格兰维尔”命名的套房内部。摄影:张璐诗

以“格兰维尔”命名的套房内部。摄影:张璐诗今日楼内的一间套房就以“格兰维尔”命名。战时,这个房间的一部分是用来与前线人员沟通的指挥中心;另一部分改造成了宽敞的浴室,当年其实是陆军将领约谈军人的办公室,据说如果军人在里面超过五分钟没出来,估计其从戎生涯也就这么着了。

老陆军办曾是四千人的办公大楼,楼内有一千个办公室,自成一个小社会。历史学者Emiel在这里工作以来,先后找到10位曾在这里工作的上将和少尉,大家会到酒吧里喝一杯,回忆过去一些内幕。比如说,陆军部和内务部一向不和,两个部门的办公室虽然互相挨着,但长期互不理睬。楼内的工作人员每次走出办公室都很小心,因为其他办公室的同事有可能在门楣事先涂上油漆,走过时就会滴到头上。一位仍健在的退休上将还曾透露,战时有一回发电报,最后一句爆粗说了法国的坏话,却偏偏将电报错发给了法方,差点酿成外交大事件。

穿过长长的廊道,我见到楼内的新窗帘选的是与对面皇家骑兵卫队大衣同款的红色。The OWO是英国最早引入一室一独立固话的大楼,走廊上还留着底下曾铺电话线的井盖,低头看新装地毯的图案,跟井盖纹路恰好一致。这里还引出了一个冷知识:1908年第一枚英制手榴弹的外壳设计,就来自这里的井盖纹路。这些藏在图案和符号中的细枝末节,使人感觉动荡时代那么远又那么近。走在重新布置的繁华之内,也能随时想像危机四伏。

10年前,The OWO卖给了印度一家富豪集团,产权为250年。改造后的“军区大院”,一部分成为酒店,另一部分则改造为85套公寓出售。虽然产权仍然有限期,而且二居室公寓从2百万英镑起售,公寓据说已售出过半。家庭住址在英国政要云集的白厅街这个诱惑,对于一些人来说估计相当有吸引力。

今天的老陆军办里开了九家餐厅。想起来,去年中秋我已先到过这里面的法餐小馆Café Lapérous吃饭,还吃了一盘法国大田螺。这家馆子位于大楼四合院里一顶新搭建的宽敞阳光房里,四合院从前是陆军官员们的私家停车场,因为汽车出入的门不太大,据说陆军大臣的劳斯莱斯开出去时,经常剐蹭到大门。

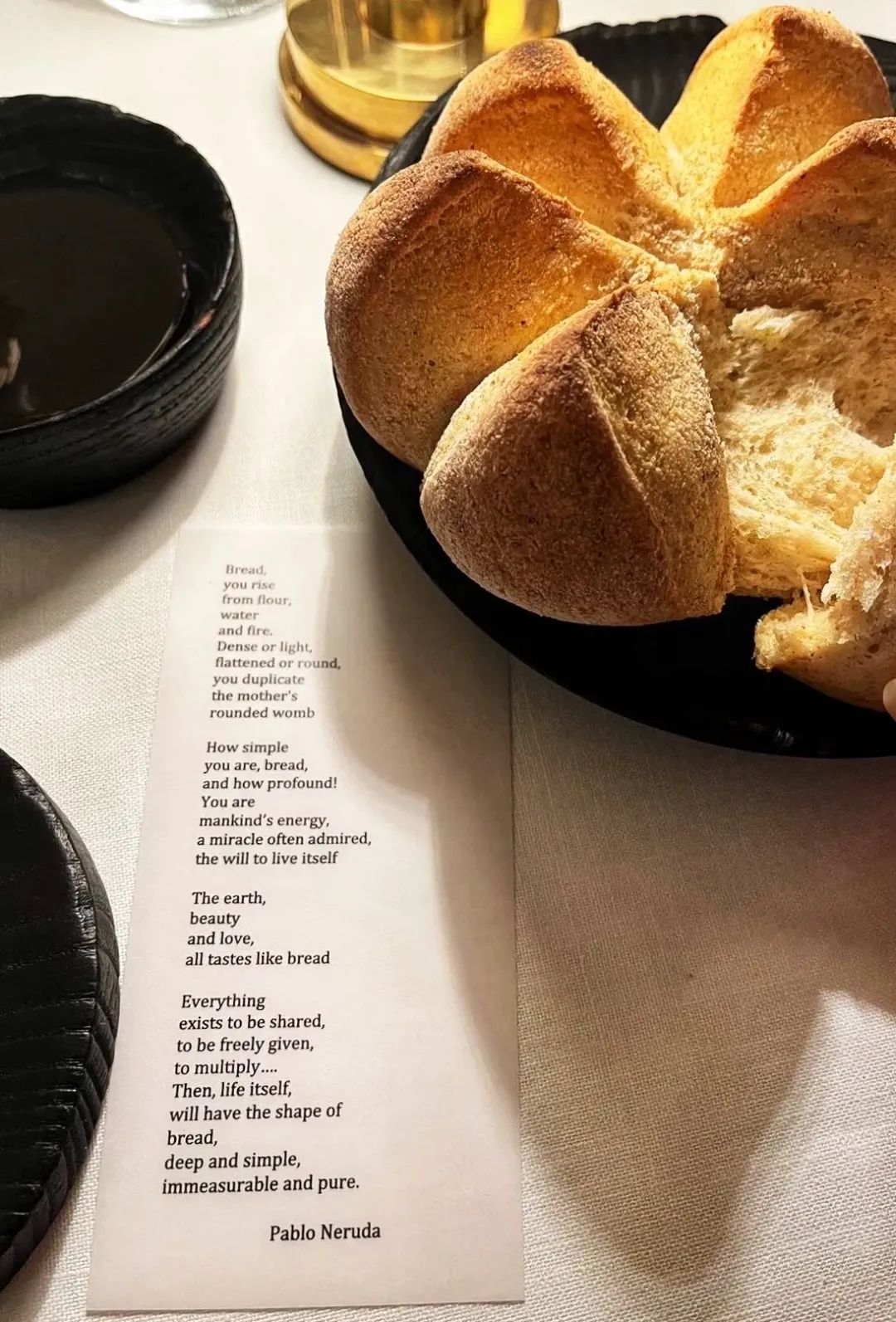

这次来,因为还在过春节,于是正儿八经预定了阿根廷名厨Mauro Colagreco主理的餐厅。看菜单时,第一印象是Mauro对蔬菜的重视。到了上菜时才发现,他这不是一般的重视:上每一道菜时,都先给客人放上一张该道菜主打蔬菜的明信片,正面是蔬菜图片,反面是关于人类对这种蔬菜的发掘和种植历史。乃至到上菜时,服务生会向我们仔细介绍:生菜来自伦敦市里某个归野(rewilding)的菜园、白菜来自萨塞克斯东部、苤蓝来自萨塞克斯西部的小城镇。“归野”是近年来伦敦很热门的一项未来计划,举措包括在城市内引入河狸、獾等野生动物、将泰晤士河一部分改造成为湿地以吸引鸟雀、在城里加造“口袋公园”等等。在城中模拟大自然的做法,是今天日益迫切的气候变化、能源危机等环境问题带起的需求。体现在民生日常上的一个具体例子是:相较于耗费能源、有时也反季节的进口食品,人们开始更多选择本地种植的食物。而从全球化迅速发展的上世纪九十年代初起,英国就开始使用“食品英里数”(food miles)去衡量食材生产地到进入消费者厨房的距离,以时刻关注食品对环境产生的影响。这也许至少得回溯到导致农业人口骤减的英格兰工业革命时期,城市人口膨胀催生了19世纪末新式的“郊区城市化”。进入交通日益便利的时代,低密度的市郊与高度集中型的城市相比,越发显出宜居优势。到了上世纪六十年代,小汽车开始在百姓当中普及,英国人口迅速往城市周边的卫星城市迁移。我们现在所见的伦敦市郊小镇,除了城市用地之外,还有农田、林地等生态链,这些地区的存在是减少“食品英里数”的关键环节,也就是我们所说的“本地食材”来源。

面包的烘焙方法来自阿根廷厨师祖母的传统方子,配上了聂鲁达的诗歌《面包颂》。摄影:张璐诗

面包的烘焙方法来自阿根廷厨师祖母的传统方子,配上了聂鲁达的诗歌《面包颂》。摄影:张璐诗

在一幢标志性的文物建筑里,引入“归野”的概念,实在有点意思。Mauro设计的一道菜里面,通常主角是一大片菜叶子,鱼和肉配在旁边或遮盖在底下,似乎成了配角。边吃边重新发现每一种蔬菜挺有意思,比如说苤蓝,原来在粤菜里面叫“大头葱菜”,最常见的搭配是大头葱菜剁牛肉饼,蒸着吃。阿根廷厨师的做法则是裹着新鲜蟹肉吃,配上苹果和西芹做的酱汁。这顿饭的本质是让大家意识到一个朴素的道理,本地种植的蔬菜最甜;按阿根廷祖母的传统配方烘培出来的面包最简单,却深沉。

责任编辑 朱振 zhen.zhu@ftchinese.com

图片来源 文中标注

商业财经 国际视角

关注FT中文网视频号

往期精选

相关文章

发表评论

评论列表

- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~