大年三十儿下午,我们离开崇因寺后,依次前往县文庙、王士珍故居和府文庙参观。

一点五十五,我们来到县文庙。县文庙的停车场就在棂星门前。县文庙始建于明洪武七年(1374年),是在一座古寺院基础上改建的,其中一个佛殿改成了大成殿,这个佛殿始建于唐末至五代时期。所以,正定县文庙的大成殿是国内现存建筑年代最早的大成殿。不过,1949年后,县文庙被再次改建,先后成为了学校、招待所和法院。除大成殿外,其他建筑均破旧立新,而大成殿的地面、墙体及装饰也做了较大的拆改和变动。所幸的是,大成殿原大木构架被封闭于新吊顶中,未被破坏,从而保留下了殿顶的早期样式和构件。这又是一件令人痛心的事。泮桥后面是一道小庙门,进了庙门是个小院儿。院儿内依次是孔子像和戟门,穿过戟门,就是大成殿了。此时,小院儿里幽静无人,午后的阳光暖暖的,一个庙猫贴了过来,在我脚边腻歪了好一会儿。大概每年的五六月,这里会很热闹吧。大成殿内有孔子和四配十二哲塑像,是参照曲阜孔庙增补的。所谓“四配十二哲”指的是孔子的十六位传人,其中四配是复圣颜回(颜子)、宗圣曾参(曾子)、述圣孔伋(孔子之孙)、亚圣孟轲(孟子),十二哲是闵损(子骞)、冉雍(仲弓)、宰予(子我)、端木赐(子贡)、冉有(子有)、冉耕(伯牛)、仲由(子路)、言偃(子游)、卜商(子夏)、颛孙师(子张)、有若(子有)和南宋朱熹。看着这座簇新的大成殿,实在和“最早”的感觉贴合不上。参观完县文庙,开车往西走,几分钟后,就到了古城西门附近的王士珍故居。此时是下午两点二十五。停车场就在王家大院西边的小胡同里,一不留神没找到,就把车停到了对着西门的路边儿。

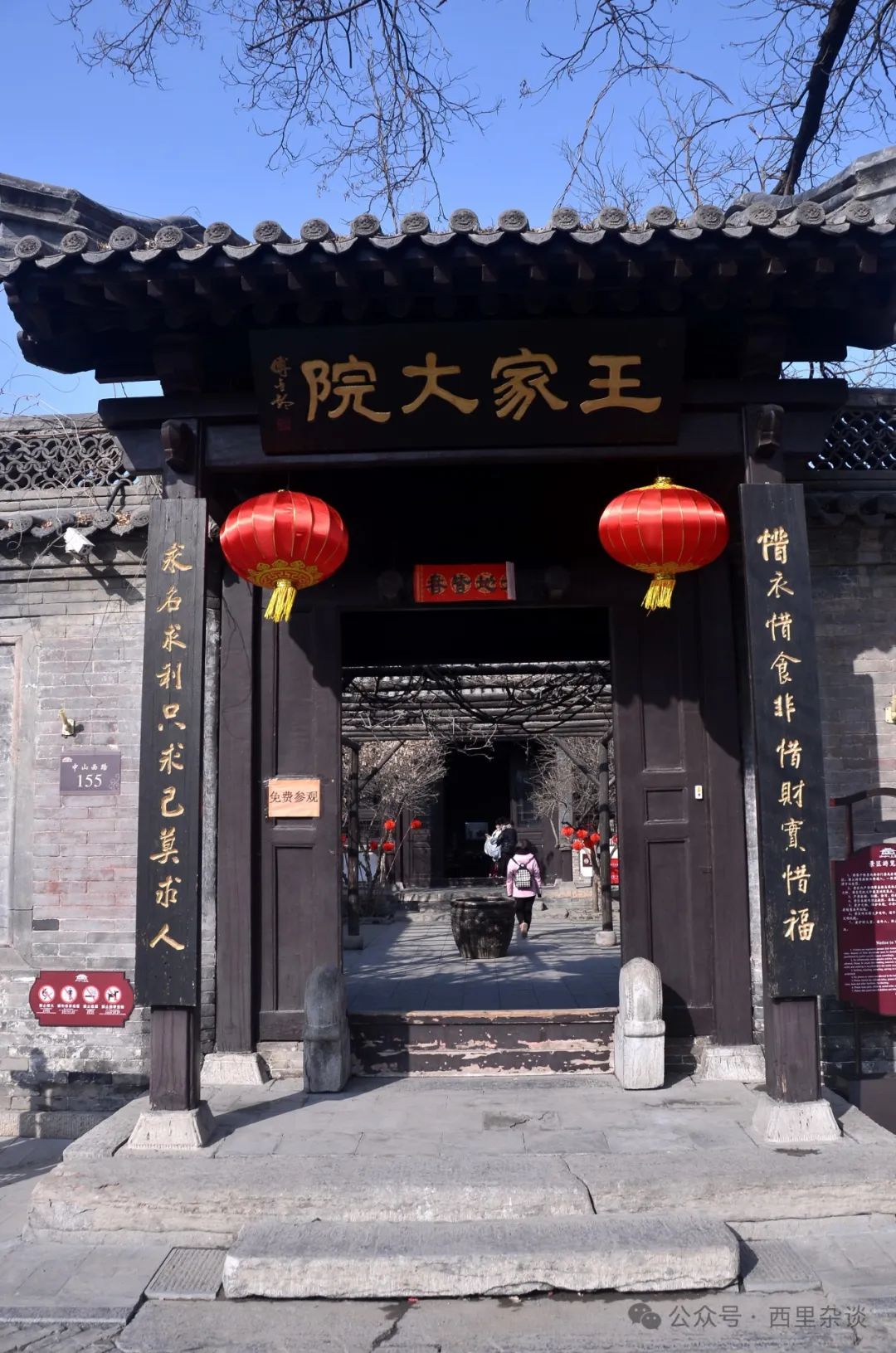

王士珍是谁,也许有的看官不知道。他与段祺瑞、冯国璋并称为“北洋三杰”,曾任陆军总长、国务总理,可是民国初期的风云人物。王士珍是正定人,这座宅院建于1912年。当时宣统退位,王士珍辞官回家,在此宅中住了两年,直到1914年夏,被袁世凯设法强拉硬拽到北京继续从政,从此就再也没回来。王家大院原为东中西三路,现剩中路两进四合院,保存良好。

进入垂花门就是前院。

前院正房,是用来会客的。房中匾额“德隆望重”,王士珍确实德高望重,人品甚佳。“北洋三杰”龙虎狗中,他是龙。从某种角度讲,他的好人品限制了他的政治成就。

这是后院,正房匾额上三个大字:“三不堂”。这是王士珍的座右铭:仰不愧天,俯不愧地,抚不愧心。这也是我参观王士珍故居最大的收获。

三不堂里是华北大学文献展,东厢房里是正定解放展,西厢房里是王士珍生平展。感兴趣可以仔细看一看。

王士珍生平展中讲的一个小故事让我印象颇深。王士珍辞官在此隐居时,茶余饭后常到城墙边散步。一天他看见几个驻军士兵正在拆城墙,急忙上前好言劝阻。拆城墙的士兵不认识他,非但不听,还骂骂咧咧地扇了王士珍一记耳光。王士珍不再做声,转身离去。回家后,王士珍立刻给驻军的上司写信,陈明城墙对防洪及军事上的重要性,要求制止拆城墙。鉴于王士珍的资历和声望,驻军上司急忙调走了正定驻军,正定城墙得以保全。一个一心为公的儒雅老者形象浮现我的脑海。王士珍故居旁的西门,当年他是不是就在这儿制止士兵拆城墙的?

--- 府文庙 ---

三点十分,我们又开车往东来到了府文庙。

怎么正定又有一个府文庙呢?汉时,真定(即正定)县属常山郡,郡类似于现在的地级市;宋时,郡变为路、府,路类似于现在的省(也类似于汉末出现的州),府类似于现在的地级市,真定县隶属河北西路真定府,而真定府的治所就在真定县。所以,正定既有县文庙,又有府文庙,就像石家庄既有省博物馆又有市博物馆一样。

府文庙始建年代应不晚于北宋熙宁三年(1070年),元末毁于战火,明复建。解放初期,主要建筑仍保存尚好,但六七十年代大成殿等建筑被拆毁,仅存戟门及其东西耳房。现在的棂星门、泮桥等建筑都是本世纪新建的。

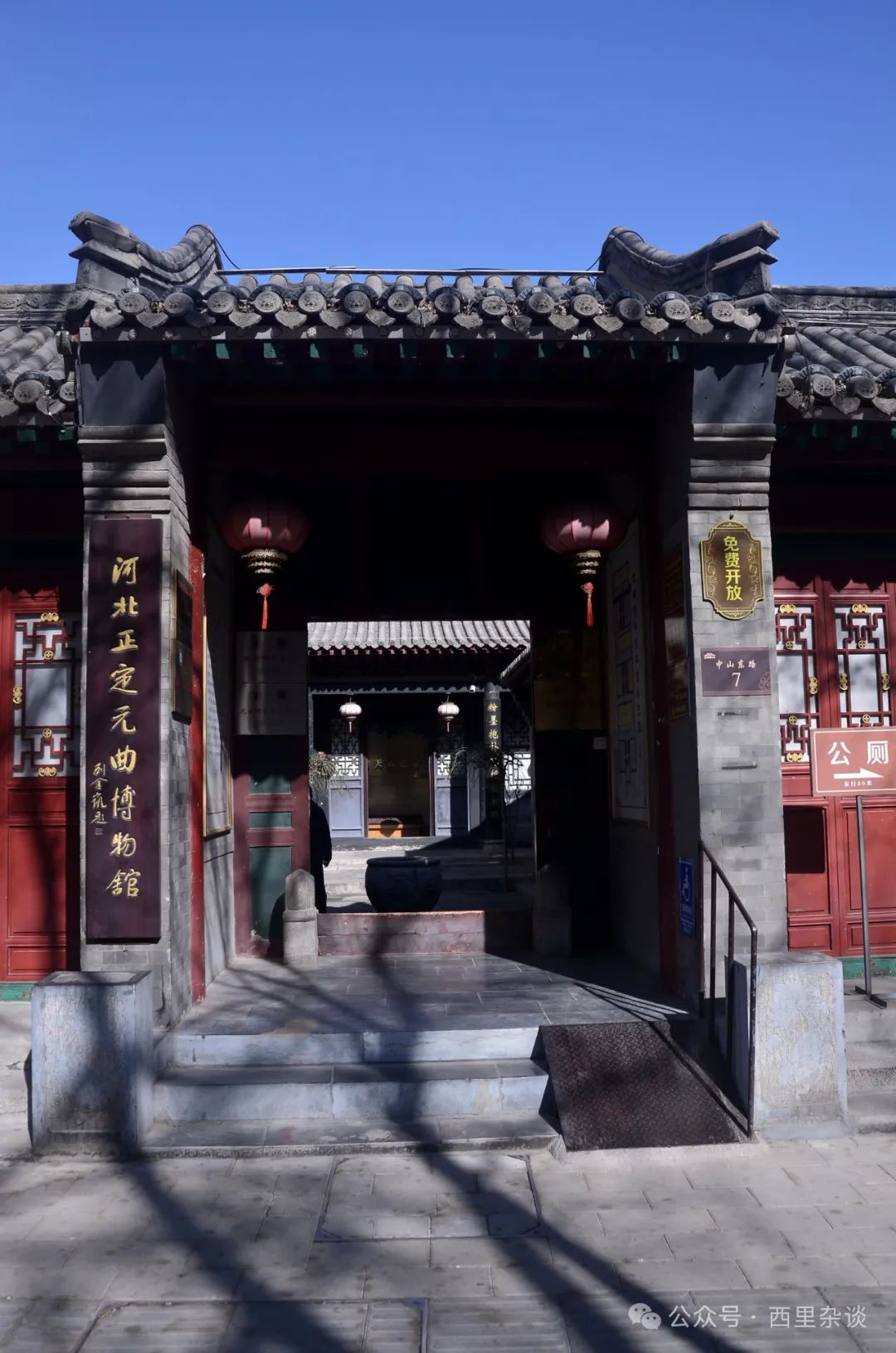

我曾在正定游记第二篇中说到,正定的古建筑遗存,从唐至清没有断代。唐代的是开元寺钟楼,宋代的有隆兴寺摩尼殿,明代的有崇因寺毗卢佛殿,清代的就更多了~诸如隆兴寺戒坛,还有宋金混搭的凌霄塔,那元代的呢?现在我就来告诉你:元代的遗存就是这座府文庙戟门,由梁思成鉴定确认,是正定唯一的一座元代建筑,具有很高的建筑史研究价值。戟门面阔五间,进深两间,单檐悬山式建筑,体量不小。两边的耳房年代晚不少。列位看官一定会问:戟门为什么没有同大成殿一起拆毁呢?我也很是奇怪。当看到戟门修复前的照片时,我明白了。那张照片中,戟门的前后立柱间都砌着墙,还有门有窗。想来,这座戟门在当时被改成了民房,当然拆不得。世间的事往往就这么怪诞,被改为它用本是糟蹋,却反倒因此而存之七八,真是福祸相伏。所谓“戟门”,是古代帝王外出住宿时,在住所外插戟为门,既是警示,又是仪仗,后来变为一种显示地位的建筑样式。文庙供奉的是大成至圣文宣王孔子,所以文庙大成殿前都有戟门。元曲博物馆是在大年初二去的,之所以放在本篇说,因为它是在一个老四合院里,与王家大院相似,它叫“马家大院”。马家大院建于民国年间,现存三进四合院,原主人据称是东汉开国大将马援的后裔。这么说来,前院主的祖上曾与我的祖上一起征战过,我是东汉开国云台二十八将之首禹公的第六十七世孙。参观了元曲博物馆才知道,正定是元曲的发源地和一个重要的创作中心,其关联人物就是元曲大家白朴。元曲博物馆以“曲韵天成、遗音流响,正定元曲文化陈列”为主题,分四个单元,较全面阐述了正定元曲艺术的发展史。

这是第一进院。

正房内的展览陈列,介绍了元曲的发展历史。

金末元初的文坛盟主元好问对元曲的诞生起到了非常重要的作用。就是元好问,在战乱中的汴京(开封)解救白朴,并如父亲般养育教导了他六年,使白朴走上了戏剧创作的道路,最终成就了元曲、成就了一代元曲大家。

元曲四大家中,白朴是最早的一位(关汉卿与他年代相当),作品颇丰,推动了元曲从萌芽到成熟,并以《梧桐雨》开创了元曲杂剧文采派的先河。更重要的是,白朴创作最旺盛的几十年都是在正定(当时的真定)度过的,并带动了一批正定的元曲作家,使正定成为当时元曲艺术的一个中心。

这块展板就是正定元曲作家的剧本插图。这些作家有:白朴、尚仲贤、戴善甫、李文蔚。

这是第二进院。

这进院中,有白朴生平事迹专展。

蒙太宗九年(1237年),得知白朴父亲正依附于正定蒙古守军将领史天泽门下,元好问遂将白朴送到正定使其父子团聚,此时白朴12岁。从此,白朴在正定生活了二十四年(本展室展板说是四十一年),创作出了大量的元曲杂剧作品,包括《梧桐雨》、《墙头马上》、《斩白蛇》。对了,还有《祝英台死嫁梁山伯》~现在经典传统剧目《梁祝》的源头。

这就是正定与元曲的渊源。

这是元曲四大家展,展室中陈列有不少古本书籍和有元曲元素的元瓷枕仿制品。

这是第三进院,正房中第五展室内容是元曲的现代发展与世界流传。

这座元曲博物馆挺有营养,但惦记着十二点前退房,所以看得不细,有些遗憾。对于元曲爱好者,此处推荐参观。

--------------

欢迎阅读我的其他文章:

《卡桑德拉大桥》上译版台词翻译闲谈

《至爱梵高》爱之殇

《福尔摩斯秘史》之其性取向大披露